黒潮大蛇行とは?気候などへの影響についても解説

日本列島の南岸を南西から北東に向かって流れる強い海流である黒潮は、世界でも最大規模とされる暖流です。日本海流とも呼ばれ、私たちにとってなじみ深い黒潮ですが、その流路がかつてないほど長期間にわたって大きく曲がりくねる現象(黒潮大蛇行)が発生していることをご存じでしょうか。この記事では、黒潮大蛇行の発生メカニズムや、7年以上にわたって継続している現在の大蛇行が日本の漁業や気候に与える影響などについて解説します。

1.黒潮とは

まず、黒潮の基礎知識について整理します。

1-1. 黒潮とはどのような海流か

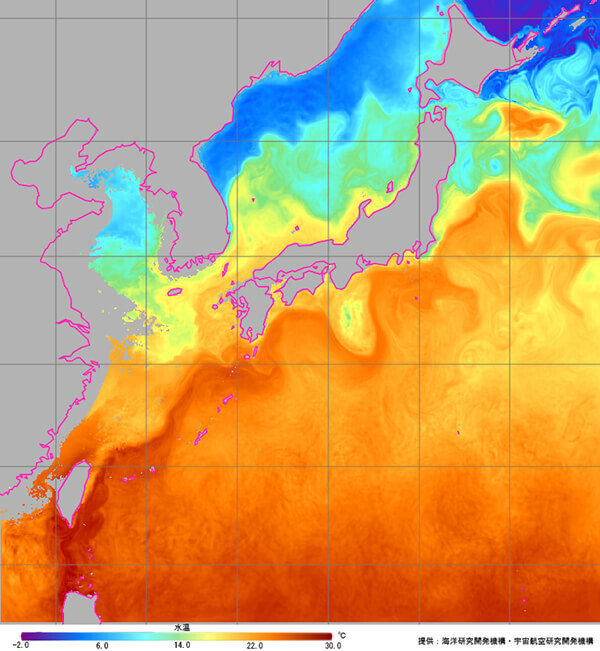

黒潮は、フィリピン東方の源流域から台湾の東を北上し、東シナ海を経て日本の南岸を流れる暖流です。その後、房総半島の沖に達すると日本を離れ、太平洋を東に向かって流れていきます。この房総半島以東の流れは黒潮続流と呼ばれます。黒潮の流路の幅は約100km、深さは約1,000m、流速は速いところで毎秒2m以上に達します。運ばれる水の量は1秒間に2,000万~5,000万tにおよび、これはアマゾン川の水量の200倍以上に相当します。

黒潮という名前の由来は、その水が青黒く澄んで見えることにあるといわれています。しばしば黒潮と対比される寒流の親潮※1の水は、栄養分に富みプランクトンが多いことから光を反射して白っぽく見えますが、黒潮の水は栄養分が乏しく透明度が高いため、水深の深いところまでよく見えます。

※1 親潮:千島列島に沿って南下し、日本の東岸を流れる寒流。暖流である黒潮とともに日本近海の代表的な海流。

海洋学的に見た黒潮は、「西岸境界流」と呼ばれる海洋表層における流れ(表層循環)のひとつです。これは、海上を吹く風の海面を引きずる力によって駆動された海洋表層の流れが、さらに地球の自転の影響を受けて大洋の西側で強められた流れのことです。黒潮の例でいうと、北太平洋を東から西へ吹く貿易風と西から東へ吹く偏西風に囲まれた亜熱帯の海域に時計回りの循環が発生し、それが太平洋の西側で強い流れとなったものということができます。同じような海流に、北大西洋のガルフストリーム(メキシコ湾流)があります。

1-2. 黒潮の役割

黒潮が流れる日本付近の海域は同じ緯度のほかの海域よりも水温が高く、降水の原因となる大量の水蒸気が発生して大気の状態が不安定になりやすい一方、暖流である黒潮はマグロやカツオといった暖水を好む海の幸を日本近海へもたらします。

日本を離れて太平洋を東に向かう黒潮続流には、無数の渦を伴って流れる特徴があります。この渦は黒潮の流れる亜熱帯を起源とする暖かく塩分の多い水を北へ、親潮の流れる亜寒帯を起源とする冷たく塩分の少ない水を南へ運び、緯度方向に熱や物質を混ぜ合わせる効果を持っています。

さらに、冬季には黒潮や黒潮続流の周辺で大気によって冷却された海洋表層の水が、海洋内部へと沈み込んでいくことがわかっています。その際、海面から吸収された二酸化炭素も海洋内部に取り込まれます。つまり、黒潮はその下流となる黒潮続流とともに、大気から海洋内部へ二酸化炭素を送り込むという、気候変動の抑制にもつながる重要な役割を持っています。

かつて中緯度の海洋は"大気の奴隷"といわれ、大気から一方的な影響を受けるだけだと考えられてきました。しかし近年の研究によって、こうした考え方は見直されつつあります。黒潮と黒潮続流が流れる北西太平洋は、大気と海洋の相互作用によってさまざまな変化がもたらされているのです。

2. 黒潮大蛇行とは

ここからは、この記事のテーマである黒潮大蛇行という現象について見ていくことにします。

2-1. 黒潮大蛇行の定義

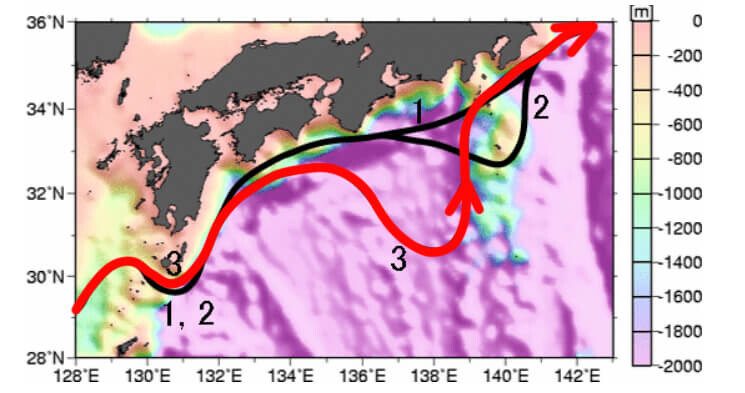

黒潮には、大きくわけて2つの流路があります。ひとつは日本の南岸に沿って流れる「非大蛇行流路」。もうひとつは紀伊半島から東海沖で大きく南へ蛇行する「大蛇行流路」です。研究者の間では黒潮の大蛇行は異常な現象ではなく、一定の条件によって発生する流路のひとつだと認識されています。ただし、黒潮と同じ西岸境界流であるガルフストリームなどには大蛇行する流路はなく、異なる流路を持っているのは黒潮だけの特徴です。

(画像出典:気象庁『海水温・海流の知識 黒潮』の図をもとに作成)

気象庁では、以下の2つの条件を黒潮大蛇行の判定の目安としています。この条件によって、黒潮の観測が行われるようになった1965年以降、大蛇行がいつ発生していたかを推定することができます。

- 潮岬※2で黒潮が安定して離岸していること

- 東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より南に位置していること

※2 潮岬:紀伊半島の南端、本州でも最南端に位置する太平洋に突き出した岬

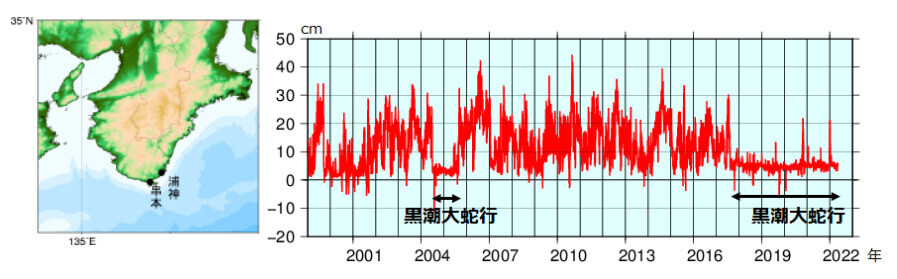

この2つの条件以外にも、紀伊半島の串本と浦神の潮位差のデータは大蛇行の発生を判定する上で有効です。

(画像出典:気象庁『海水温・海流の知識 黒潮』)

黒潮が非大蛇行流路のとき、黒潮は潮岬に接して流れるため、黒潮の影響を受けやすい潮岬の先端に位置する串本の潮位は高くなり、黒潮の影響を受けにくい浦神との潮位差が大きくなります。

一方、大蛇行流路のときの黒潮は潮岬から遠く南へ離れることから、串本の潮位も影響を受けなくなるため浦神との潮位差は小さくなります。つまり、この2つの地点の潮位を記録した過去のデータは、大蛇行の発生を示す重要な裏付けになるということです。

2-2. 黒潮大蛇行はどうして起こる?

黒潮大蛇行の発生メカニズムは、まだ完全には解明されていません。大蛇行の前駆現象として、黒潮の上流にあたる九州の南東沖で流路に小蛇行が生じることは古くからわかっていました。しかし、年に2~3回の頻度で発生する小蛇行は、すべてが大蛇行につながるわけではありません。 近年における観測の高度化と海洋シミュレーションの発達によって、大蛇行が発生する条件は徐々に明らかになりつつあります。数値シミュレーションを使って大蛇行を再現した最新の研究では、以下の3つの条件がそろったときに大蛇行が発生するとしています。

- 太平洋全体の風の変動によって、黒潮の上流である台湾沖で渦の活動が活発になり、これが蛇行を発生させる引き金となる

- 日本南岸で黒潮の流速が弱まることで、すぐに下流には流れず、時間をかけて蛇行が進行、発達する

- 蛇行の構造を東へ運ぼうとする黒潮の流れと、西へ進もうとする渦の性質が重なり合うことで、蛇行した黒潮が伊豆諸島の西側に安定してとどまる

2-3. 黒潮大蛇行がもたらす影響

黒潮大蛇行の発生は、日本の気候や漁業などにさまざまな影響をもたらします。

蛇行した黒潮と日本の南岸の間には大きな冷水の渦が発生し、冷水渦がある海域は水温が低下します。一方で、反時計回りの冷水渦に巻き込まれた黒潮の一部が流れ込む関東や東海地方の沿岸部は水温が上がり、潮位が高くなります。このため、台風や低気圧が接近した場合に高潮が起こりやすくなり、低い土地では浸水などの被害につながる可能性があります。

また、水温の高い黒潮が沿岸に接近することで周辺の空気が高温多湿になるため、夏は関東で蒸し暑くなり、冬は東京で南岸低気圧による雪が降りやすくなるといわれています。日本の南岸を発達しながら東へ進む南岸低気圧の経路は、黒潮の影響を受けているとする研究もあります。大蛇行流路で南岸低気圧の経路が変わると、東京に北からの風が吹き込んで気温が低下する傾向があり、雨ではなく雪が降りやすくなります。

このほか1-2でもふれたとおり、黒潮流路の移動や冷水渦による海域の変化は漁業に大きな影響を与えるほか、海洋の生態系への影響も少なくないと考えられています。

大蛇行の発生によって黒潮に乗って回遊するカツオなどの漁場が変わり、地域によって好・不漁が起こります。大蛇行によって黒潮が沖へ離れる地域では、漁場が遠くなれば、たとえ漁獲量が変わらなくても船の燃料費などが余分にかかるため、利益を圧迫します。逆に黒潮が流れ込んでくるようになった海域では、海水温の上昇によって海藻類の生育が阻害されることが知られています。海藻の不漁はこれをエサにするアワビなどの不漁にもつながります。

また、黒潮は暖かな海水だけでなく南方の海から生物の卵や浮遊幼生※3を運んできます。通常、これらは冬季には寒さで死んでしまいますが、大蛇行の高水温で死なずに冬を越すものが出てきます。さらに大蛇行の期間が長くなると、そうした生物が増えて少しずつ生態系に変化をもたらす恐れがあります。

※3 浮遊幼生:潮の流れによって広範囲に分散し、海中に漂う産まれたばかりの海洋生物

2-4. 黒潮大蛇行の歴史

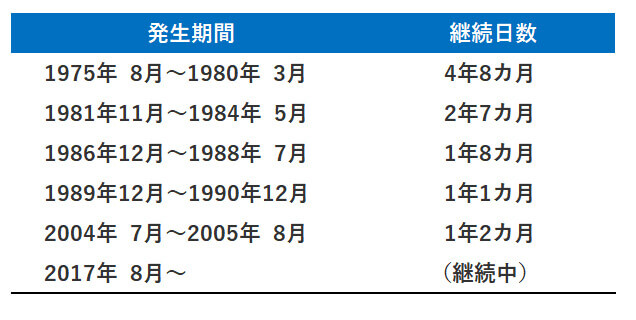

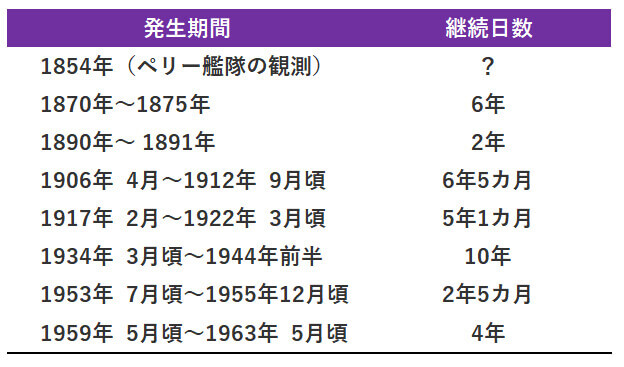

黒潮大蛇行は、過去においてどのくらい発生しているのでしょうか。1965年以降の観測データを気象庁の判定条件にあてはめてみると、これまで黒潮大蛇行は6回発生していることがわかります。

このほかにも、紀伊半島南部の串本と浦神の潮位差のデータからは1959年〜1963年にも黒潮大蛇行が発生していたことが推定されるほか、さらに古い資料を用いた研究も行われています。

黒船として知られるペリー艦隊は、来航した翌年の1854年に黒潮を観測していますが、この資料を研究した結果、継続期間はわからないものの当時も黒潮は蛇行していたと推定されます。これらの研究を踏まえて、1960年代以前に発生していたと考えられる黒潮大蛇行の期間をまとめると以下のようになります。

(画像出典:海洋研究開発機構『黒潮大蛇行の歴史 - 黒潮親潮ウォッチ』の表2をもとに作成)

これよりさらに過去の黒潮大蛇行については、高知大学をはじめとする国際研究チームによって、北西太平洋の深海底の堆積物試料から最終氷期以降の黒潮流路を復元する研究などが行われています。

3. 最長期間を更新する黒潮大蛇行

最後に、現在(2024年8月)も継続中の黒潮大蛇行について解説します。

3-1. 最新の黒潮大蛇行の特徴

現在継続中の黒潮大蛇行は2017年8月に発生したもので、前回の大蛇行が2005年8月に終了して以来、約12年ぶりの大蛇行です。その継続期間はすでに7年を超え、これは黒潮の蛇行を判定できるようになった1965年以降で最長の期間です。

これほど長期化している原因としては、2-2で説明したように黒潮の流れが弱いことによって大蛇行の構造が簡単に下流に押し流されず、長期間にわたって維持されていることが挙げられます。

黒潮の流路は、海洋研究開発機構が海中の天気を予測する実験(JCOPE:日本沿海予測可能性実験)の結果を、2015年から毎週発表しています(20日先の短期予測と2か月先の長期予測)。現時点(2024年8月)の長期予測では、黒潮大蛇行はまだ続くと予測しています。

3-2. 大蛇行だけではない黒潮の変調

今回の黒潮大蛇行には、長期間続いていること以外にも特徴的な点があります。それは"黒潮続流の北偏"という現象を伴っていることです。1-1で黒潮は房総半島沖で日本を離れ、黒潮続流と呼ばれるようになることを説明しましたが、本来は東に向かって流れる黒潮続流が2018年の春頃から北向きに流れるようになり、2021年には仙台湾のあたりまで達するようになりました。北偏はさらに続き、2023年には北緯40度付近にまで到達し、黒潮続流の位置が観測されるようになった2000年以降で最北の地点を記録しています。

過去における黒潮続流の北偏は、黒潮大蛇行が長期化した場合に発生しており、長期化した大蛇行と関連する現象であると考えられています。このほか、この海域に北から流れてくる親潮が弱くなっていることも原因のひとつと見られています。

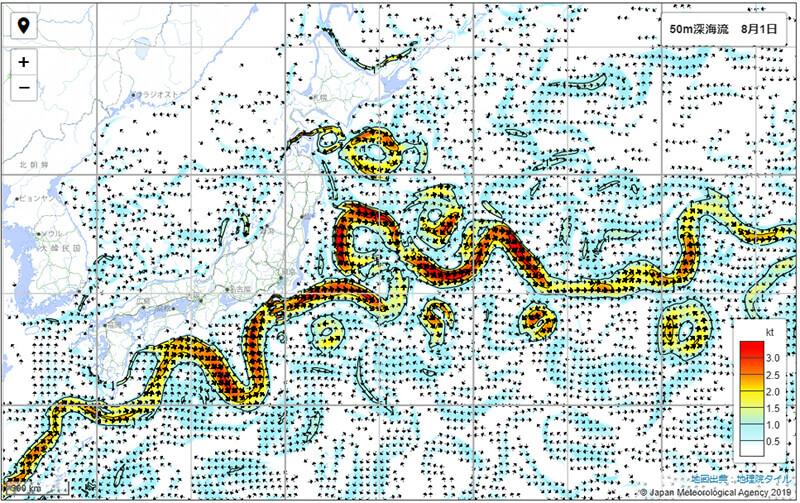

赤~黄色で示された流速の速い部分が黒潮と黒潮続流を表している。日本南岸を流れる黒潮は紀伊半島沖で南下して大きく蛇行しているほか、黒潮続流は三陸沖にまで達し、北海道の南東沖では北偏した黒潮続流からちぎれた渦を伴っている様子がうかがえる。

(画像出典:気象庁 『表層水温・海流実況図』 )

3-3. 長期化する黒潮大蛇行と黒潮続流の北偏の影響

継続期間が7年目に入った黒潮大蛇行と黒潮続流の北偏がもたらす影響については、専門機関によるさまざまな調査が進められています。

海洋生態系への影響として、2018年の冬に紀伊半島の沿岸海域で発生した熱帯魚が凍死して海岸に大量に漂着する異変や、サンゴの白化現象による大量死は、黒潮が大蛇行によって南下して海水温が低くなったことが一因だと考えられています。

また漁業への影響についても、水温が高くなった関東~東海の沿岸では暖海域を好む魚種で好漁が続く一方、相模湾のシラスや伊勢湾や三河湾のイカナゴなど海域を代表する魚の不漁が続いています。しかし、好漁の暖海性魚種には近年の地球温暖化による資源量の増加の影響が、不漁の魚種についてはもともとの資源量の低さなどから、大蛇行だけが原因とは断定できない状況です。

ヒジキやワカメなど海藻類の生育状況の悪化も報告されています。こちらは高水温が原因であることと、海藻を好む魚種による食害が指摘されています。

2020年頃からは黒潮の蛇行流路が四国沿岸から離れたことで、外海から瀬戸内海への海水の流入が減少していることが明らかになりました。瀬戸内海では、通常であれば西側の豊後水道から外海の水が流入し、東の紀伊水道から流出するという水の循環があります。暖かい黒潮の流入が減って海水温が上がりにくくなったことで、有害な植物プランクトンによる赤潮の発生時期が遅れているほか、養殖する貝類の病気や海洋ごみの滞留などが発生しています。今後、この現象による養殖業や生態系への影響が懸念されます。

近年、東京湾でしばしばクジラが目撃されていることにも黒潮大蛇行の影響が指摘されています。クジラのいる海というとよいイメージでとらえられがちですが、海上交通量の多い東京湾では船と衝突するなどの危険があります。また、東京湾の入り口に位置する千葉県鋸南町沖の海底では、この5年間でサンゴ礁が大きく広がりました。このことも温暖化による海水温の上昇のほかに、黒潮大蛇行が影響しているのではないかといわれています。

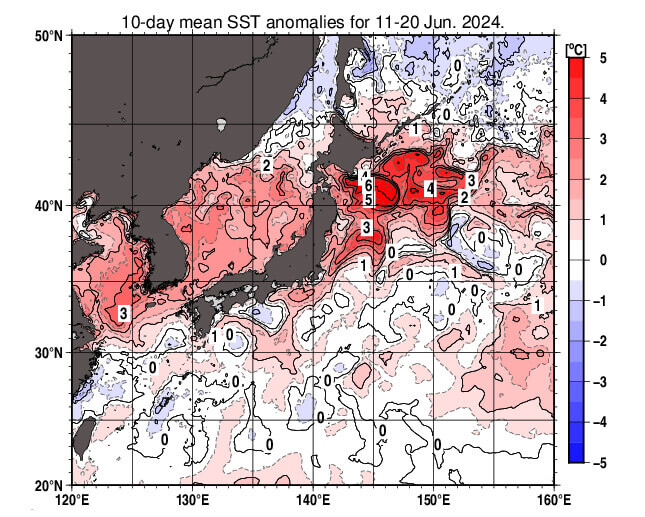

日本の気候への影響については、2023年の夏は北日本で過去最高の暑さを記録しましたが、これには海面の水温が極端に高くなる「海洋熱波」の発生が原因となっていると考えられます。2023年の海洋熱波では、特に三陸沖の海域で海面から水深300mまでの水が過去に例のない高温となりました。これは通常であれば冷たい親潮に由来する海水があるはずの場所に、黒潮続流が北上してきたことが原因とされています。

海洋熱波は2024年も続いています。5月には黒潮続流の北端から渦がちぎれて暖水渦になりました。暖水渦がある北海道の南東沖の水温は6月中旬に平年よりも6℃も高くなっており、今後の影響を注視していく必要があります。

(画像出典:気象庁『旬平均海面水温』2024年6月中旬 日本近海 平年差)

4. NTT宇宙環境エネルギー研究所の取り組み

現在の最先端の科学技術を駆使したとしても、黒潮大蛇行や黒潮続流の北偏を止めることはできません。また、海洋の現象は科学的な観測の歴史が浅いことから、現象の周期性や判定基準を特定するためのデータが不足しています。

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、衛星IoTセンサを活用して海洋などの未踏領域の観測を可能とする「超広域大気海洋観測技術」の研究を進めています。この技術は、いまだ未解明なところが多い黒潮の流路変動や大気との相互作用の解明、より精度の高い黒潮予報に有用な海洋ビッグデータの収集につながります。

また「生物多様性の保全に向けた海洋生態系未来予測技術」では、海洋生態系における物質循環や海洋生物の生物・化学的な現象を観測およびモデル化することで、海洋生態系変化の予測に取り組んでいます。これにより、複雑な海洋生態系メカニズムの解明につなげることをめざしており、黒潮が生態系にもたらす影響を予測することへの応用が期待できます。

このほかにも、NTT宇宙環境エネルギー研究所では黒潮や黒潮続流の流路と密接な関係がある海洋渦に関する研究も行っています。「地球環境シミュレーション技術」では、渦が海洋微生物に与える影響を予測するための高精度なシミュレーションの実現に取り組んでいます。この技術を応用することで、黒潮続流域にある無数の渦や、大蛇行で生じる冷水渦、暖水渦が海洋生態系にどのような影響を与えるのかが解明されていくかもしれません。

極端気象の脅威に対して私たちの社会が柔軟に適応していくための「極端気象にかかわる観測・予測・適応技術」では、災害を高い精度で予測し、分析によって最適な行動を導き出す研究が進められています。黒潮続流の北偏は海域で台風を衰えにくくして降水量を増加させるほか、北日本の太平洋岸で高潮が発生しやすくなるという予想があります。この技術を用いることで、こうした被害を最小限にとどめることが可能になります。

これらの研究から生まれる成果は、環境変化に柔軟に適応するしなやかな社会の実現に向けて、大きな貢献を果たしてくれるはずです。

5. まとめ

- 世界最大規模の海流である黒潮の流路が、かつてないほど長期間にわたって大きく曲がりくねる現象(黒潮大蛇行)が発生している。

- 現在継続中の黒潮大蛇行は2017年8月に発生したもので、その継続期間は7年を超え、黒潮の蛇行を判定できるようになった1965年以降で最長の期間となっている。

- 黒潮には、日本の南岸に沿って流れる「非蛇行流路」と、紀伊半島から東海沖で大きく南へ蛇行する「大蛇行流路」の2つの流路がある。

- 黒潮大蛇行のメカニズムは完全には解明されていないが、観測の高度化と海洋シミュレーションの発達によって、大蛇行につながる条件が明らかになってきている。

- 現在継続している黒潮大蛇行には、長期間続いていること以外にも"黒潮続流の北偏"という現象を伴っているという特徴がある。

- 黒潮大蛇行と黒潮続流の北偏は、日本の気候や漁業へさまざまな影響をもたらしている。2023年の北日本の記録的な暑さの原因とされる「海洋熱波」は、黒潮続流の北上によって発生したと考えられほか、海域を代表する魚の不漁や海洋生態系への影響も指摘されている。

参考文献

- 宇宙航空研究開発機構/海洋研究開発機構『JAXAひまわりモニタ 海中天気予報』

- 岡田正美『黒潮の大蛇行歴(1854-1977)と潮汐観測』号外海洋科学2:81-88, 1978

- 海洋研究開発機構『海山が黒潮大蛇行の引き金になる?』

- 海洋研究開発機構『黒潮親潮ウォッチ 2024年10月16日までの黒潮「長期」予測』

- 海洋研究開発機構『黒潮親潮ウォッチ 黒潮大蛇行の歴史』

- 海洋研究開発機構『黒潮大蛇行が12年ぶりに発生-最新の理論で確かめてみると-』

- 科学技術振興機構 Science Portal『黒潮の蛇行が発生する仕組みが分かってきた』

- 気象庁『海水温・海流の知識 海洋の循環』

- 気象庁『海水温・海流の知識 黒潮』

- 気象庁『海洋内部の知識 北太平洋亜熱帯循環と代表的な海流および水塊』

- 気象庁 報道発表資料『三陸沖の海洋内部の水温が記録的に高くなっています』

- 気象庁 報道発表資料『2023年北日本の歴代1位の暑夏への海洋熱波の影響がより明らかに』

- 高知大学 海洋コア国際研究所 プレスリリース『黒潮大蛇行変遷史の解明を目指した学術研究船白鳳丸KH-16-6次航海を高知港から開始 〜黒潮と日本の気候変動との関連を探究〜』

- 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 広報誌「FRANEWS」Vol.73『特集 黒潮大蛇行~そのメカニズムと漁業への影響~』

- 東京大学 研究プロジェクト 気候系のhot spot:熱帯と寒帯が近接するモンスーンアジアの大気海洋結合変動『黒潮続流循環系の形成・変動のメカニズムと大気・海洋生態系への影響』

- 永田豊、吉田昭三、藤田弘一『黒潮大蛇行の前駆現象としての小蛇行』 日仏海洋学会「La mer」第36巻, 1999