人気記事TOP10

このオウンドメディアは、NTT宇宙環境エネルギー研究所がサポートしています。

Beyond Our Planetで多くの人に読まれた記事を10件ご紹介します。

近年になり「線状降水帯」という言葉を耳にする機会が増えています。この線状降水帯について「いつから使われるようになった言葉なの?」「メカニズムや特徴は?」などと思っている方も多いのではないでしょうか。次々と発生する積乱雲が列をなし、線状に伸びた地域に大雨を降らせる線状降水帯は、2014年の広島県での集中豪雨から注目されるようになりました。ただし、以前から集中豪雨の多くで線状の降水域が存在していることが、研究により明らかになっています。この記事では、線状降水帯の定義や特徴、メカニズム、および予報システム研究の現状について詳しく解説していきます。

記事を閲覧する

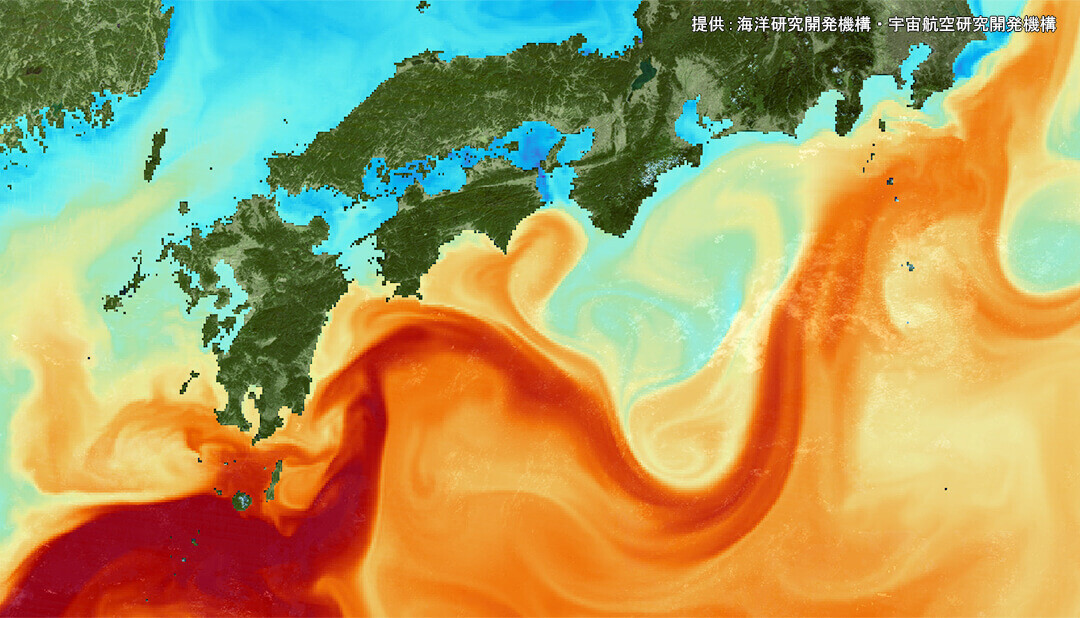

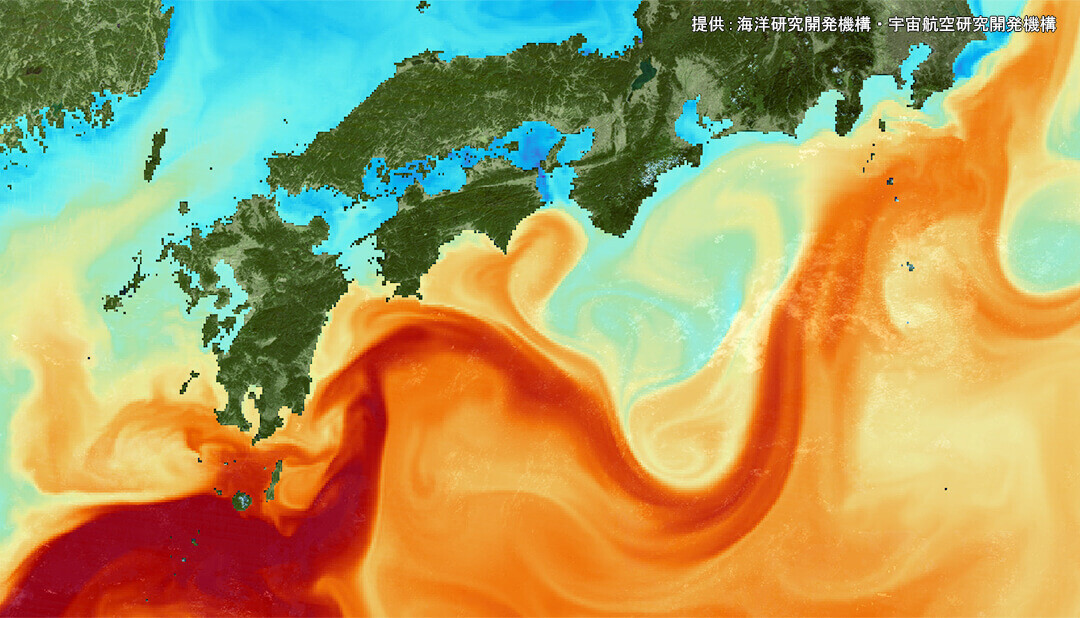

世界でも最大規模といわれる暖流である黒潮。この黒潮が7年以上にわたって大きく曲がりくねる「黒潮大蛇行」と呼ばれる現象が日本の漁業や気候に与える影響について、黒潮大蛇行の発生メカニズムとともに解説。

記事を閲覧する

そよ風から台風に至るまでの気象現象や季節を生み出し、生態系を形づくる気候はすべて、地球の大気のダイナミックな動き「大気大循環」と関連しています。この記事では、大気大循環の概要、大循環のモデルとその解明の科学的な歴史、そして気候変動の予測を「海洋大循環」にも触れながら解説していきます。

記事を閲覧する

雷サージとは、雷によって通信線や電源線などに発生するパルス状の過電流・過電圧のことで、「らいサージ」や「かみなりサージ」と呼ばれています。大きいものは30万アンペアにもおよび、電圧は100万ボルトを超えることもあるため、対策を施していない場合、テレビやパソコン、電話、その他家電製品などが破壊、または誤作動することもあります。この記事では、雷サージの意味や発生の仕組み、電圧、被害、対策などについて詳しく解説していきます。

記事を閲覧する

ゲノム編集とは、生物が持つゲノムDNA上の特定の塩基配列を狙って変化させる技術です。この記事では、ゲノム編集の概要や遺伝子組み換えとの違い、技術開発の歴史、問題点と危険性、応用の可能性について詳しく解説していきます。

記事を閲覧する

光合成とは植物などが光のエネルギーを使い、デンプンなどの養分を作るものです。水を分解して酸素を発生し、二酸化炭素を有機物に固定する酸素発生型光合成は、約28億年前に原核生物であるシアノバクテリア(ラン藻)によりはじめられました。シアノバクテリアは真核生物の細胞内に共生して葉緑体となり、現在でも植物や藻類に受け継がれています。この記事では、光合成の化学反応過程や酵素の役割、進化の過程、および人工光合成の研究についてわかりやすく解説していきます。

記事を閲覧する

プログラミング言語のなかでも「Python(パイソン)」は近年の人気が高く、科学技術分野を中心に広く使われている言語です。本記事では、Pythonの主な特徴や活用事例について解説します。併せて、Pythonがなぜ多くの人々に親しまれるようになったのかについても紹介しますので参考にしてください。

記事を閲覧する

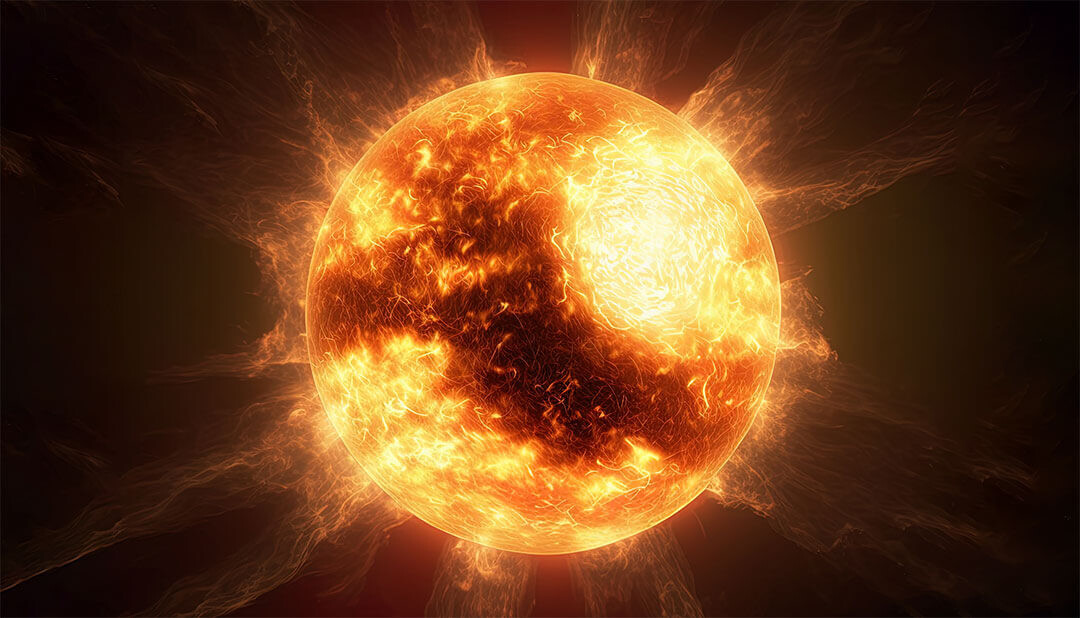

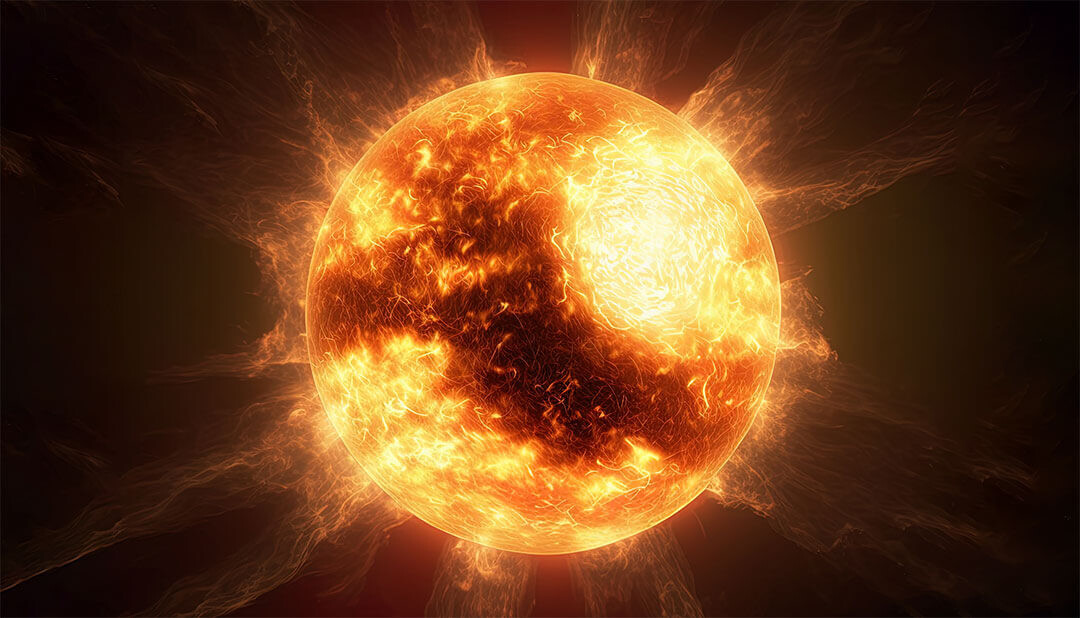

2025年にピークを迎えるといわれる太陽活動のなかで「太陽フレア」が大きな関心を集めています。通信インフラなどに障害をおよぼす太陽フレアとはどのような現象なのか、そこではどのような対策が求められるのかについて解説します。

記事を閲覧する

電線(ワイヤ)を使わずに電力を送るワイヤレス給電技術は、電力を必要とするさまざまな機器と人とのかかわりを大きく変える可能性を秘めているため、注目を集めています。大きくわけて5種類あるワイヤレス給電方式は、それぞれで原理や効率、活用メリットが異なります。この記事では、ワイヤレス給電の原理と種類、近未来の応用例である宇宙太陽光発電について詳しく解説していきます。

記事を閲覧する

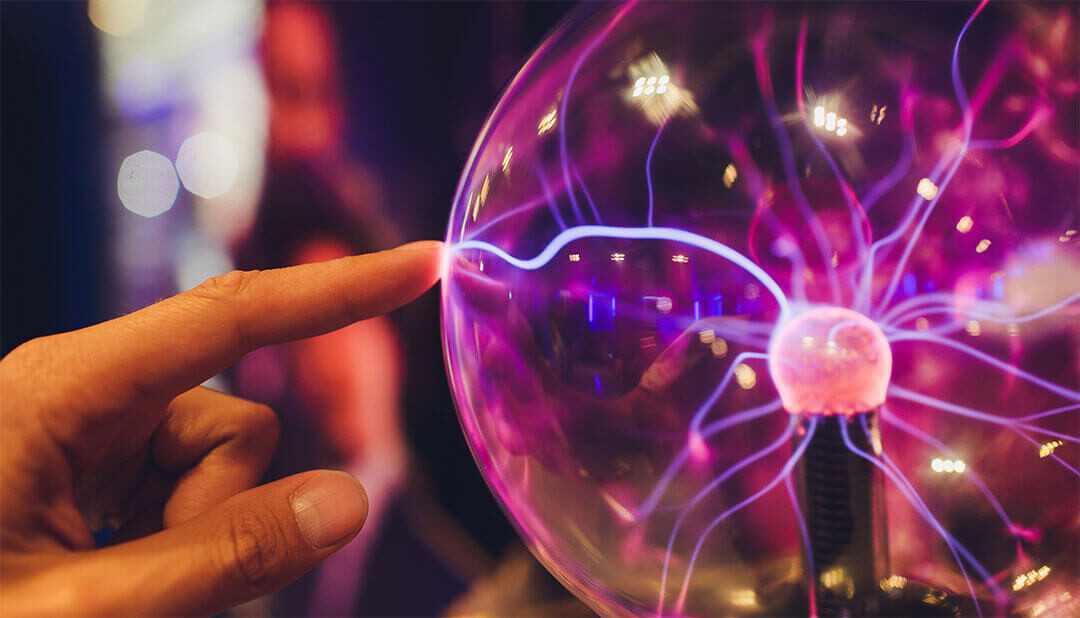

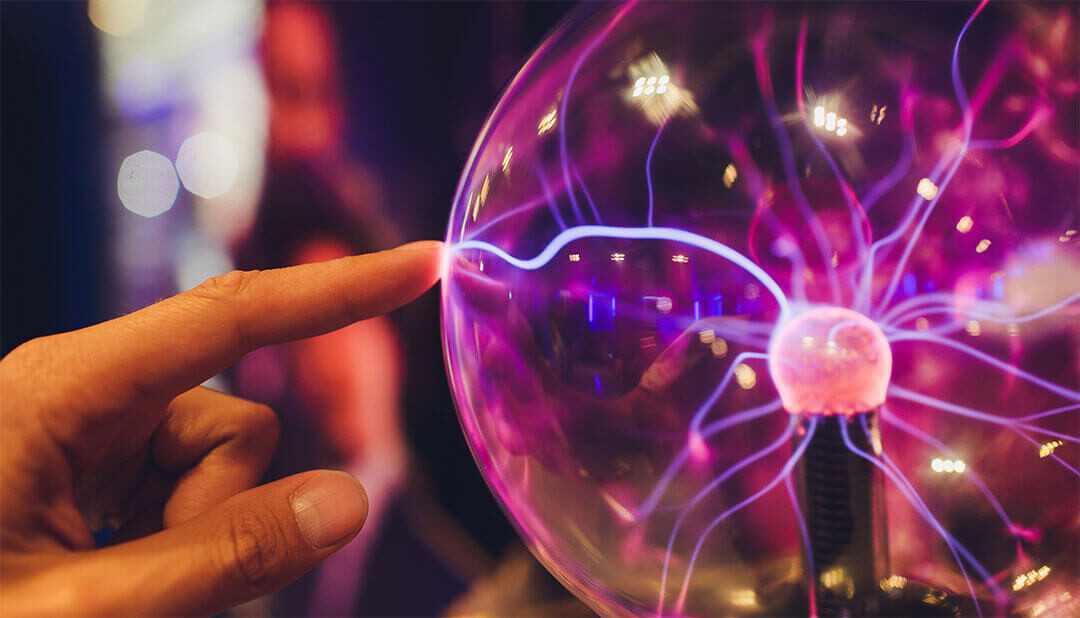

蛍光灯や半導体製造、人工衛星のエンジンなど、さまざまなシーンで活用されているプラズマ。「物質の第4の状態」と呼ばれるプラズマが、私たちの生活や科学の進歩にどのようにかかわり、未来を変える可能性を秘めているのかについて解説していきます。

記事を閲覧する