線状降水帯の予測とは?予測の鍵となる「大気の川」についても解説

線状降水帯とは、次々と発生する雨雲(積乱雲)が列をなし、数時間にわたって同じ場所を通過または停滞することで作り出される強い降水域をさします。長さ50~300km、幅20~50kmにおよぶ線状降水帯が発生すると、同じ場所で激しい雨が降り続き、ときには豪雨災害を引き起こすことから、気象庁では2022年6月から線状降水帯の予測による情報提供を開始しました。

しかし、産学官の連携を通じた最先端の技術を用いても、その予測の精度には現状で多くの課題があります。この記事では、線状降水帯の予測を困難にしている要因と、その克服のための取り組みについて解説します。また、線状降水帯が豪雨をもたらした過去の事例の研究で明らかになった「大気の川」の重要性についても紹介します。

1. 線状降水帯の予測

はじめに、線状降水帯の予測の重要性がいつ頃から認知されるようになったのか、また現状における予測の精度について解説します。線状降水帯そのものについては、当サイトの記事『線状降水帯とは?定義や特徴、メカニズム、予報システムについて解説』でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

1-1. 線状降水帯の認知の歴史と予測の重要性

各地域の雨の強さを示す降水量分布は、1950年代からはじまった気象レーダーを用いた観測によって確認できるようになり、さらに1980年代以降はデジタル技術が発達したことで、大雨などの降水に関するさまざまなデータが得られるようになりました。この過程で研究者の間で認知されるようになったのが、日本各地で発生する集中豪雨には降水の分布が線状であるものが多いという点です。

線状降水帯という言葉は、もともと2000年前後に九州地方で梅雨期に発生する線状の降水メカニズムの解明に取り組んでいた日本の研究者が使いはじめたものです。この言葉が報道発表ではじめて使われたのは、死者4名、行方不明者2名を出す記録的な大雨となった2011年7月の新潟・福島豪雨に関する気象庁気象研究所の発表においてです。これ以降、線状降水帯という言葉は一般にも広く知られるようになっていきました。

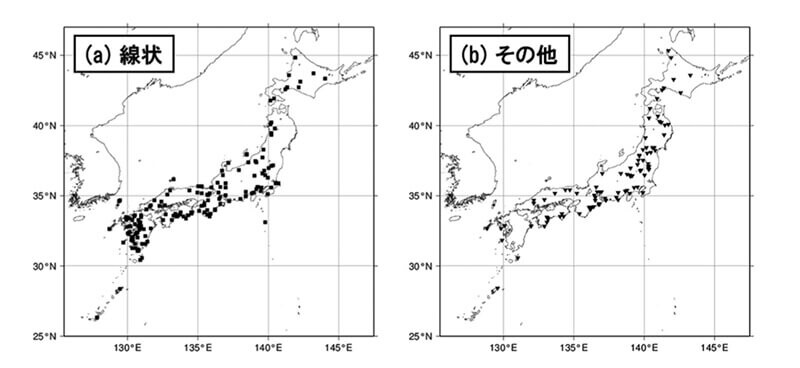

日本においては、台風や熱帯低気圧による豪雨を除いた集中豪雨の64.4%が線状降水帯によるもので、特に南日本で発生する集中豪雨では、ほとんどの降水系が線状になっていることが統計解析を用いた研究によって明らかになっています。

(画像出典:公益社団法人 日本気象学会『集中豪雨事例の客観的な抽出とその特性・特徴に関する統計解析』)

さらに、全国で84名もの死者を出した2020年7月3日から7月31日にかけての「令和2年7月豪雨」では、特に被害の大きかった九州において3日から8日にかけて9事例の線状降水帯が発生し、熊本県では4日未明から降り続いた大雨が球磨川の氾濫を引き起こしました。この大雨は前日の夕方までに予測することが困難であったため、住民の避難の遅れにつながり被害が拡大しました。

こうしたことからも線状降水帯は甚大な豪雨災害をもたらす大きな原因であり、今後の被害を軽減していくためには、予測が極めて重要であると考えられるようになりました。気象庁でも2018年10月に発表した「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」において、線状降水帯の発生と停滞に伴う集中豪雨の発生を12時間以上前に予測し、地域の住民ができるだけ早く避難するための情報提供を目標に掲げています。

1-2. 線状降水帯の予測の現状

気象庁は、2021年6月から線状降水帯の発生による災害の危険性を知らせる「顕著な大雨に関する情報」の提供を開始しています。また2022年6月からは発生前の予測の第一歩として、九州北部といった複数の県にまたがる範囲で大雨の可能性がある場合は、半日前の時点での情報提供を開始しました。

さらに2023年5月からは、これまで一定の基準を満たした後に発表していた「顕著な大雨に関する情報」を、最新の予測技術によって最大で30分前倒しで発表できるようになりました。急速に発達する線状降水帯は、基準を満たした後の発表では避難が間に合わず、大きな被害につながる恐れがあります。過去の予報の精度を検証したところ的中率は84%だったことから、30分以内に基準を満たすと判断した段階で発生情報として発表することとしました。これらの情報は避難の判断に大きく影響することから、気象庁は2026年までに発表の時間をさらに2~3時間早めることをめざしています。

線状降水帯による大雨の予測に関しては、2022年以降の予測の精度も明らかにされています。2022年において予測情報は13回発表され、そのうち的中したのは3回です。実際には線状降水帯は11回発生しており、予測の発表がない状況で発生したのは8回でした。2023年に関しては、梅雨期を中心に7月までに予測の発表は8回あり、そのうち4回が的中しました。実際の線状降水帯の発生は12回あり、予測の発表なしでの発生が8回でした。

これらの結果を見ると、予測を発表したにもかかわらず発生しなかった"空振り"や、予測なしに発生した"見逃し"が多いように思われます。しかし、気象庁は予測を開始した時点で、空振りが4回に3回程度、見逃しが3回に2回程度起こると考えていたといいます。つまり、線状降水帯を予測する上でのさまざまな課題を踏まえると、想定したとおりの予測の精度だったということです。

2. 線状降水帯の予測が困難な理由と改善の取り組み

線状降水帯の予測を困難にしている要因については、当然その分析が行われ、予測精度の改善に向けた研究も進められています。以下では、線状降水帯の発生メカニズムをもとに、どのような改善の取り組みが行われているかについて紹介します。

2-1. 線状降水帯の発生・発達に関するメカニズムの解明

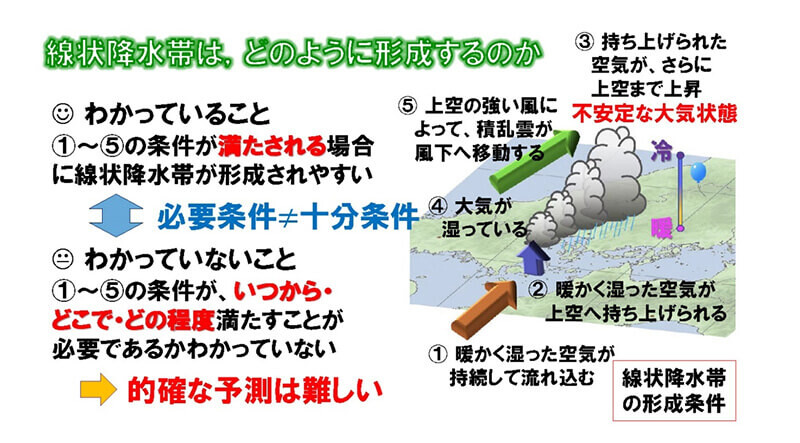

線状降水帯の発生メカニズムについては、当サイトの記事『線状降水帯とは?定義や特徴、メカニズム、予報システムについて解説』のなかで代表的な発生メカニズムであるバックビルディングを紹介しています。また、気象庁気象研究所は線状降水帯の形成条件について、現在わかっていることを次のように説明しています。

① 大気下層を中心に大量の暖かく湿った空気が持続して流れ込む。

② その空気が局地的な前線や地形などの影響により持ち上げられ、雨雲ができる。

③ 大気が不安定な状態のなかで持ち上げられた空気は、さらに上空まで上昇し積乱雲にまで発達する。

④ 大気が湿っている。

⑤ 上空の強い風の影響で積乱雲が風下へ移動する。これが線状に並び線状降水帯が形成される。

(画像出典:公益社団法人 日本気象学会。2021年5月29日開催の気象サイエンスカフェ発表資料。廣川康隆『豪雨の正体に迫る 大気の川×線状降水帯 令和2年7月豪雨の線状降水帯』)

このように線状降水帯の発生メカニズムは徐々に明らかになりつつあるものの、実際の発生には大気中の水蒸気量や安定度、各高度での風の状況などが複雑に絡み合うため、その詳細の解明にまでは至っていません。さらに、発生した線状降水帯がどのように発達していくかについても未解明な点が多く、こうしたことが予測を困難にしている要因のひとつであると考えられています。

そのため、2022年6月からは気象庁気象研究所を中心とした大学などの14機関が連携して、線状降水帯の発生に影響をおよぼす大気の状態と内部構造の調査を目的に、九州を中心とした西日本で集中的な観測を実施しています。ここで得られた観測データを参加した各機関が共有しながら、線状降水帯の発生メカニズムの詳細解明に向けた研究が進められています。

2-2. より高解像度の予測モデルの開発

気象庁が天気の予報に用いている数値予報モデルは、最も高解像度のもので水平解像度が2kmです。線状降水帯を形成する個々の積乱雲の発生・発達を予測するには、個々の積乱雲の状態を表現できる解像度が必要になります。そのため数値予報モデルの水平解像度は、1km以下であることが望ましいとされています。さらに、予報モデルに組み込まれている積乱雲を発生させる対流の表現方法や、モデルの持つ系統誤差の改善も必要だと考えられます。

この数値予報モデルの課題については現在、複数の研究機関が連携しながらスーパーコンピューター「富岳」を活用した新たなモデルの検証や、観測データ利用の高度化に向けた研究が行われています。

2-3. 周辺の大気の3次元分布の把握

2-1の項目で説明したように、線状降水帯の発生メカニズムの解明、予測精度の向上には、流れ込む水蒸気量や大気の安定度、各高度での風の状況など、周辺の大気の3次元分布の正確な把握が重要になります。

この課題を解決するために、水蒸気の監視能力の強化を目的とした気象観測システム「アメダス」への湿度計の導入が2021年3月からはじまっています。同時に気象レーダーについても、従来の水平方向に振動する電波に加えて、垂直方向に振動する電波を送受信することで雨の強さや雨雲の動きをより正確にとらえる二重偏波気象レーダーが活用されるようになっています。

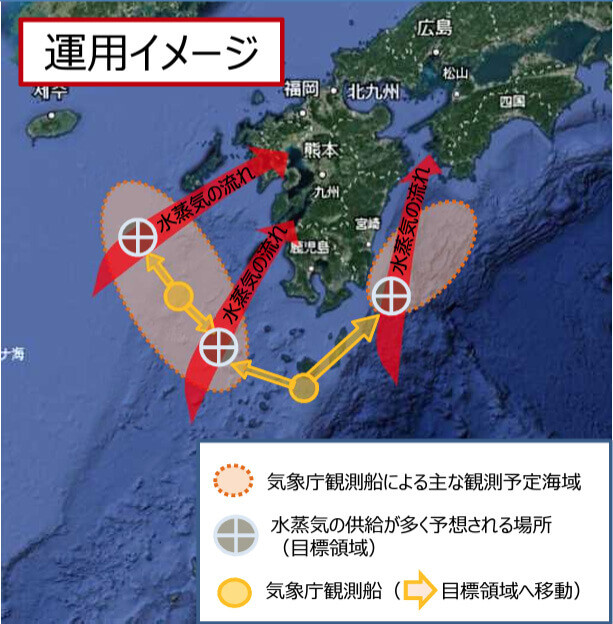

また、線状降水帯は海上と陸上にまたがって位置していることが多く、特に海上からの多量の水蒸気の流入が線状降水帯の発生につながっていると考えられます。しかし、海上は陸上と比べて観測データが圧倒的に少ないため、このことが予測を困難にする要因となっています。

これを補うために、2021年から気象庁の観測船2隻と海上保安庁の測量船4隻に、海上の水蒸気をとらえるための全球測位衛星システム(GNSS)観測装置が設置されました。気象庁の観測船は九州の西~南東沖合を中心に水蒸気の供給が多い海域での観測を、海上保安庁の測量船は測量海域内での観測を、それぞれの状況に応じて実施しています。

(画像出典:気象庁 線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ 第2回会合『船舶GNSS機動観測の運用方法について』)

このほかにも、海上を含む広範囲をカバーする気象衛星による観測データの活用も検討されています。現在運用中の静止気象衛星「ひまわり」は2029年度までに設計上の寿命を迎えることから、その後継機については大気の3次元観測を可能にする赤外サウンダというセンサの搭載が計画されています。これにより、線状降水帯などの予測精度が高まることが期待されます。

このように海上の気象観測に関しても、その重要性を鑑みた対策が進められています。しかし、広い海域を数隻の観測船や測量船などでカバーすることや、衛星搭載のセンサの値は真値(実際の観測値)をもとにした校正が必要であることなどから、依然として海域での観測データの不足は大きな課題といえます。

3. 豪雨をもたらす「大気の川」とは?

周辺から線状降水帯へ流れ込む水蒸気量が、線状降水帯の発達とそれがもたらす降水量の予測精度に大きく影響することが明らかになるとともに、近年注目されるようになったのが「大気の川」という現象です。以下では、線状降水帯の予測の重要な鍵を握るといわれる大気の川について解説します。

3-1. 「大気の川」の特徴

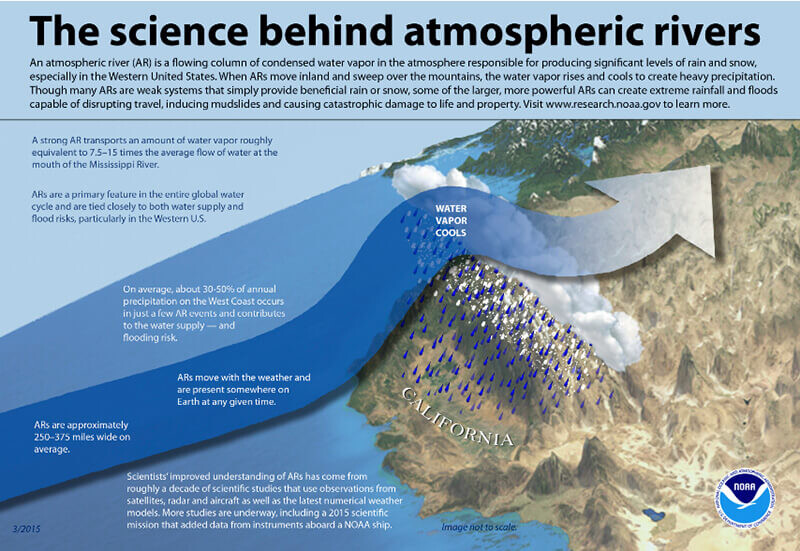

大気の川とは、多量の水蒸気を含んだ幅数百km、長さ数千kmにもおよぶ大規模な大気の流れです。細長くのびた流れは熱帯の海洋上の暖かく湿った空気を極方向へと運びます。

大気の川という言葉は、気象衛星や航空機による観測、モデルの精緻化によって水蒸気の流れが把握できるようになった1990年代から用いられるようになった気象用語です。当初は温暖なハワイ諸島周辺から流れてくる多量の水蒸気が北米の西海岸で強い雨を降らせ、洪水や土砂災害の原因となったことで大きな注目を集めるようになりました。日本語の大気の川という呼び方も、英語の「atmospheric river」に由来するものです。

大気の川は、線状降水帯と同じく比較的新しい研究対象です。そのため数値としての明確な定義はなく、現状では周囲より水蒸気量が多く細長く流れている大気のことを大気の川と呼んでいます。水蒸気なので目には見えませんが、過去に発生した大気の川が運んだ水蒸気量は、1秒間でアマゾン川を超える流量だったともいわれています。アマゾン川と聞いてもピンとこないかもしれませんが、線状降水帯を形成する積乱雲に蓄えられた水の量は、最大規模で25mプール1万杯分に相当するという報告もあります。

(画像出典:アメリカ海洋大気庁(NOAA)『What are atmospheric rivers?』)

3-2. 「大気の川」が日本で豪雨を引き起こすメカニズム

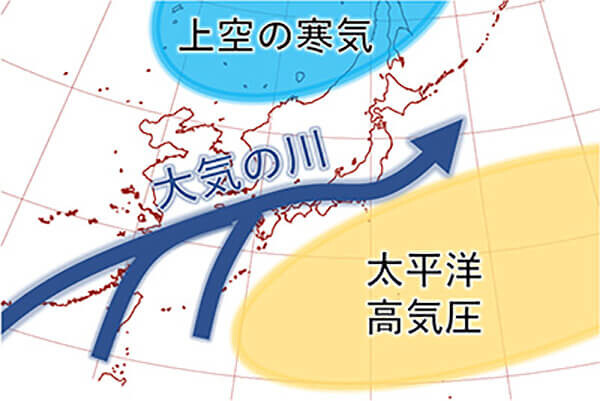

アメリカを中心に研究が進められてきた大気の川は、近年は日本においても西日本や中部地方の暖候期に豪雨をもたらす現象として注目されるようになりました。日本上空では3月から9月にかけて大気の川が発生しやすく、特に梅雨期には南東や南西の海上から水蒸気を多く含んだ大気が、南に張り出した太平洋高気圧に沿って形成された停滞前線に流れ込むことで、大気の川が形成されることが知られています。

大気の川は、水蒸気を雨に変えるきっかけがあると、その経路上に大雨を降らせます。たとえば、上空に寒気が入り大気が不安定になったり、風下に山があって湿った空気が上昇したりした場合に積乱雲が発生して雨を降らせます。通常の大気に含まれる水蒸気によって激しい雨(1時間雨量で40mm程度)が降る場合、水蒸気は1時間程度で使い果たされて雨は止みますが、大気の川の場合は水蒸気が供給され続けるため、雨は降り続くことになります。日本で発生する日降水量100mmを超える強い降水の40~70%に大気の川が関係しているとする研究もあります。

(画像出典:公益財団法人笹川平和財団 海洋政策研究所 Ocean Newsletter 第546号 『豪雨を引き起こす「大気の川」と海の関係』)

線状降水帯とのかかわりという点では、2014年8月の広島豪雨や2018年7月豪雨、2020年7月豪雨など、線状降水帯の発生が認められた豪雨災害時には、いずれの場合も強い南西風による西日本への水蒸気の流れが顕著であったことが報告されています。

数千kmもの長さにおよぶ大気の川と最大で数百kmの線状降水帯という、スケールが大きく異なる2つの現象の詳細な関係について、詳しいことはまだわかっていません。大気の川の研究が進み、線状降水帯の発生・発達とのかかわりが明らかとなっていくことで、予報の精度がさらに高まることが期待されます。

4. NTT宇宙環境エネルギー研究所の取り組み

線状降水帯が引き起こす豪雨は、毎年のように日本各地に甚大な被害をもたらしています。NTT宇宙環境エネルギー研究所では、こうした極端気象を予測し、事前に対策を講じることで影響を受容可能な範囲にとどめるための技術開発に取り組み、環境変化へプロアクティブに適応できるしなやかな社会の実現をめざしています。

線状降水帯の予測精度を向上するためには、数値予測モデルの改善だけでなく、観測データの充実が不可欠です。特に海上から流れ込む多量の水蒸気を含んだ大気の観測が重要となりますが、ここでは多くの課題があります。NTT宇宙環境エネルギー研究所が取り組む「超広域大気海洋観測技術」では、衛星通信機能を備えた気象・海象の観測センサとデータ収集技術を使って、広大な海域でのリアルタイムの観測に向けた研究開発を進めています。

このほかにも、NTTは2022年の夏に自律航行するウェーブグライダーを使って、カテゴリ5の台風直下で大気と海洋の同時観測に成功しています。このウェーブグライダーを線状降水帯の観測へ導入する計画があります。

また、ミリ波RFIDタグを用いて悪天候など視界不良下におけるドローンの航法精度を向上させ、気象予測や災害対策を高度化する実証実験も進行中です。ミリ波RFIDタグは、従来の技術が抱えていた読み取り範囲の狭さや障害物による読み取り精度の低下といった問題を解決するために、東京大学との共同研究によって新たに開発したものです。

今後、こうした研究から線状降水帯の予測精度の向上、その先にある災害対策、人々の暮らしの安全確保に資するさまざまな成果が生まれることが期待されます。

5. まとめ

- 豪雨災害をもたらす線状降水帯の対策として、気象庁は2022年から線状降水帯の発生予測、情報提供に取り組んでいる。

- 最先端の技術を用いても、線状降水帯の予測には多くの課題がある。

- 課題の克服には数値予報モデルの精度向上のほか、観測データを活用した線状降水帯の発生メカニズムの解明が不可欠である。

- 線状降水帯がもたらす雨量の予測には、海上から流れ込む水蒸気量の把握が重要であることがわかってきた。

- 多量の水蒸気を含んだ幅数百km、長さ数千kmの細長い大気の流れである「大気の川」は、日本に被害をもたらす豪雨と深くかかわっている。

- 大きな被害をもたらした線状降水帯による豪雨の際にも大気の川が発生していたが、詳しい関係は未解明で今後の重要な研究課題といえる。

参考文献

- JAMSTEC BASE『日本の豪雨の7割は"大気の川"の影響だった!~気象「極端現象」研究の最前線から~』

- J-STAGE『日本で発生する相対的に強い降水に占める大気の川事例の割合』山田将喜 釡江陽一

- NTT宇宙環境エネルギー研究所『線状降水帯とは?定義や特徴、メカニズム、予報システムについて解説』

- NTTグループ『世界初、NTTとOISTが北西太平洋で、カテゴリ5の猛烈な台風直下の大気・海洋の同時観測に成功』

- NTTグループ『世界初、ドローンの航法精度を向上するミリ波RFIDタグを開発~夜間、霧、雨などの視界不良下でも稼働し続ける空のセンサネットワークの実現へ~』

- アメリカ航空宇宙局(NASA)『A River of Rain Connecting Asia and North America』

- アメリカ海洋大気庁(NOAA)『What are atmospheric rivers?』

- 気象庁『2030年に向けた数値予報技術開発重点計画』

- 気象庁 線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ 第2回会合『船舶GNSS機動観測の運用方法について』

- 気象庁監修『図解説 中小規模気象学』加藤輝之

- 気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部『線状降水帯のレビューと今年度実施した集中観測の報告』加藤輝之

- 公益財団法人 笹川平和財団 海洋政策研究所 Ocean Newsletter 第546号『豪雨を引き起こす「大気の川」と海の関係』

- 公益社団法人 日本気象学会『集中豪雨事例の客観的な抽出とその特性・特徴に関する統計解析』津口裕茂 加藤輝之

- 公益社団法人 日本気象学会『第51回メソ気象研究会,台風研究連絡会, 第6回観測システム・予測可能性研究連絡会, 第12回気象庁数値モデル研究会の報告』

- 公益社団法人 日本気象学会 気象サイエンスカフェ発表資料(2021年5月29日開催)『豪雨の正体に迫る 大気の川×線状降水帯 令和2年7月豪雨の線状降水帯』廣川康隆