オフィスコミュニケーション共感ナビ

概要

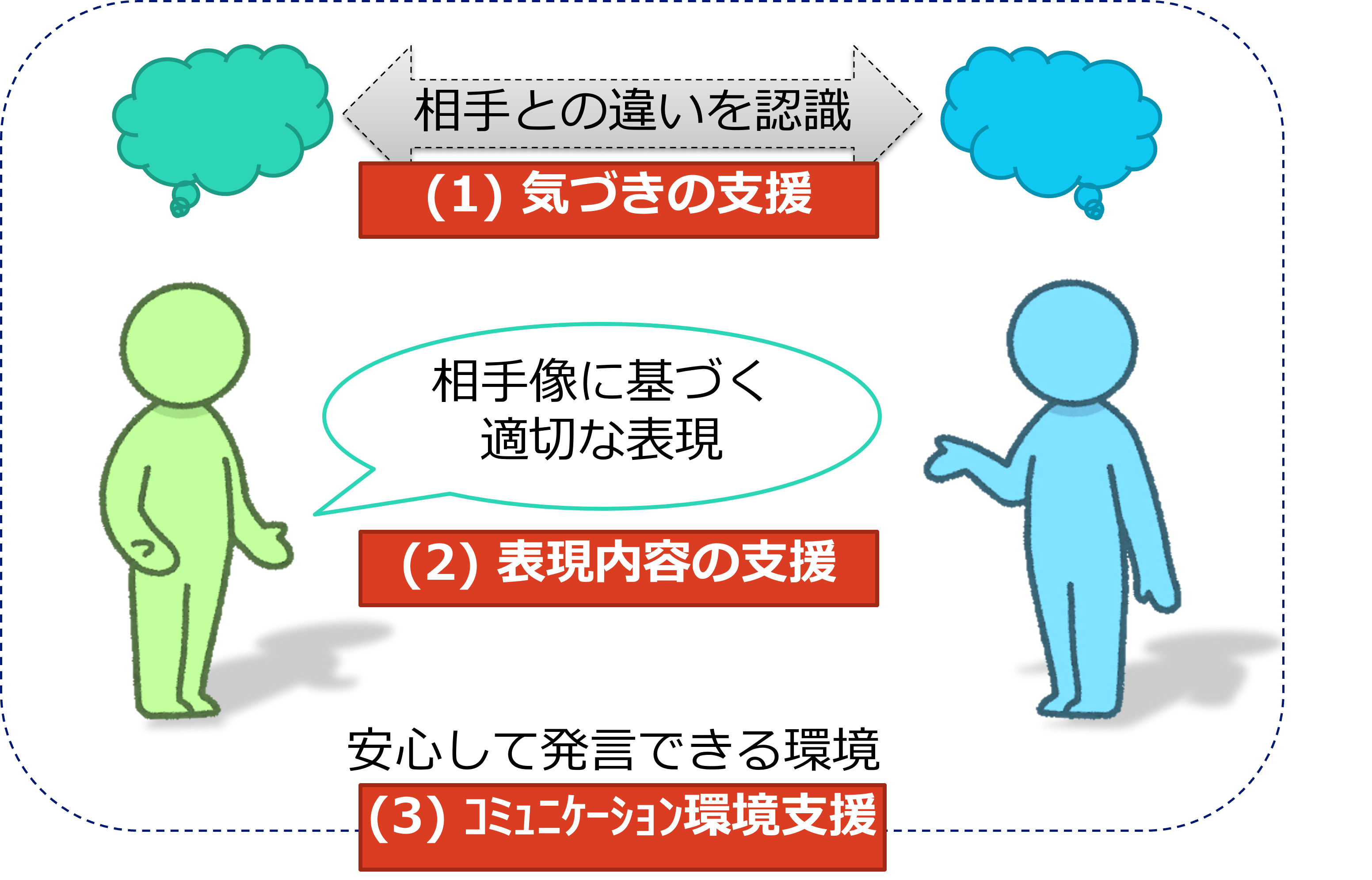

これまで見過ごされてきたマイノリティ(ニューロダイバーシティ(※))な視点や考え方まで含め、物事の感じ方/捉え方の違いに臆することなく発信・受容し、互いに尊重される世界(ビジョン)を目指し、オフィスの場においてチームメンバと通じ合いながらお互いを尊重し、誰もが能力を発揮して活躍できるDEIなオフィスの実現を目標としています。当該オフィスの実現に向けて、3つの観点でオフィスにおけるコミュニケーションの支援(図1)ができるように、関連技術の研究開発に取り組んでいます。

(1) 気づきの支援:自分の常識や思い込みに陥らず、相手との違いに気づきを与える

(2) 表現内容の支援:相手にとって伝わりやすい方法で、相手像に基づいて適切に表現を行って意思疎通ができるようにする

(3) コミュニケーション環境支援:置かれた場や状況に依存せず、気兼ねなく質問や意見を表明して、安心して発言できるコミュニケーションの環境を提供する

(※)ニューロダイバーシティ:発達障がいなどを、能力の優劣ではなく脳や神経の個性と捉え、人の多様性の一つとする考え方です。その中の一つである自閉スペクトラム症では、相手の表情やしぐさなどの意味を読み取るのが苦手なため、コミュニケーションを困難に感じることがあります。

図1:オフィスコミュニケーション共感ナビにおける3つの支援形態

取組み事例

違いによる齟齬(ミスコミュニケーション)が発生している代表的現場として、障がい者雇用の現場(NTTクラルティ株式会社(※))を対象に、現場が直接的に感じている課題そのものにアプローチし、現場と議論しながら、現場が望む手段で解決して、現場が使いたいものを実現していく活動を、NTTクラルティ社と共に連携して推進しています。

(※)NTTクラルティ株式会社:https://www.ntt-claruty.co.jp/

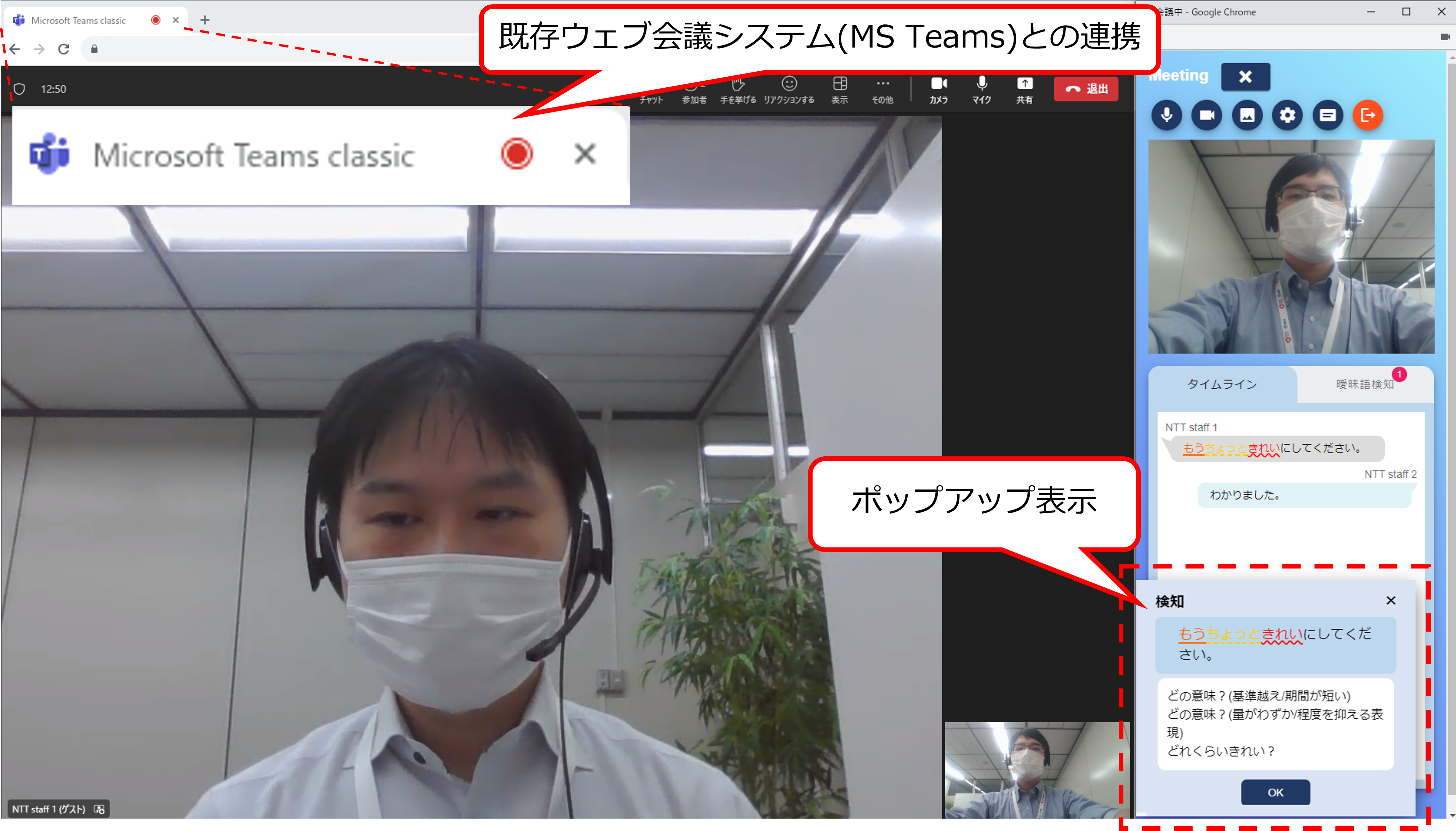

現場における特に大きな課題の一つに、曖昧な表現を使うことによる齟齬やすれ違いがあり、そのようなすれ違いが離職につながるメンタル不調(二次障がい)の発生原因になっています。まずは、気づきの支援の1つの実施形態として、この曖昧な表現を検知することでミスコミュニケーションに繋がる発言などについて気づきを与えることで、言い直しや補足を促すツールの研究開発を進めています。

具体的には、会議参加者の発言を音声認識して各単語や表現のリスク度を判定し、所定のリスクがあると判定された箇所をポップアップで表示して、発言者に曖昧な発言をしたことへの気付きを与え、言い直しや補足を促すきっかけを提供するウェブ会議向けのツール(図2)の開発です。本ツールの有効性を現場で使っていただきながら評価を行う実験も進めています。例えば、2023年度は多様な背景を持つ人たちのより多くの割合の方々にとって効果的な支援ができる様に、それぞれの人が使っているWeb会議システムと連携して本ツールを使えるようにするような改善を行いました。これは定型の人達だけでは気が付きにくい改善であり、今後とも現場との連携でより良いツールとしていきたいと考えています。

図2:気付きの支援を促す曖昧表現検知可能なウェブ会議ツール