1. ネットワークリソース管理技術のポイント

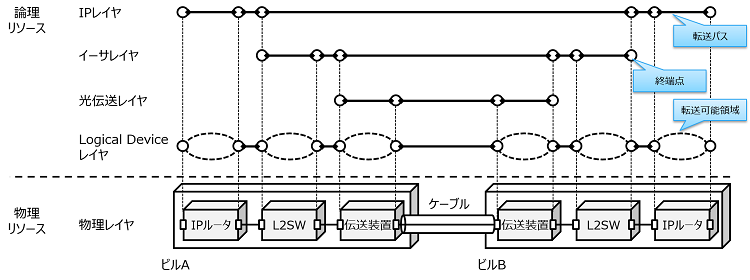

ネットワークリソース管理技術は、TM Forumで議論されている情報フレームワーク(SID: Shared Information / Data Model)で規定されたEntityを採用し、汎用的なデータ形式によるネットワーク情報の統一管理を実現しています。採用したのは、SIDの Logical Resource(論理リソース)のうち3種の代表的なEntity(Termination Point Encapsulation(TPE:情報転送の終端点)、Network Forwarding Domain(NFD:TPE間の接続関係を表し、各レイヤにおける情報転送が可能な領域)、Forwarding Relationship Encapsulation(FRE:NFD上に生成され、情報転送のパスの実体))です。これらの汎用的なEntityを組み合わせてマルチレイヤの通信プロトコルの管理に必要な管理情報を表現することが可能になります(図2)。また、物理リソースについても同様に、通信装置(PD:Physical Device)や光ファイバ(PL:Physical Link)、それらを収容する通信ビル(PS:Physical Structure)やケーブル(AGS:Aggregate Section)についても汎用的なEntityで表現します。

図2 ネットワークリソース管理技術のデータ形式

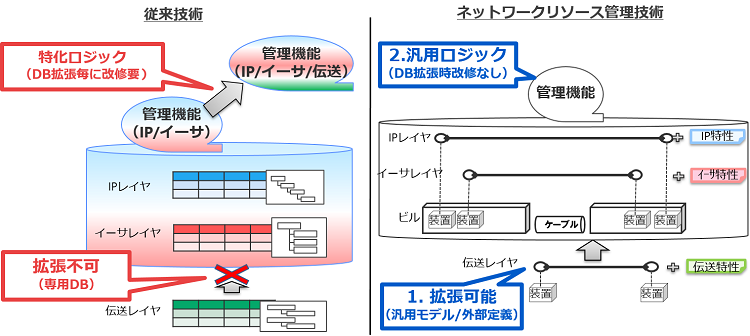

さらに、これらの汎用的なEntity情報を保持する際、通信技術毎に異なる情報を外部定義する機構を備えます。ネットワークを管理する従来のオペレーションシステムでは対象のネットワーク毎に管理すべき情報保持に特化したDBを持つため、管理対象ネットワークの追加や変更を行うためには、管理機能の追加を行う必要があります。ネットワークリソース管理技術では、汎用Entity情報に基づきネットワーク種別によらない汎用的なロジックとして管理機能を実装するため、ネットワーク種別の追加や変更の際にも管理機能の修正は不要となります。

図3 ネットワークリソース管理技術の特徴

図3は従来のオペレーションシステムとネットワークリソース管理技術による実現方法の比較です。一例として、IPネットワークとイーサネットワークを管理するケースを考えます。従来技術(図3左)では、IP+イーサネットワークに特化したDBを持ち、それらのネットワークに特化した管理機能を持ちます。この時、管理対象に伝送ネットワークを追加しようとした場合、伝送ネットワークを管理可能とするために、DBの変更や管理機能の改修を行う必要があります。一方、ネットワークリソース管理技術(図3右)では、汎用Entityで情報を保持し、ネットワーク種別ごとの特性を外部定義するため、伝送ネットワークを追加する際にも、その特性を追加することでデータの保持が可能であり、容易に拡張が可能です。同様に管理機能についても、汎用Entityに基づくロジックとなっており、伝送ネットワークの追加による機能変更は不要となります。

|

大規模災害時のサービス影響を瞬時に把握します |

TOP |

2. サービス影響把握技術のポイント |