書籍『ウェルビーイング・コンピテンシー』

はじめに

「ウェルビーイング・コンピテンシー 学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法」は、学びの現場にウェルビーイングをどう組み込むかを、理論と実践の両面からまとめた一冊です。対象は主に学校教育(小・中学校)ですが、高等教育や企業での人材育成に関わる人など、すべての学びの場にひらかれた内容になっています。 背景にあるのは、「お金やモノの豊かさだけでは、人の心の豊かさを支えきれない」時代認識です。人口減少・高齢化が進み、GDPなどの経済指標だけでは測りきれない価値が求められるなか、「人がどう在るか・どう感じて生きるか」を重視するウェルビーイングが教育の重要テーマとして浮かび上がっています。

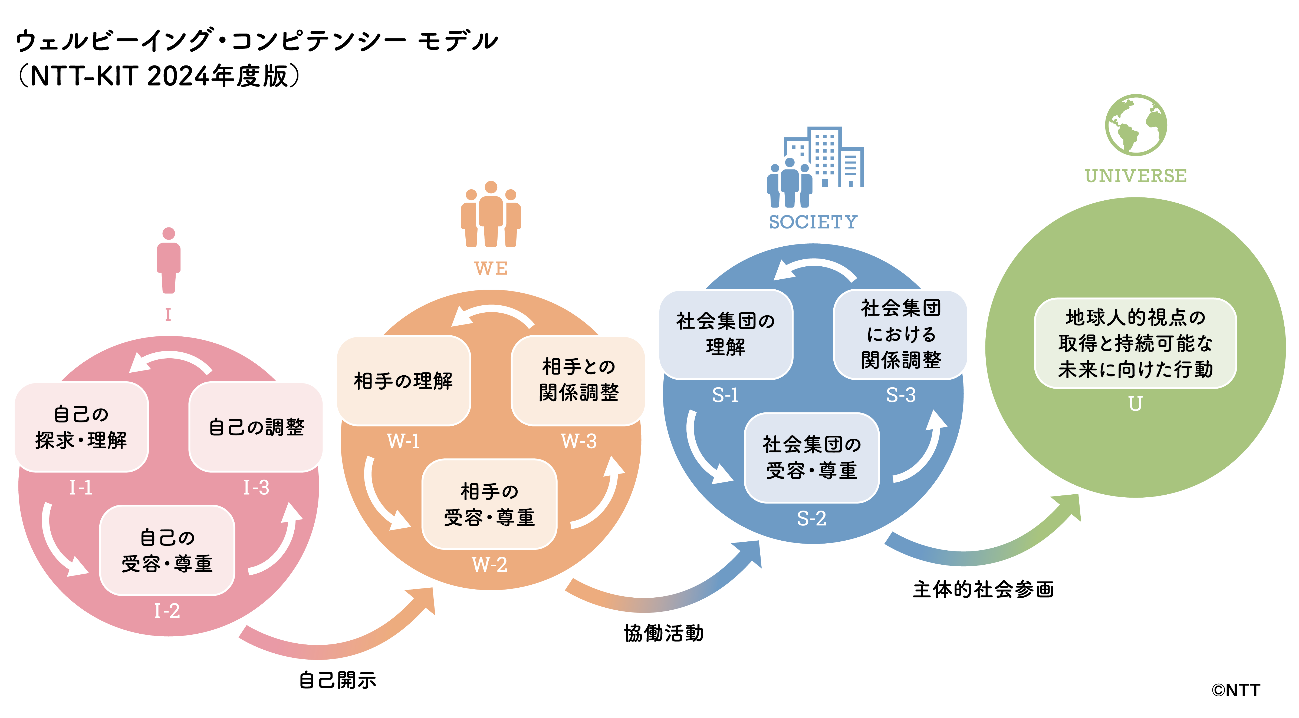

本書ではまず、ウェルビーイングの概念と国際動向、日本の教育政策とのつながりを整理したうえで、「多様な人々と共にウェルビーイングに生きるための実践的資質/能力」を ウェルビーイング・コンピテンシーと定義し、モデル化しています。I/WE/SOCIETYの視点と認知・感情・行動の3つの視点からなる9個のコンピテンシーと、UNIVERSEのコンピテンシーをあわせた計10個のコンピテンシーをウェルビーイング・コンピテンシーモデルとして示し、その把握を自ら把握し、行動の見通しを立て、振り返るためのウェルビーイング・コンピテンシーマトリクスを紹介しています。

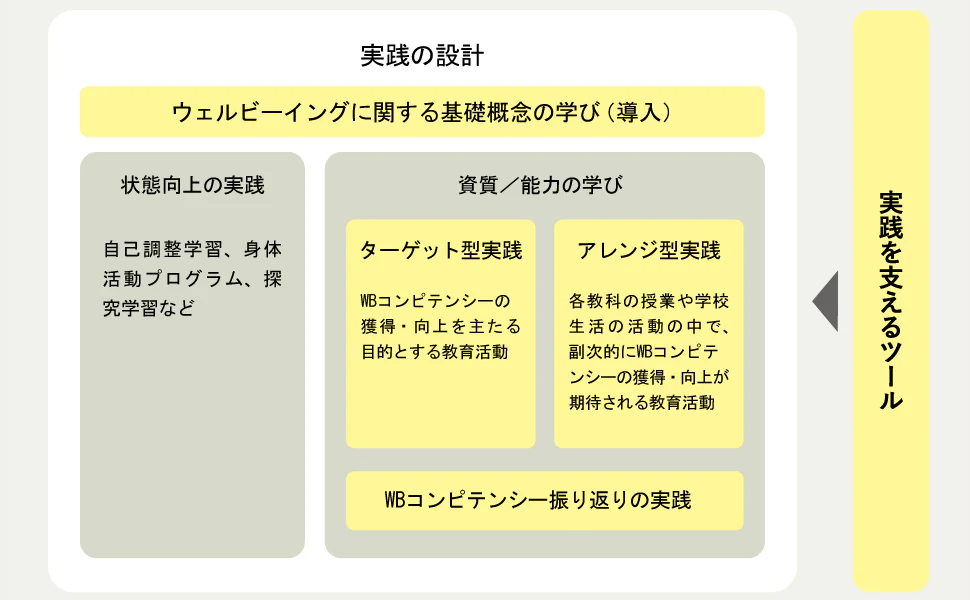

後半では、学校現場で実際に使える設計指針・授業案・年間カリキュラム例を提示しています。ターゲット型(特定のコンピテンシーを狙う学び)とアレンジ型(既存の授業をウェルビーイングの視点で再構成する学び)といった実践設計を提案し、ワークシートやカードなどのツールも具体的に紹介しています。教科や学年の枠を超えて、ウェルビーイングを“共通言語”としてカリキュラム全体を見直していくためのガイドブックのような構成になっています。

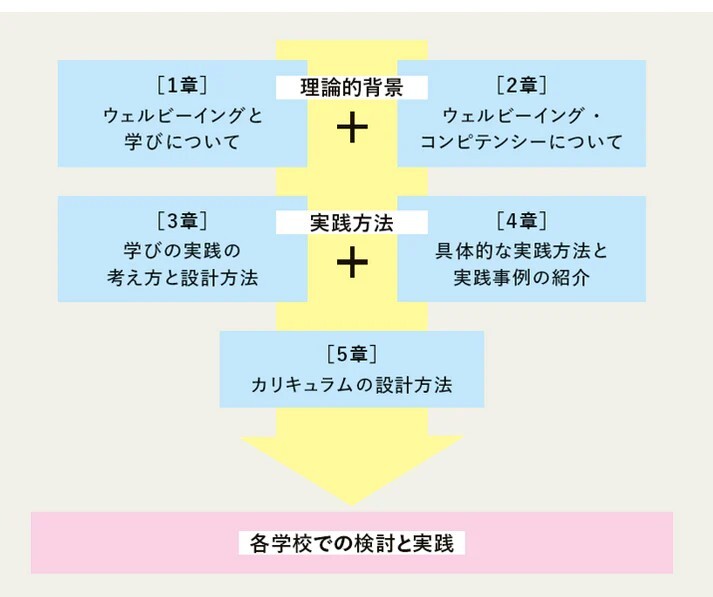

執筆にあたっては、教育・心理学・感覚体験デザインなど異なる領域での研究と実践を行き来しながら、「理論を基にした現場で活用できるモデル」と「現場に根差した実践」の両方をそろえることを意識して構成しています。本書は以下の図のような構成となっています。

目次は以下の通りです。

はじめに

第1章 ウェルビーイングと学び

第2章 ウェルビーイング・コンピテンシー

第3章 学校教育におけるウェルビーイングの学びの設計論

第4章 ウェルビーイングの学びの実践事例

第5章 ウェルビーイングの学びのカリキュラム設計

おわりに

第1章 ウェルビーイングと学び

ウェルビーイングがなぜ今、社会と教育でこれほど重視されるのかを、国際動向と日本の政策の両面から整理します。経済成長だけでは測れない豊かさへの転換、OECDのミッション再定義や「Learning Compass 2030」、日本の第4期教育振興基本計画などを手がかりに、「学びをウェルビーイングから捉え直す」という視点を提示。教科横断で使える“眼鏡”としてウェルビーイングを位置づける導入の章としています。

第2章 ウェルビーイング・コンピテンシー

ここでは、本書の核となる ウェルビーイング・コンピテンシー を定義し、その考え方を丁寧にほどきます。I/WE/SOCIETYの視点と認知・感情・行動の3つの視点からなる9個のコンピテンシーと、UNIVERSEのコンピテンシーをあわせた計10個のコンピテンシーをウェルビーイング・コンピテンシーモデルとして示し、さらにその10個について「態度・知識・技能」の三つから捉える30の基準項目として、ウェルビーイング・コンピテンシーマトリクスに整理しています。

第3章 学校教育におけるウェルビーイングの学びの設計論

第3章では、「では授業や学校づくりにどう落とし込むか?」に答えられるような形で執筆しています。学び手のウェルビーイング・コンピテンシーを育むうえで必要な環境づくりや授業デザインを、小中学校の具体的な場面を想定しながら解説。基礎概念の学び方、特定のコンピテンシーをねらうターゲット型と、既存の単元をウェルビーイング視点でアレンジするアレンジ型の使い分け、コンピテンシーの把握や振り返りに使えるツール、実践上の留意点まで、設計の“型”を示しています。

第4章 ウェルビーイングの学びの実践事例

ここでは、第3章の設計論を土台にした具体的な実践事例を紹介しています。特定のウェルビーイング・コンピテンシーに焦点を当てたターゲット型エクササイズから、総合的な学習や道徳科、部活動やプロジェクト学習などにウェルビーイングの視点を組み込んだアレンジ型の授業まで、多様な実践を収録。たとえば「わたしたちのウェルビーイングカード」を使い、地域の大人との対話から自分・他者・社会のウェルビーイングを考える活動など、時間配分や発問例、関連コンピテンシーが一覧できる形で提示しています。

第5章 ウェルビーイングの学びのカリキュラム設計

最後の章では、単発の授業に留まらず、1年間を通したカリキュラムとしてウェルビーイングの学びをどう位置づけるかを扱っています。ウェルビーイング・コンピテンシーを軸にした設計指針を示し、中学校での年間実践事例とともに、どの学期にどのコンピテンシーに重点を置くか、教科や行事とどう連動させるかを具体例とともに示しています。さらに、マトリクスや質問紙を使った定期的な把握や振り返りの方法も紹介し、学校ごとにカリキュラムをカスタマイズしていくための出発点となる章としています。

まとめ

本書を通して伝えたいのは、ウェルビーイングの学びは、「余裕のあるときに足すオプション」ではないということです。自分と他者、社会、そして地球全体のウェルビーイングを見通しながら周りの人と一緒に行動できる力、すなわちウェルビーイング・コンピテンシーを身に着けることは、不確実で複雑な社会を生きるわたしたちにとって不可欠となるでしょう。そしてそれを育む機会は、実は日常の中に多く存在しています。 もし手元の授業や学校経営、あるいは企業や地域での学びづくりに少しでも「これでいいのか」という引っかかりがあるなら、まずは気になる章だけでもページを開いてみてほしいと考えています。

書籍情報

書名:『ウェルビーイング・コンピテンシー 学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法』

著者:平 真由子、渡邊 淳司、横山 実紀

定価:2,299円(10%税込)

発行元:東洋館出版社

発行日:2025年9月10日(水)

単行本:208ページ

ISBN-10 : 4491057222

ISBN-13 : 978-4491057224

書籍URL :

https://www.toyokan.co.jp/products/5722

著者プロフィール

渡邊淳司 JUNJI WATANABE

NTT株式会社 社会情報研究所 Well-being研究プロジェクト/コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部感覚共鳴研究グループ 上席特別研究員。専門はウェルビーイングを創成する身体性に基づくコミュニケーション技術・方法論。博士(情報理工学)。ウェルビーイング学会理事。Well-being Technology展 実行委員長。著書に『情報を生み出す触覚の知性』(化学同人、毎日出版文化賞受賞)、『ウェルビーイングの設計論』(監修・共同翻訳、ビー・エヌ・エヌ)、『ウェルビーイングのつくりかた』(共著、ビー・エヌ・エヌ)、『わたしたちのウェルビーイングカード』(監修、NTT出版)など多数。

横山実紀 MIKI YOKOYAMA

NTT株式会社 社会情報研究所 Well-being研究プロジェクト/コミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部感覚共鳴研究グループ 研究員。専門は社会心理学。集団における人々が納得できる合意形成プロセスの設計·評価を研究。博士(人間科学)。2022年3月に北海道大学大学院文学院博士後期課程修了、同年4月から現職にて個人の集団の両方のウェルビーイングに関する研究に従事。

平 真由子 MAYUKO TAIRA

金沢工業大学教職課程 准教授。専門は教育心理学・スポーツ心理学。石川県の公立中学校で社会科教員として勤務し、特別活動主任、道徳教育推進教師、生徒指導主任などを歴任。日教弘教育賞個人部門最優秀賞受賞。教員を続けながら大学院で学び、2020年にスポーツメンタルトレーニング指導士資格を取得。小学生から日本代表選手・コーチまで、メンタル面のコーチングや支援を行う。道徳科教科書編集委員、日本道徳教育学会評議員。学校教育におけるウェルビーイングの実践と研究に取り組む。

関連URL

ウェルビーイング・コンピテンシー 学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法(東洋館出版社)

https://www.toyokan.co.jp/products/5722

学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法を解説した書籍『ウェルビーイング・コンピテンシー』を発行(NTT トピックス)

https://group.ntt/jp/topics/2025/10/07/well-being_competency.html

学びの現場にウェルビーイングを取り入れるための考え方と実践方法を解説した書籍『ウェルビーイング・コンピテンシー』を発行。NTTが金沢工業大学と(金沢工業大学 ニュース)

https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/1008_well-being_competency.html