感覚依存特性に基づく姿勢バランス練習のための感覚依存変化誘導技術【運動能力転写技術の一形態】

姿勢を保つ時に利用される3感覚の個人特性に合わせた姿勢バランス練習を実現

技術背景・課題

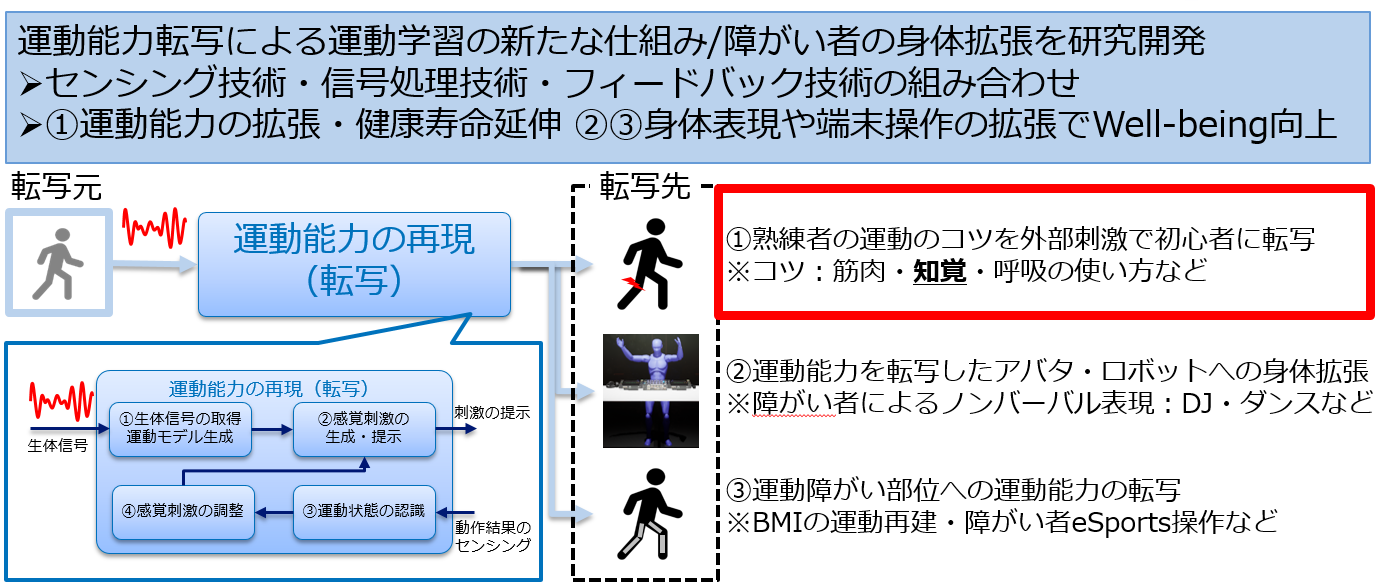

IOWNによって実現する新たなリモートワールドにおいては、ローカル体験を遠隔で再現するのみならず、それを超える新たなユーザ体験が創出される世界であると考えています。私たちは、身体運動を伴う教育・トレーニングを対象とし、これまで人と人がリアルで直接伝達・共有していた技能・身体技術を、時間と場所によらず伝達・共有できるようにすることで人間の能力拡張を可能とし、リモートワールドにおける新たなユーザ体験を創出することを目指しています。

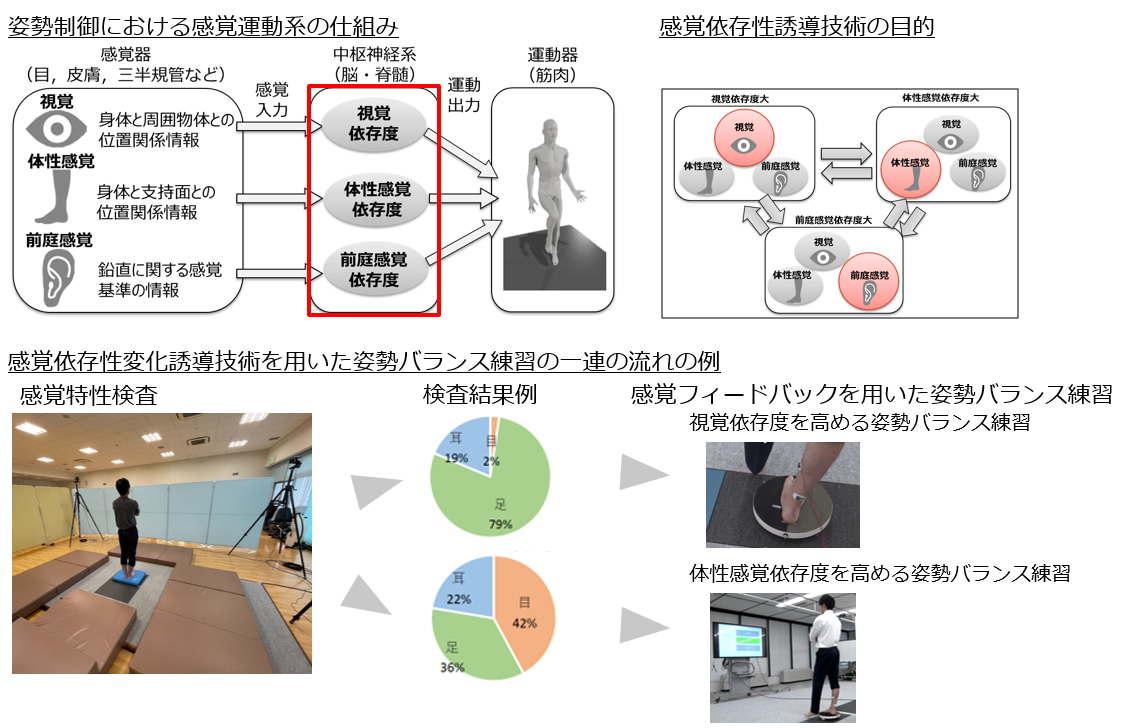

本技術は、普段の立位・歩行時にバランスをとっている時の3つの感覚の相対的な利用率が個々に偏ること(感覚依存性)に着目したものです。特定の感覚に偏って依存してしまうと、変化に対応できず、転倒などの大きな怪我につながるリスクがあります。例えば、視覚に偏って依存してしまうと、暗い場所などの視覚情報が少ない環境での転倒リスクが高まります。また、足の体性感覚に偏って依存してしまうと、軟らかい床面や雪面などの足元が不安定な環境での転倒リスクが高まります。姿勢バランス練習に関しては理学療法学分野で臨床研究が盛んである一方で、医工学的な感覚フィードバックなどを利用した学習支援は発展途上であり、技術開発も科学的な検証も加速させていく価値があります。

また、本技術は、様々なセンシング技術・信号処理技術・フィードバック技術を組み合わせた運動支援・身体拡張を研究開発している運動能力転写技術の一形態として研究開発を推進しています。(図1に運動能力転写技術全体と本技術の関係性を記載)。すでに紹介している筋協調運動を促す運動能力転写技術は筋肉の使い方に焦点を当てているのに対して、知覚の使い方に焦点を当てています。

技術の概要・特徴・内容

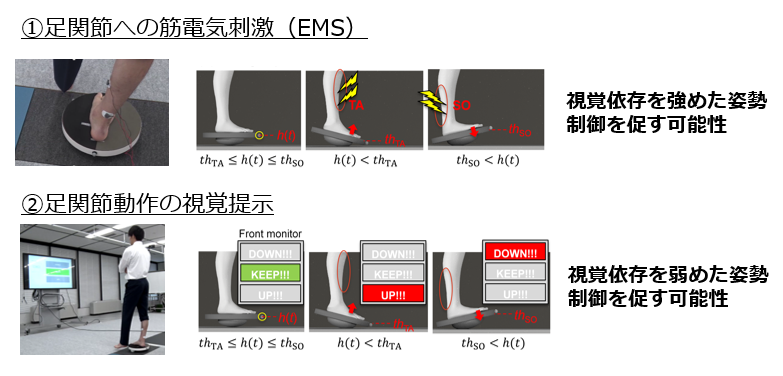

本稿では、不安定面(バランスボード)での立位の練習において、感覚依存変化の誘導を示唆する2つの技術を主に紹介します。1つ目は、電気刺激を足関節の筋肉に提示することで、バランスボードの揺れの低減に伴って視覚依存性を高めることを誘導する技術で、2つ目は、足関節動作の状態を前方のモニタから視覚的に提示することで、バランスボードの揺れの低減に伴って体性感覚への依存性を高めることを誘導する技術です。

技術目標・成果・効果

健康寿命延伸の取り組みの一つとして、生涯自立して立位・歩行ができる世界の実現に向けて、加齢や障がいなどの身体変化や足元の不安定さや視界の変化といった周辺の環境変化に応じて姿勢バランスをとっている時に利用される3つの感覚の相対的な利用率を適切に変化できる身体の使い方を身につけることを目標としています。目標実現に向けて、普段使い慣れていない感覚を用いた姿勢バランスを体験させることが効果的であると考えました。なぜならば、普段使い慣れていない感覚が知覚しづらいために、どのように姿勢バランスを体現してよいかわからないためです。そこで、姿勢バランスをとっている時の個々の感覚依存性を解析し、解析結果に基づいて、異なるパターンの感覚依存性に誘導する技術(感覚依存変化誘導技術)を用いた姿勢バランス練習を実現します(図2)。

本稿では、不安定面(バランスボード)での立位の練習において、感覚依存変化の誘導を示唆する2つの技術(図3)について紹介します。1つ目は、電気刺激を足関節の筋肉に提示することで、バランスボードの揺れの低減に伴って視覚依存性を高めることを誘導する技術です。具体的には、バランスボードのリアルタイムの揺れ情報に基づき、ボードが前方に傾くとすねの周りの筋肉に電気刺激を提示し、後方に傾くとふくらはぎの筋肉に電気刺激を提示します。電気刺激によって対象の筋肉が不随意的に収縮することで、ボードが水平になるように足首の動作がアシストされます。足関節動作のアシストにより、足元以外の他の感覚に頼った姿勢制御に注意を向けることを促し、結果として視覚情報に頼ることを誘導します。特に視覚や聴覚への感覚フィードバックによる検証報告がある中で、電気刺激を用いた稀有な事例になります。2つ目は、足関節動作の状態を前方のモニタから視覚的に提示することで、バランスボードの揺れの低減に伴って体性感覚への依存性を高めることを誘導する技術です。具体的には、バランスボードのリアルタイムの揺れ情報に基づき、ボードが前方または後方に傾くと、前方のモニタ上でボードを水平に戻すことを教示します。視覚的な教示によって、ユーザはボードを水平に戻すために足首の動作に注意を向けることを促し、結果として足の体性感覚情報に頼ることを誘導します。

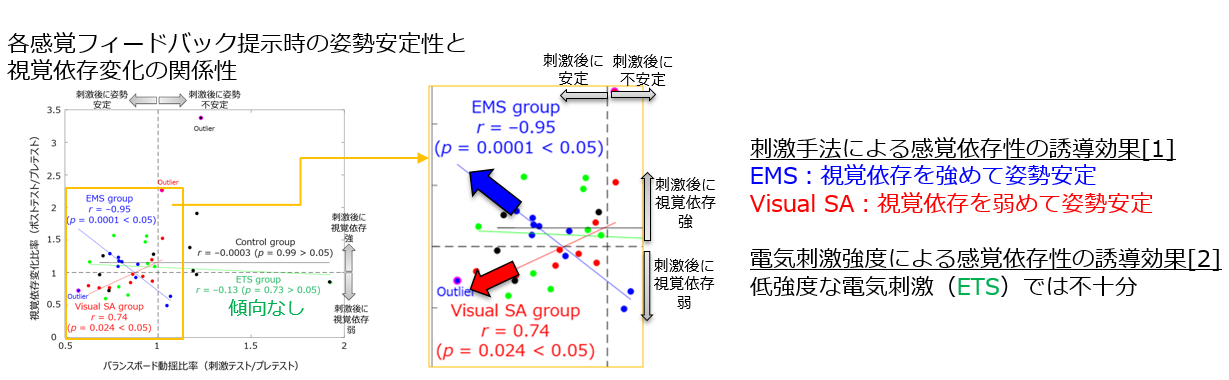

図4にこれらの小規模被験者を対象とした基礎検証結果を示します。この図は、筋収縮を伴う電気刺激フィードバックを提示した10名、筋収縮を伴わない低強度の電気刺激フィードバックを提示した10名、および視覚フィードバックを提示した10名における視覚依存変化とバランスボード動揺比の関係を示しおり、横軸がフィードバック提示によるボードの揺れの変化(1よりチ小さい値はフィードバックによってボードの揺れが低減、つまりバランスが安定している)、縦軸が視覚依存性の変化を表し、ボードの揺れの低減に伴い視覚への依存がどう変化したかを可視化しています。同図より、筋収縮を伴う電気刺激フィードバックにおいて、ボードの揺れの低減に伴い視覚依存性が高まる傾向を示す一方、筋収縮を伴わない電気刺激フィードバックにおいてはその傾向はみられず、視覚フィードバックにおいては、ボードの揺れの低減に伴い視覚依存性が低くなる傾向を示しました。本結果は、筋収縮を伴う強度の電気刺激提示は視覚依存性を高める誘導効果を示唆する一方、視覚提示はその逆の誘導効果を示唆しており、それぞれのフィードバック方法によって誘導される感覚依存変化の違いを示した初めての知見となります。さらには、個人が元々使えていない感覚の依存性を高めることに有効であることも分かっています。したがって、個人の感覚依存性の特性に応じたフィードバック方法の選定によって、普段使用していない感覚特性に誘導する姿勢バランス練習が実現できると考えています。

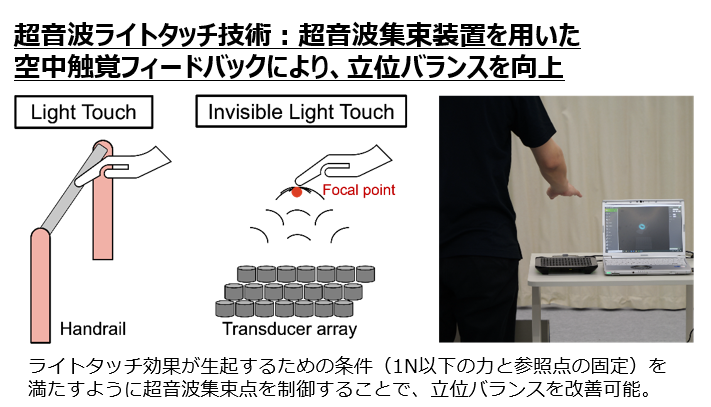

現在も、感覚依存変化誘導技術の種類を広げる試みをしています。例えば、医工学分野で精通しているライトタッチ効果(1N以下の力で手すりなどの固定物に軽く触れた状態が維持されると姿勢が安定する効果)に着目し、超音波を用いることで、非接触でライトタッチが維持される環境を構築し、姿勢を安定させる技術を実現しました(図5)。今後は、このような触覚技術だけでなく視覚・聴覚も含めた様々な感覚フィードバックにより姿勢の安定化を促す技術を研究開発し、各技術の感覚依存変化への影響を検証していく予定です。

想定される適用分野・PoC

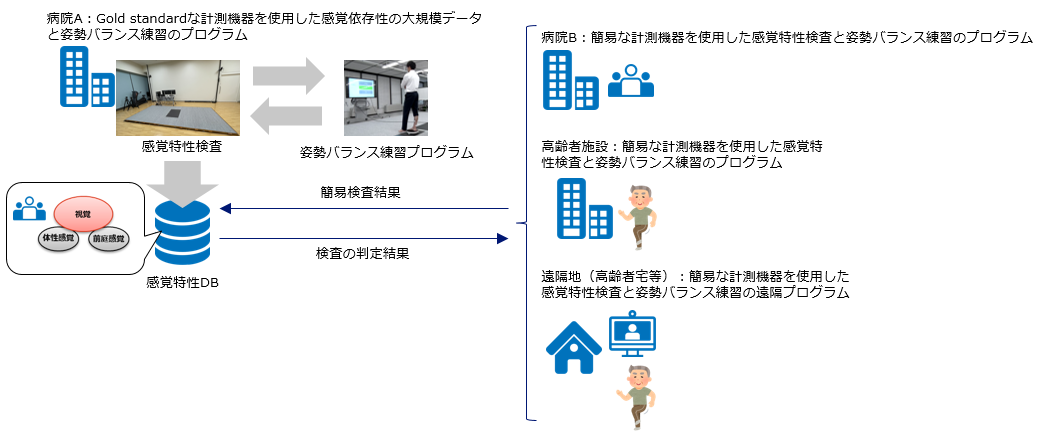

本技術によって、加齢や障がいなどの身体変化や足元の不安定さや視界の変化といった周辺の環境変化に合わせて、姿勢バランスに関連する3感覚の感覚依存変化を調節することを意識できるようになり、結果として転倒による怪我のリスクを抑えることを期待できるため、姿勢バランス練習への適用が考えられます。本技術を活用した姿勢バランス練習は、個々の感覚特性の評価から評価結果に応じた感覚フィードバック練習方法の選定、それを用いた姿勢バランス練習の実践と効果の確認といった、評価から練習までを個人最適化した一連のプログラムとして設計も可能なため、病院などのオプション検査やスポーツジム・高齢者リハビリ施設での姿勢バランス練習などへの応用が想定され、将来的には遠隔モニタリングによる遠隔検査への応用も期待されます(図6)。

今後の展望

ビジョンの実現に向けて、研究を発展させるための4つの取り組みで加速していきます。1つは、感覚フィードバックによる感覚依存変化誘導技術は使い慣れていない感覚を誘導することに効果的であることを考慮し、個々の感覚依存性に関する大規模な調査を実施し、感覚依存パターンの種類を把握することです。現在、NTT東日本伊豆病院との共同実験の中で、人間ドックのオプション検査と位置付けて、人間ドック受診者を対象に、感覚特性検査を実施しています。すでに100名規模の感覚特性の検査結果を用いた解析を実施しており、EMBC2025にて公開予定です。さらに3月末時点では200名を超える検査数を達成しています。しかし、人間ドックの受診者は40~50代が多く、高齢者や若者を対象とした検証には、実践の場を拡張していく必要があります。2つ目は、感覚依存変化誘導技術のバリエーションを広げ、各技術が感覚依存変化に与える影響を調査していくことです。現在、紹介した技術に加え、姿勢バランスを向上させる感覚フィードバック技術も進めており、さらには、視覚・聴覚による外部フィードバックを研究開発している研究機関との連携も図っています。3つ目としては、現在は、姿勢の評価を医療機器認定された装置をもとに厳密に評価をしておりますが、多様な環境での利用を想定した場合は、簡易的な評価装置も必要となります。4つ目は、サービス提供を意識した検査のPoCを可視化していくことです。病院での検査を想定するケースや遠隔モニタリングを想定するケースが考えられます。