光波長パス伝送モード自動最適化技術(AOPP:Automatic Optical Path Provisioning)

データセンタエクスチェンジの実現に向けAPNを活用した光波長パス設定技術を確立し実証

技術背景・課題

AIを活用したサービスの普及に伴い、データセンタ需要が急増しています。また、光伝送の分野では、デジタルコヒーレント技術やシリコンフォトニクス技術などの技術革新を背景にDWDMトランシーバの大容量化・小型化・省電力化が急速に進んでいます。この潮流は、コヒーレントDSPとシリコンフォトニクスが一つのパッケージに実装されたCoherent co-packaged device等の光電融合技術によってさらに加速すると考えられ、DWDMトランシーバを用いた莫大な数の光波長パスを設定するための自動設計・設定技術が求められています。

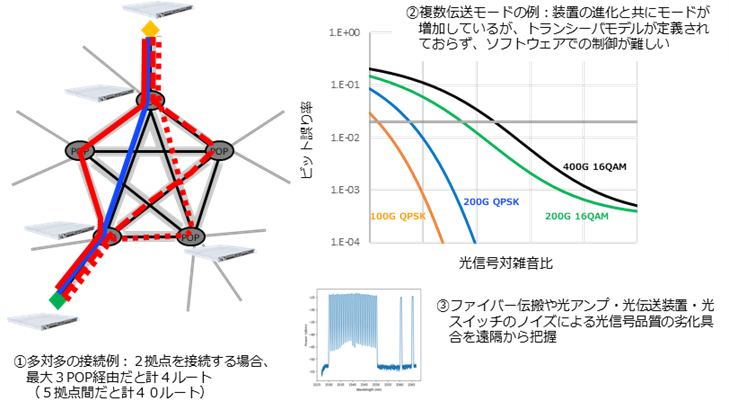

一方、コンピューティングリソースを収容するデータセンタの建設・運用の分野においても、これまで都市部に集中していたデータセンタに対し、電力やインフラスペースが豊富で災害リスクを分散できる郊外への移転が進んでおり、遠隔地を高速・低遅延に接続する光波長パスの必要性が高まっています。IOWN Global Forumでは、都市部に分散している多数のデータセンタ間を光ファイバーで直接接続するデータセンタエクスチェンジ (DCX) のサービスの実現に向けた議論がなされていますが、DCXは従来のデータセンタ間通信 (DCI)とは異なり、ユーザアクセス区間・キャリア区間にまたがって複数ベンダの装置を制御し、リンクの光信号品質に適した様々な伝送モードでオンデマンドに光波長パスを設定する必要があるため、実現には以下の3つの課題を解決する必要があります。

- 従来のDCI は一対一のシンプルなトポロジーで構成されており、多対多へ規模拡張をするためには、短時間で効率よくエンド・ツー・エンド光パスを設計可能な新しい手法が必要です。

- これまでは単一ベンダ・単一伝送モードで装置を構成するのが一般的であり、様々なユーザ間での接続を可能にするためには、複数ベンダ・複数伝送モードでのトランシーバモデル定義や相互接続を可能とする仕組み・手法が必要です。

- オンデマンドにエンド・ツー・エンドの光波長パス接続を提供するには、ファイバー伝搬や光アンプ・光伝送装置・光スイッチのノイズによる光信号品質の劣化を遠隔から短時間で算出し、装置に設定する必要があります。

技術の概要・特徴・内容

「光波長パス伝送モード自動最適化技術(AOPP)」は大きく3つの特徴があります。

- トリノ工科大学が提案したガウシアンノイズモデルのコンセプトを応用することで、複数のユーザアクセス区間・キャリア区間にまたがる場合を含む、多対多のDCIに適用可能な光信号品質の計算アルゴリズム[1]を確立しました。

- 多種多様なWDMトランシーバ・伝送モードを利用した場合でも、ユーザ拠点端末と通信事業者機器が連携・協調するアーキテクチャ及びコントロールプレーンのプロトコルを考案しました[2]。

- 最小限のプローブ光を通すだけで、システムの光信号品質の劣化を精度よく推定する方法を確立し、ユーザ拠点にあるAPN-Tに対してキャリアコントローラから遠隔制御するための仕組みを考案・実装しました[3]。

技術目標・成果・効果

「光波長パス伝送モード自動最適化技術(AOPP)」は大きく3つの特徴があります。

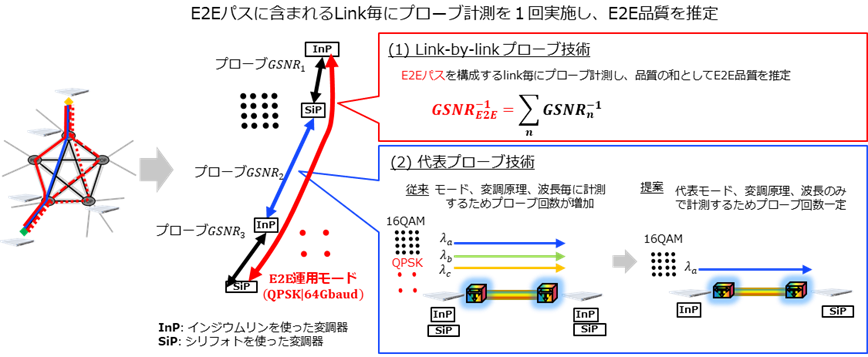

(1) ビット誤り率による信号品質推定

DWDMトランシーバは光学部品と信号処理を行なう電子回路で構成されており、複雑な動作をするため、ビット誤り率と信号品質の関係は不明でしたが、これをモデル化する技術を確立[4,5,6]し、ビット誤り率から信号品質を算出(プローブ計測)することが可能となりました。また、従来手法は候補となる全ての経路と波長でプローブ計測するため、プローブ回数が多く、パス設計時間の短縮が難しかったのですが、Link毎に代表的なモード・波長によるプローブ計測を1回実施するだけで高精度にE2E光波長パスを設計する技術を確立しました。ポイントは以下の2点です。

- Link-by-link プローブ技術: Link-by-linkに品質を測定し、その和を取ることでE2Eの品質を推定

- 代表プローブ技術: モード、変調器原理、波長が違っても精度よく品質を推定、最適モード選択可能に

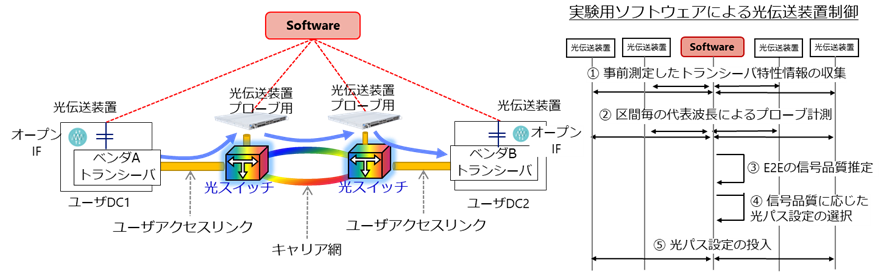

(2) 光波長パスを自動設定する実験用ソフトウェアを実装

光伝送装置を制御して、事前測定したトランシーバ特性情報の収集、Link毎の代表モード・波長によるプローブ計測、光パスの品質推定、光パス設定の選択・投入を自動で実行します。光伝送装置側には、ベンダ差異を吸収するオープンインターフェースであるTIP Transponder Abstraction Interface (TAI)[7]を活用し、異ベンダトランシーバを共通インターフェースで制御して、異ベンダのトランシーバ間に光波長パスを確立できるようにしました。

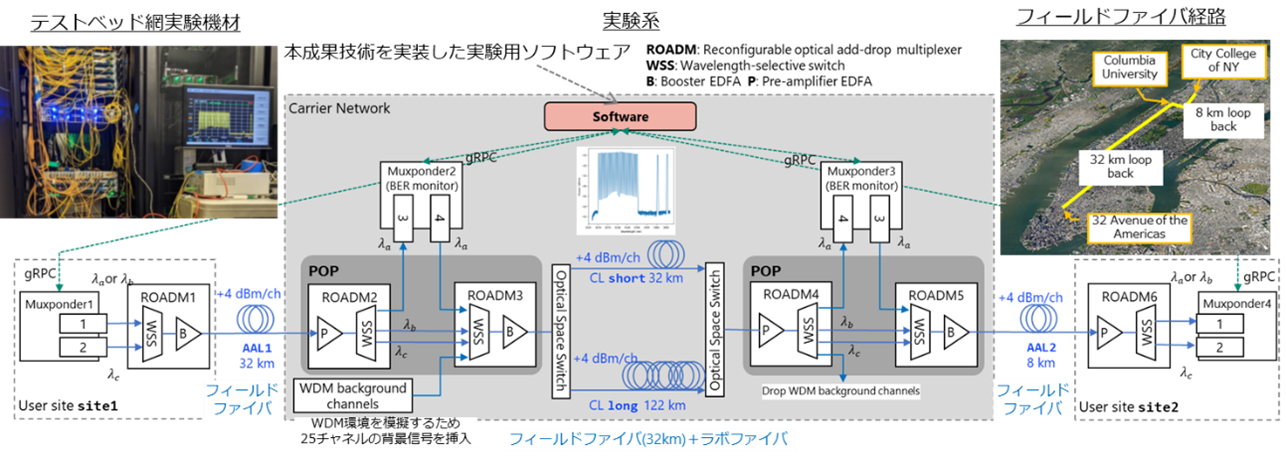

(3) フィールド実証

NTTとNECは、トリノ工科大学・コロンビア大学・デューク大学・ダブリン大学の協力のもと、米国NSF出資によるニューヨークの学術テストベッド網(COSMOS)にて、成果技術を実装した実験用ソフトウェアを用いた光波長パスの自動設定に関する実験を実施し、光パス設定完了までの時間や品質推定精度を評価しました。その結果、世界で最も密集度の高い都市部(地下鉄などの外的ノイズ)で試験を実施したにも関わらず、エンド・ツー・エンド信号品質推定とパス設定が数分で完了することを初めて原理実証し、本手法が実際の環境でも有効に機能できることを確認しました。本開発実証結果に関しては、2023年9月にスコットランドで開催された光通信技術に関するヨーロッパ最大の国際会議(49th European Conference on Optical Communications(ECOC))で報告しBest Paperに選出されました。

想定される適用分野・PoC

本技術によるオンデマンド光パスを用いて、例えばIOWN Global Forumにて盛んに議論されている放送事業者向けの遠隔メディアプロダクション、金融業界向けサービスインフラ等のユースケースを実現可能です。

今後の展望

今後は、ダブリン大学・デューク大学が推進する転送学習を使った光アンプ特性推定などの新規機能との連携や、トリノ工科大学の推進しているオープンな伝送設計ツール「GNPy」との連携などを推進し、光伝送におけるデジタルツイン運用実現を目指してさらなる性能向上及び標準化活動を推進します。