2025/05/21

量子ビットを高次元化した「量子ディット」により光量子操作の理論限界を突破

~高速長距離量子通信の早期実現に新たな道筋~

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)は、量子ビットを高次元化した「量子ディット」を用いた新たな光量子操作を提案し、その量子操作の成功率が従来の理論限界を大きく上回ることを示しました。光を用いた量子ビットは、光速で移動するといった特徴から、量子計算や量子通信に象徴される量子情報技術の実現において非常に重要な役割を担っています。しかし、そのような光量子情報技術の実現に不可欠な量子操作である「融合ゲート」の成功率は、最大でも50%に留まってしまうという課題が存在しました[1]。本研究では、一般的に用いられる0と1の二値の重ね合わせ状態をとる量子ビットではなく、3つ以上の値の重ね合わせ状態をとる量子ディットを利用することで、従来の理論限界を超える高い成功率をもつ融合ゲートが実現可能なことを理論的に示しました。また、その応用例として、新たな長距離量子通信方式を提案し、従来手法よりも一桁程度の大容量化が可能であることを数値的に示しました。今回提案した光量子操作は、従来と同等の実験技術で実現可能なものであり、高速な長距離量子通信の早期実現につながる成果といえます。

本成果は、2025年5月20日にPhysical Review Lettersに掲載されました。

発表のポイント

- 光を用いた量子情報処理では、実装に不可欠な「融合ゲート」と呼ばれる操作が50%でしか成功しないことが応用上の大きな障壁となっていました。

- 本研究では、0と1の二値からなる量子ビットの代わりに、より多くの値をとる「量子ディット」を用いることで、融合ゲートの成功率が大幅に改善できることを理論的に発見しました。

- このゲートの応用例として新たな長距離量子通信方式を提案し、従来方式よりも一桁程度の大容量化が可能であることを数値的に示しました。

背景

現代の情報社会において、光は欠かせない存在です。それと同様に、量子計算や量子通信といった量子技術においても、光は欠かせない存在であると考えられています。光を用いた量子情報処理の代表的な実装方法として、光の最小単位である光子※1を利用したものがあります。そこでは、例えば「パルス状の単一光子がどのタイミングで送られてくるか」で量子的な情報を表現します。最も一般的に用いられる方法は、2つのタイミングの重ね合わせ状態※2を考えることで、単一光子を量子ビットとして利用するものです(図1左)。一方で、3つ以上のタイミングを考え、単一光子をそれらの重ね合わせ状態として利用することで、より多くの量子的な情報を一度に送ることも考えられます(図1右)。このような3つ以上の値の重ね合わせ状態をとるものは量子ディットと呼ばれており、何通りの値を取るかが量子状態の次元に対応しているため、量子ディットは量子ビットを高次元化したものに対応しています。

光子からなる量子ビット(あるいは量子ディット)による量子情報処理においては、「融合ゲート※」と呼ばれる、独立に準備された量子ビットを"つなげる"役割を持つ量子操作が非常に重要となります。しかし、通常の融合ゲートでは、理論的にも最大で50%の成功率でしか機能しないという限界が存在し[1]、このことが量子計算や長距離量子通信※4などの大規模な量子情報処理の実現における大きな障壁となっていました。また、量子ビットの代わりに量子ディットを使ったとしても、これまで知られていた方法ではその成功率がさらに大きく下がってしまうという状況でした。

研究の成果

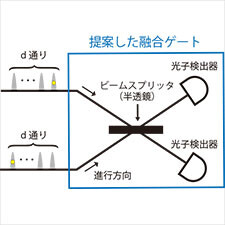

本研究では、量子ディットに対する新たな融合ゲートを提案し、その成功率が50%を上回ることを理論的に示しました。この融合ゲートは、通常の融合ゲートで用いられる技術と同等の技術を用いて実現できる(図2)にも関わらず、成功率が量子ディットの次元(つまり、光子を送るタイミングの数)に応じて大きく向上します。また、この融合ゲートの具体的な応用例として新たな長距離量子通信方式を提案し、従来方式と比べて一桁程度の大容量化が可能なことを数値的に示しました。

技術のポイント

本研究で高い成功率が得られた理由は、異なる次元間での量子操作を考えたことにあります。従来方式では、量子ビットから量子ビットへの量子操作(あるいは、量子ディットから量子ディットへの量子操作)を考えていました(図3左)。それに対し本研究では、量子ディットから量子ビットへの量子操作を考えています(図3右)。入力される量子ディットには元々3つ以上の値(=光子が存在しうるタイミング)が存在したのに対し、出力される量子ビットは値を2つしかもたないため、どの2つの値を用いて量子ビットとするかによって、様々なパターンを考えることができます。このパターン数の増加により成功とみなせる事象の数が増えることで、量子ディットの次元に応じた成功率の向上を得ることが可能となりました。これは、「一度に送れる量子的な情報の量が増える」という典型的な量子ディットの利点とは異なる、新たな量子ディットの応用例となっています。

応用例:長距離量子通信の大容量化

長距離量子通信を実現する代表的な方法として、送受信者間に設置された中継地点を利用する「量子中継」があります。量子中継では、まず中継地点間で(短距離の)量子通信を行うことで、量子力学的な相関である「量子もつれ※5」を共有します。その後、各中継地点間で共有された量子もつれを融合ゲートによって"つなげる"ことで、送受信者を結ぶ量子もつれとし、これを利用することで送受信者間の量子通信を実現します。この方法で量子通信を実行するには全ての中継地点で融合ゲートが成功する必要があり、一度でも失敗するとやり直しとなってしまいます。そのため、この量子通信の効率を表す「量子通信容量」(単位時間当たりに送受信者間で共有できる平均的な量子もつれの量)は、主に融合ゲートの成功率によって決まることになります。今回、従来の融合ゲートの代わりに今回提案した融合ゲートが利用できるような量子中継方式を新たに設計することで、量子通信容量が一桁程度向上できることを示しました(図4)。また、今回提案した量子中継方式は量子メモリ※6を用いる方式となっており、その他の方式と比較すると、早期実現が期待できる方式となっています(図5)。

今後の展開

今回新たに提案した融合ゲートを基本的な量子操作として利用することで、様々な光量子情報処理の性能を飛躍的に向上できる可能性があります。特に、今回具体的な応用例として提案した量子通信方式では、従来方式の課題であった通信速度が一桁程度向上しました。これは、国家間や大陸間といった長距離での量子通信の早期実現につながる成果です。現在、量子コンピュータの研究開発が世界的に行われており、従来の暗号方式が安全でなくなる危険性があります。そのため、量子コンピュータによる攻撃に対しても安全な通信を提供可能な、量子通信の早期実現が社会的重要課題のひとつとなっています。

論文情報

掲載誌: Physical Review Letters(オンライン版:5月20日)

論文タイトル: "Linear-optical fusion boosted by high-dimensional entanglement""

著者: Tomohiro Yamazaki and Koji Azuma

参考文献

- J. Calsamiglia and N. Lütkenhaus, Maximum efficiency of a linear-optical Bell-state analyzer, Appl. Phys. B 72, 67 (2001)

- L. M. Duan, M. D. Lukin, J. I. Cirac, and P. Zoller, Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics, Nature 414, 413 (2001)

- L. Jiang, J.M. Taylor, K. Nemoto, W. J. Munro, R. Van Meter, and M. D. Lukin, Quantum repeater with encoding, Phys. Rev. A 79, 032325 (2009)

- K. Azuma, K. Tamaki, and H.-K. Lo, All-photonic quantum repeaters, Nat. Commun. 6, 6787 (2015)

用語解説

- ※1 ... 光子

- 例えば水の最小単位は水分子(H2O)ですが、光にも最小単位が存在し、光子と呼ばれています。太陽光やレーザー光などの光も全て光子の集合体ですが、ここでは光子一つだけからなる特殊な光(=単一光子)を考えています。

- ※2 ... 重ねあわせ状態

- 量子力学における重ね合わせ状態は、物体が同時に複数の状態を取る(ように思える)不思議な現象のことです。例えば、窓ガラスに光を当てることを考えてみます。窓ガラスは大部分の光を透過させますが、一部の光は反射してきます。では、窓ガラスに当てる光を単一光子にするとどうなるでしょうか。単一光子の場合には、一部は透過し、一部は反射する、というようにさらに分割することは出来ません。その代わりに、このときの光子の状態は、透過した場合と反射した場合の重ね合わせ状態になっています。

- ※3 ... 融合ゲート

- 多くの量子情報処理では、量子もつれ(※5)を多数の量子ビット間に生じさせる必要があります。しかし単一光子を用いる場合には、量子もつれ操作が確率的にしか動作しないことから、一度に多数の量子ビット間に量子もつれを生じさせることは容易ではありません。そのため、量子もつれ状態にある少数の量子ビットをいくつか準備して、それらを"つなげる"ことで多数の量子ビット間に量子もつれを生じさせる、という方法がよく用いられます。このときに、"つなげる"操作を担うのが融合ゲートと呼ばれる量子操作です。

- ※4 ... 長距離量子通信

- 通常の通信はビットを送受信するのに対し、量子通信では量子ビットを送受信します。通信の長距離化における問題は、通信距離が長くなればなるほど光信号の強度が指数的に弱くなることです。通常の通信では、中継地点で光信号の増幅を行うことで対処できますが、量子通信では単純な光信号の増幅は出来ないという性質があるため、より複雑な方法で長距離化を行う必要があります。このことから、長距離間の量子通信は、短距離間(およそ数百km以下)のものと比べて、より高度な技術が必要となります。

- ※5 ... 量子もつれ

- 量子もつれは状態間の量子力学的な相関を表す概念で、様々な量子情報処理の実現で必要となる一種の資源と考えられるものです。例えば、2つの量子ビットがそれぞれ0か1のいずれかの値をとるという場合を考えます。もし、一方が0ならもう一方も0、一方が1ならもう一方も1というように、片方の状態によってもう一方の状態が(ある程度)決まる場合には、これらの量子ビットの状態間には相関があるということになります。このような状態間の相関は、通常の統計的な相関によって説明できる場合もありますが、量子力学的な相関を利用することである意味で統計的な相関よりも強い相関が作れることが知られています。

- ※6 ... 量子メモリ

- 量子ビットを一定時間保存し、また取り出せるようなものを量子メモリと呼んでいます。特に量子中継などの応用では、単一光子を効率良く保存できる量子メモリが必要となります。

- ※7 ... 全光量子中継方式

- 報道発表「定説を覆し、長距離量子通信に必要な「量子中継」の全光化手法を確立 ~全光ネットワークに「量子インターネット」としての新たな未来像~」 https://group.ntt/jp/newsrelease/2015/04/15/150415a.html