2. 本技術による制御効果

【例1】 混雑したチャネルの回避

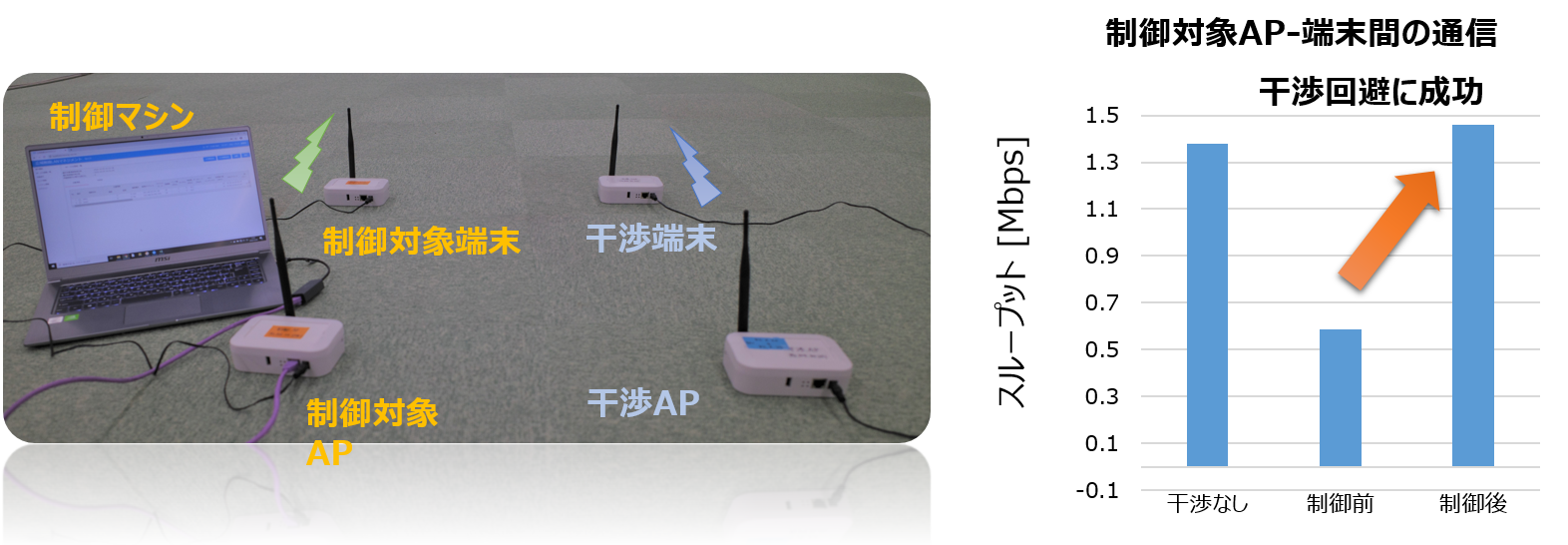

11ahは形成するエリア範囲が広いため、互いに干渉する端末も多くなることが想定されます。 11ahをはじめとする無線LANはお互いに無線フレームを衝突させないように時間を棲み分けながら通信していますが、その分、干渉端末が多くなると自分が送信できる時間が減ってしまいます。そのため、干渉する端末が少ない周波数チャネルが存在する場合は、そちらに移ることでスループットの低下を抑えることが可能になります。 特にIoTシステムでは、端末からの送信が多くなるため、端末が受ける干渉を回避することが重要です。 図6の写真は実験風景です。本技術のソフトウェアを導入したパソコンに、制御対象のアクセスポイントを接続しています。そのアクセスポイントと接続している端末が通信を行います。横に同じ周波数チャネルで通信する干渉アクセスポイントと端末があります。互いに干渉する場合、何も干渉がないときと比べてスループットは半減してしまいます。 制御の結果、端末が干渉している周波数チャネルを回避するように制御するため、最大スループットを回復させることが可能です。

図6 チャネル制御の例

【例2】 天気予報を参照した運用時間制御

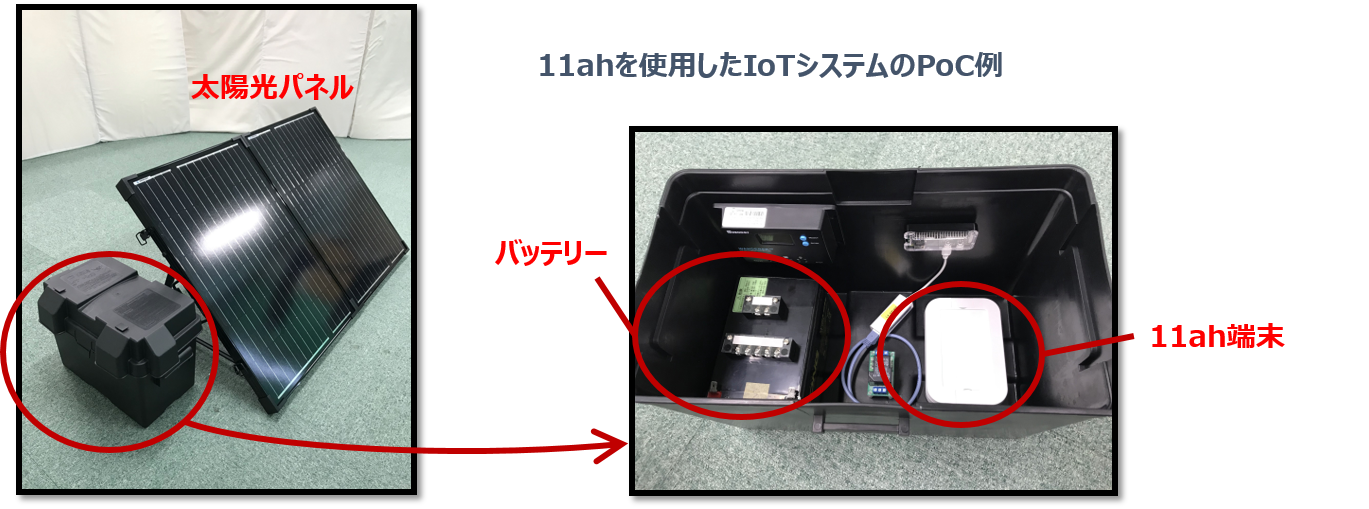

図7は太陽光パネルとバッテリーによる給電を想定したIoTシステムのPoCです。晴天日が続けば発電しながらの運用が可能になりますが、天候不順が続く場合はバッテリー内の電力だけで動作させる必要があります。 本技術はバッテリーが尽きて完全な接続断にならないように、天候不順が予想される場合は運用時間を短くして11ah端末を使用します。予め、太陽光発電の発電量を設定し、バッテリー情報や端末の消費電力情報を登録しておきます。既定の時間毎に1週間の天気予報を取得し、発電量を計算して消費電力とバッテリーの残量から、1週間後までの運用スケジュールを検討します。全く発電できる日がない場合は、運用する時間を短くし端末がダウンすることのないように一時休止させる制御を行います。

図7 11ahを用いた外部電源不要なPoC

|

1. IEEE 802.11ahとは |

TOP |