10G-EPON ONUのソフトエラー対策技術

10G-EPON ONUのソフトエラー対策技術

NTTアクセスサービスシステム研究所では、新たに10G-EPON ONUに搭載するソフトエラー対策技術を開発しました。この技術はONUがソフトエラーを検出し、自律的な電源OFF/ONによって再起動を行うものです。本機能により、ONUのソフトエラー故障によるユーザからの問合せと、通信事業者の故障対応に要する稼働の削減が見込まれます。

背景

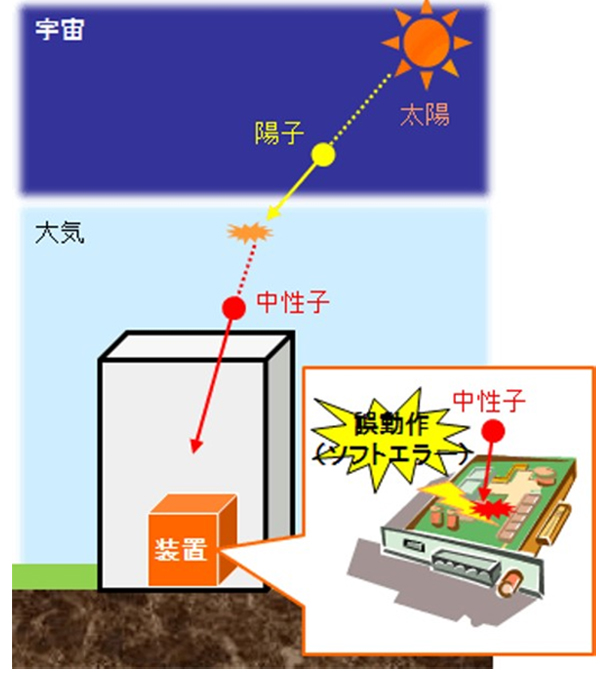

ソフトエラーとは、電気的ノイズによってメモリがビット反転する事象です。宇宙線が窒素や酸素などの原子核と衝突し中性子線を発生させ、その中性子線が装置内の半導体デバイス内のシリコン原子核と衝突を起こすことで電気的ノイズを発生させます(図1)。ソフトエラーによる故障(ソフトエラー故障)は、半導体デバイスの再起動やデータの上書きによって回復可能です。

ONUにソフトエラー故障が発生すると、通信断を引き起こすことがあります。たとえば、半導体デバイス内に生じる電気的ノイズによりPON-MAC(Media Access Control)処理部内の揮発メモリ(RAM:Random Access Memory)に展開された、主信号経路を制御する機能部にてビット反転が発生し、主信号の導通が全く行われなくなり、通信断を伴う故障となります。この場合、ONUの電源OFF/ONによる再起動を行うことで、RAM内の情報をいったん削除し不揮発メモリ(ROM:Read Only Memory)よりプログラムの再読込を行い、故障を回復させることができます。このようなソフトエラー故障が発生した際は、ユーザ宅でのONUの電源OFF/ONによる再起動が必要となります。

ONUにソフトエラー故障が発生すると、通信断を引き起こすことがあります。たとえば、半導体デバイス内に生じる電気的ノイズによりPON-MAC(Media Access Control)処理部内の揮発メモリ(RAM:Random Access Memory)に展開された、主信号経路を制御する機能部にてビット反転が発生し、主信号の導通が全く行われなくなり、通信断を伴う故障となります。この場合、ONUの電源OFF/ONによる再起動を行うことで、RAM内の情報をいったん削除し不揮発メモリ(ROM:Read Only Memory)よりプログラムの再読込を行い、故障を回復させることができます。このようなソフトエラー故障が発生した際は、ユーザ宅でのONUの電源OFF/ONによる再起動が必要となります。

図1 ソフトエラー発生のメカニズム(イメージ) ※出典:https://www.ntt.co.jp/news2013/1303/130321a_1.html

概要

一般的にソフトエラーは半導体デバイス内の微細な個所で発生することから故障の切り分けや特定が難しく、一方で電源OFF/ONで回復することもあり、面的かつ数多く配置・展開されるONUにおいてはソフトエラー故障の対応稼働の効率化が重要です。また、ソフトエラーは、10Gbit/s級の高速通信に利用する微細化された半導体デバイスでは、メモリセルが保持する電荷量が減少することで、中性子線の影響を受けやすくなります。そのため、ソフトエラーの発生率が高くなり、故障対応の機会が増加すると想定されます。そこで、10G-EPON ONU(写真1)ではONU自身がソフトエラーを検出し、自律的に電源OFF/ONによる再起動を行う機能(自律リセット機能)を開発しました。この機能は経済的で簡易にソフトエラー対策を実現でき、故障対応の稼働を削減します。

写真1 10G-EPON ONU

今後の予定

10G-EPON ONUにて増加が見込まれるソフトエラーに対する対策技術の開発を行いました。本技術により、ONUの故障削減に貢献し、ユーザおよび通信事業者の故障対応に要する稼働の削減に貢献することが可能となります。今後、他のONUへの本技術の展開を検討していきます。

担当者

光アクセス基盤プロジェクト 光アクセスシステムグループ

吉田 智暁(プロジェクトマネージャ・グループリーダ)

関口 真良(主任研究員)

舛尾 憲一(主任研究員)

田代 隆義(主任研究員)

嶌津 聡志(主任研究員)

喜多 亮太(研究員)

関口 真良(主任研究員)

舛尾 憲一(主任研究員)

田代 隆義(主任研究員)

嶌津 聡志(主任研究員)

喜多 亮太(研究員)

|

TOP |

1. ソフトエラー対策としての自律リセット機能 |