1. ソフトエラー対策としての自律リセット機能

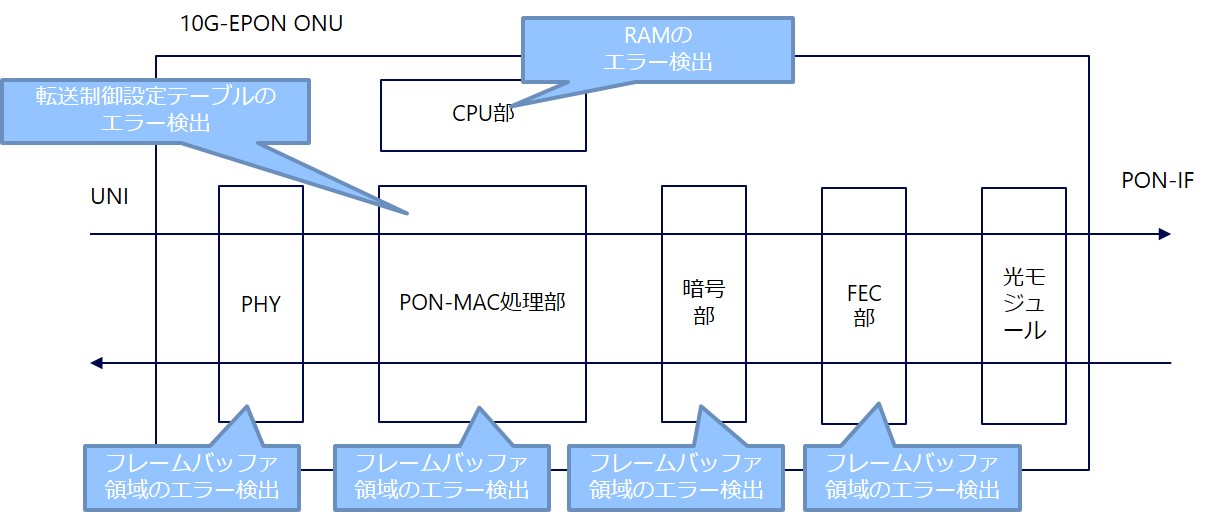

ONUの機能ブロックを図2に示します。ソフトエラー検出として、まず上下信号が通る主信号経路の各機能ブロックのRAMのフレームバッファ領域にてエラー検出を行います。検出されるソフトエラーの多くは、フレームバッファ領域内の単一フレームのビット化けであり、検出後廃棄され、通信にほとんど影響を与えません。しかし、まれにPHY、PON-MAC処理部、暗号部とFEC部のフレームバッファ領域にて、同種のソフトエラーが継続して検出される場合があります。この場合は、ソフトエラーが複数フレームで継続的に発生していることから、ONU内の主信号の導通に問題が発生していると想定されるため、ソフトエラー故障と判断し、自律リセットの対象とします。

またCPU(Central Processing Unit)部のRAMとPON-MAC部のRAMの優先制御や転送処理に関する設定値格納領域(転送制御設定テーブル)でもエラー検出を行います。CPU部のRAMでソフトエラーが検出された場合、CPUの処理が異常となっていると推定されます。PON-MAC処理部の転送制御設定テーブルでソフトエラーが検出された場合も、OLTへの主信号転送に問題が発生していると推定されます。よって、共に上記と同様にソフトエラー故障と判断し、自律リセットの対象とします。

図2 10G-EPON ONUの機能ブロックとソフトエラー検出

自律リセット機能の遷移フローは、図3のようになります。中性子線により半導体デバイスが影響を受ける事象は、ソフトエラーのほか、物理欠陥があります。物理欠陥は、中性子線の影響により物理的に半導体デバイスが劣化し誤作動する事象であり、物理欠陥による故障(物理欠陥故障)は、半導体デバイスの再起動やデータの上書きでは回復しません。自律リセット機能は、一部の物理欠陥が発生した場合に、ソフトエラーと区別がつかず、自律リセット実施後もエラーが継続し、電源OFF/ONを繰り返してしまう懸念があります。

そこで、リセット回数を記憶し、リセット回数が一定時間内に規定回数を超過した際に、物理欠損故障と判断し、自律リセットを行わずONUの通信機能を停止(装置故障状態)する機構を実装しました。具体的には、ONUにリセット回数を記録するリセットカウンタiを設けました。ONU起動後、リセットカウンタiは0回でスタートし、自律リセットが発生した際にその回数が加算されます。自律リセットが繰り返し発生した場合、リセットカウンタiが増加し、規定回数を超えた状態でソフトエラー等を検出すると、装置故障状態へ遷移します。これにより物理欠陥故障が原因の自律リセットの繰り返しを防止し、ソフトエラー故障と物理欠陥故障の切り分けを可能とします。

図3 自律リセット機能の状態遷移

|

10G-EPON ONUのソフトエラー対策技術 |

TOP |