大地震で被災する地下管路を高精度に予測します!

既設管路の被災予測技術の開発・導入

大地震の際に被災する可能性が極めて高い地下管路設備をピンポイントに抽出して、効率的な耐震対策を実施可能にした被災予測技術について紹介します。

背景

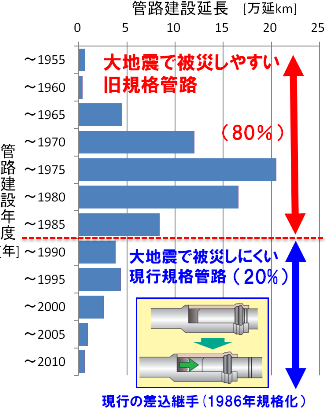

東日本大震災や熊本地震では、通信設備も甚大な被害を受けました。首都直下地震や南海トラフ巨大地震など、大規模な被害想定が政府から発表されるなど、地震に対する通信設備の安全性への要求は一層高まっています。一方、NTTは62万kmに及ぶ地下管路を全国に保有していますが、そのうちの約80%が大地震で被災しやすい旧規格の管路であり、耐震対策によって設備の信頼性を向上させていく必要があります(図1)。

効率的な耐震化を実現するには、地震で被災する危険性の高い地下管路を予測し、その設備を優先的に耐震化する必要があります。既設管路の被災予測技術は、管路一本一本の地震耐力評価を可能にし、どの管路をいつまでに補強すればよいかを簡単に把握でき、効率的に耐震対策計画の策定ができることを目標に開発しました。

効率的な耐震化を実現するには、地震で被災する危険性の高い地下管路を予測し、その設備を優先的に耐震化する必要があります。既設管路の被災予測技術は、管路一本一本の地震耐力評価を可能にし、どの管路をいつまでに補強すればよいかを簡単に把握でき、効率的に耐震対策計画の策定ができることを目標に開発しました。

図1 建設年度別管路建設量

概要

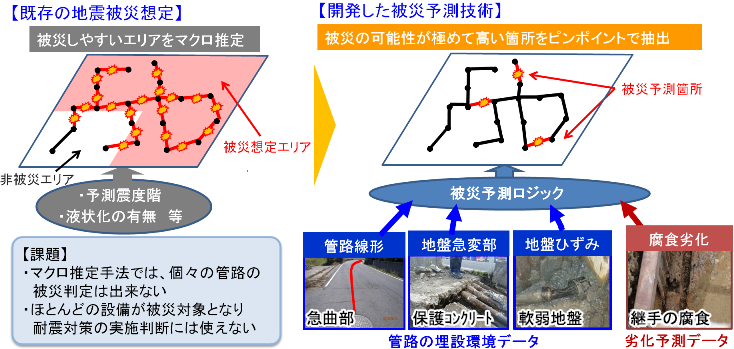

従来も通信管路の地震被災想定を行う技術はありましたが、その技術は被災しやすいエリアをマクロ推定するもので、個々の通信管路の被災判定はできませでした。さまざまな埋設環境に長期間さらされた管路の耐力は千差万別であり、耐震対策計画の策定には個々の管路の詳細な耐力診断が必要になります。そこでAS研では、管路線形や地盤急変部の有無、地震時の地盤ひずみの度合い、腐食劣化による耐力の低下状況といった通信管路の「個性」を勘案し、新たな被災予測ロジックを組み上げました。この被災予測技術により、被災の可能性が極めて高い箇所をピンポイントで抽出できるようになりました(図2)。

図2 従来技術と開発した被災予測技術の比較

今後の予定

事業会社では、地震時に弱点となる箇所の分析を行い、管路の耐震対策への活用を開始しています。

担当者

シビルシステムプロジェクト 管路系グループ

金山 守(グループリーダ)

田中 宏司(主任研究員)

若竹 雅人(研究員)

張 秋松(社員)

田中 宏司(主任研究員)

若竹 雅人(研究員)

張 秋松(社員)

|

TOP |

1.開発技術のポイント |