業務用無線システム“TZ-161A”を開発

災害対策に向けた地上系無線システム開発の取り組み その1

近年、頻発する大規模な自然災害等により、電気通信設備も多くの被災を受けています。NTTでは、災害時においても通信手段の早期確保を図るため、何時でも出動が可能な災害対策用無線システム(地上系/衛星系)を保有しています。

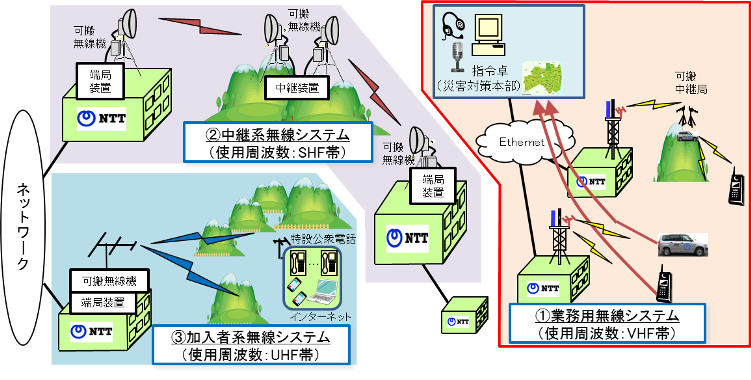

図1は、これまで開発に取り組んだ地上系災害対策用無線システムの構成例を示しており、地上系災害対策用無線システムは、図示のとおり3種類のシステムに大別することができます。

ここでは、①業務用無線システム開発の取り組みについて紹介します。

図1は、これまで開発に取り組んだ地上系災害対策用無線システムの構成例を示しており、地上系災害対策用無線システムは、図示のとおり3種類のシステムに大別することができます。

ここでは、①業務用無線システム開発の取り組みについて紹介します。

図1 地上系災害対策用無線システムの構成例

背景

電電公社時代に“工事用車両無線”という150MHz帯を使用したアナログ方式のプレストーク通話による無線が公社内(社内)連絡用として活用されていました。1991年“TZ-151B方式”に改良され秘話機能やデータ通信が可能になりましたが、携帯電話の爆発的な普及に伴い、TZ-151Bは次第に利用されることが少なくなってきました。

東日本大震災が発生し、NTTの電気通信設備も甚大な被害が広範囲に発生しましたが、商用電源の喪失と携帯電話基地局のバッテリー切れによって、現地の被災状況の伝達や復旧作業指示に携帯電話を使用することが困難になりました。こうした背景から他事業者ネットワークに依存しない災害に強い社内連絡用無線の重要性が再び見直されました。

東日本大震災が発生し、NTTの電気通信設備も甚大な被害が広範囲に発生しましたが、商用電源の喪失と携帯電話基地局のバッテリー切れによって、現地の被災状況の伝達や復旧作業指示に携帯電話を使用することが困難になりました。こうした背景から他事業者ネットワークに依存しない災害に強い社内連絡用無線の重要性が再び見直されました。

概要

業務用無線システムは、通信経路が他社網に依存しないことから、甚大な災害時にも業務用通信を確保するための手段として有望です。

また一斉同報機能等を有していることから、災害時にも作業者への効率的な連絡手段として活用できます。

今後の予定

2013年1月にNTT東日本、NTT西日本に成果提供しており、すでに導入開始されています。

担当者

無線エントランスプロジェクト レジリエント無線グループ

中村 宏之(グループリーダ)

鈴木 正人(主任研究員)

永瀬 文昭(研究主任)

吉岡 弘貴(研究主任)

品川 晃祥(研究員)

鈴木 正人(主任研究員)

永瀬 文昭(研究主任)

吉岡 弘貴(研究主任)

品川 晃祥(研究員)

|

TOP |

1. 業務用無線システムの構成 |