技術解説 - Mintent®

Mintent®

Mintent®

通信ネットワーク、クラウドサーバ、アプリケーション技術のめざましい発展により、サービス利用者がより快適にサービスを利用できるようになってきています。サービス提供者や利用者が求めるサービスへの要求(Intent)は一般にサービスごとに異なります。例えば、自動運転のサービス提供者は車内外の状況を監視するため、映像を自動運転車から監視センタに送信します。これは精細な映像を監視することではなく、車内外の物体や危険等を認識したいIntentを満たすことが重要になります。

ネットワーク、クラウドサーバ、ユーザ端末のリソースは有限であるため、サービス利用者増加によるネットワークの輻輳、サーバリソースのひっ迫が発生します。これらの状況が発生すると、スループット低下や遅延が増加し、サービス利用者は端末で適切にデータを受信できなくなり、快適なサービスを享受することが難しくなります。

ネットワーク、クラウドサーバ、アプリケーションのリソースを過剰に用意しサービスを提供することはできないため、Intentをネットワーク、クラウドサーバ、アプリケーションのリソース情報に変換し、適切なサービス品質になるように、ネットワーク、クラウドサーバ、アプリケーション単独で制御したり、それらを連携制御し、 Intentを満たすことが重要になります。

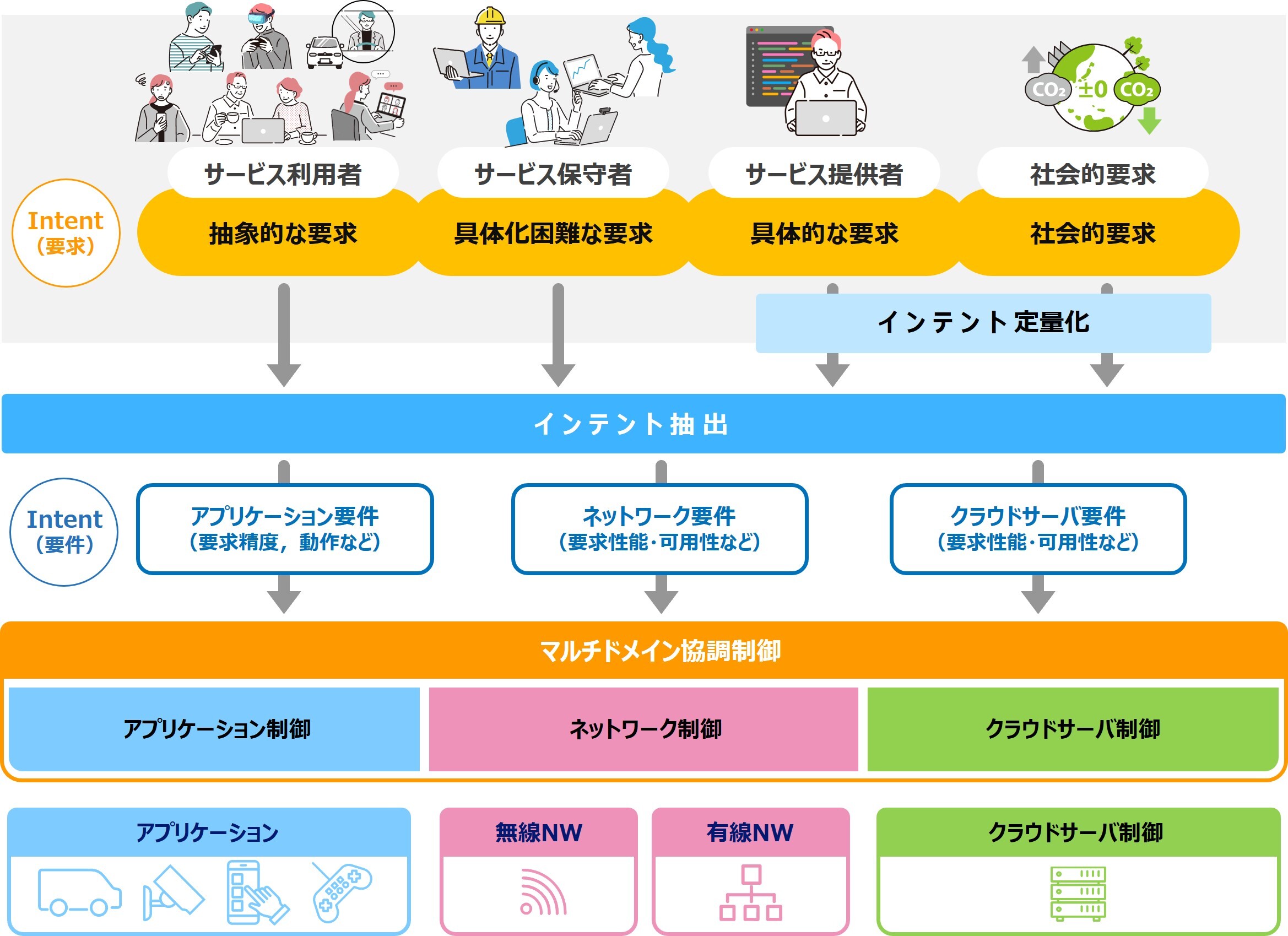

そこで、NTT研究所では図に示すように、サービス提供者や利用者のIntentに基づき、ネットワーク、クラウドサーバ、アプリケーション情報を連携、協調制御する技術として、インテントAIメディエータ(Mintent)の研究開発を進めています。

参考文献

山岸和久、小林 正裕、堀内 信吾、田山 健一、"インテントAIメディエータ(Mintent)による快適なサービスの実現," NTT技術ジャーナル、Vol.34, No.7, pp.30-34, July 2022.

動画記事

Mintent (インテントAIメディエータ)(youtube.com)

自動運転管制室に用いる物体認識率推定技術

2023年4月1日に施行された改正道路交通法では、特定の条件のもと運転手がいない状態での自動運転による公道走行が解禁されています。このような走行においては、走行中の映像を監視可能な遠隔監視装置の配置、および遠隔監視を行う特定自動運行主任者(監視者)の配置が国土交通省より義務付けられています。

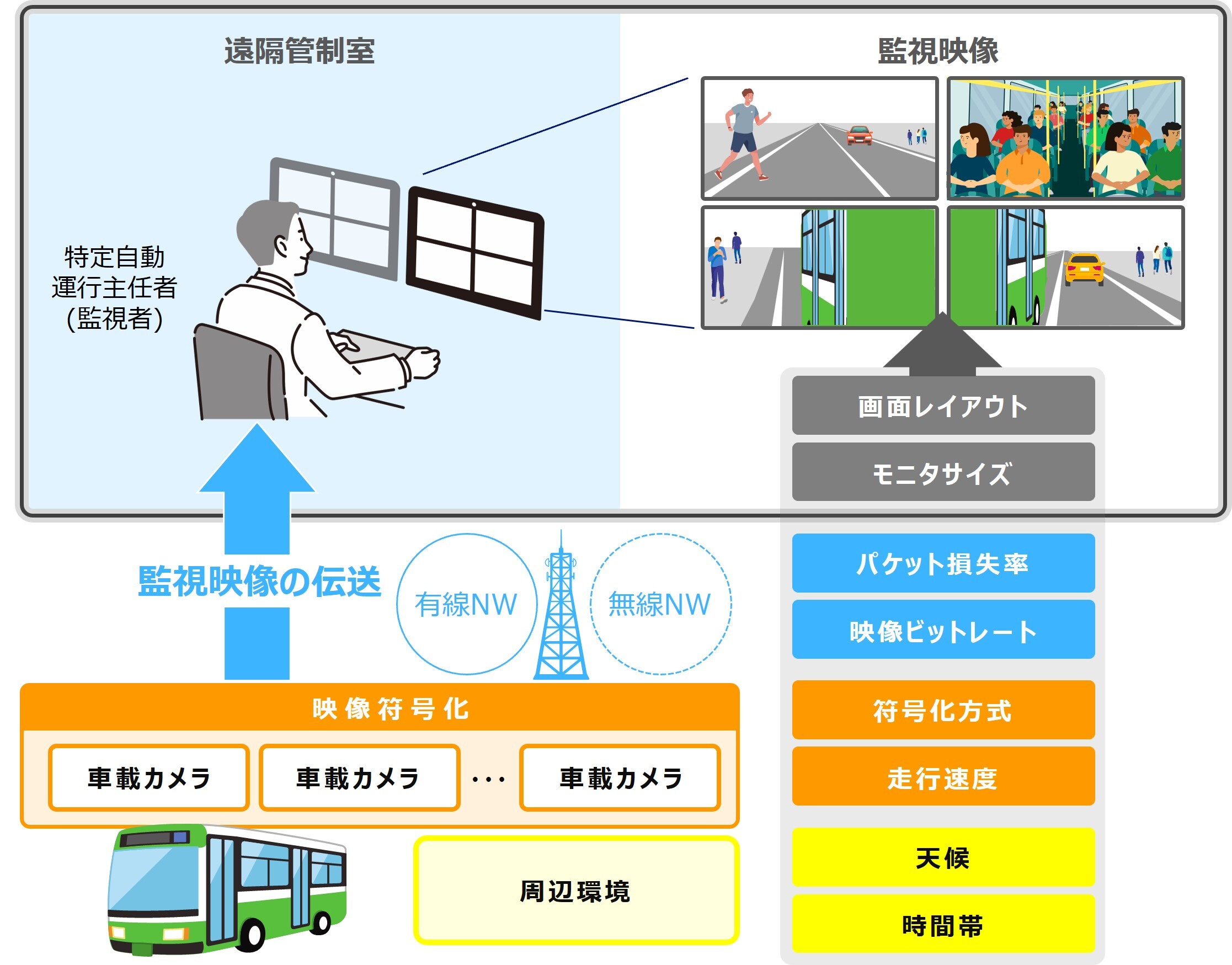

自動運転における遠隔監視システムでは、自動運転車に搭載された監視カメラによる撮影映像を符号化し、無線アクセス区間を含むネットワークを経由して遠隔にある管制室に送信されます。この監視映像を介して、監視映像内の人物や物体を監視者が正しく認識できるかという観点が重要となります。

監視映像の画質が十分に高く、途切れなく再生されている場合には、走行中の車内外の状況を把握することが可能です。しかし、車両周辺の無線電波伝搬環境の変化やNWトラヒック増加に伴う輻輳により、映像ビットレートの低下に伴う画質低下、パケット損失に起因した一時的な再生停止といった事象が発生することで、物体が認識しづらくなります。物体認識は、ネットワークだけでなく、走行車両や周辺環境の影響も受けます。例えば、走行速度が速いほど、監視映像内の動きが大きくなり、人物や物体を認識しづらくなります。また、雨天時や夜間走行においては、晴天時や日中の走行に比べ、雨や明るさの影響により認識しづらくなります。これらの要因を踏まえ、監視映像が物体認識に耐えうるものであったかを常時監視することが重要です。

そこで、NTT研究所では、映像監視時の物体認識率に影響を与える要因に基づき、監視者が物体を認識できる確率(物体認識率)を推定する技術の研究開発を進めています。

監視映像が常に物体認識に耐えうるものであったかを監視し、監視映像の品質が低下することで物体認識に耐えられない場合は監視者に警告をあげたり、自動運転を停止するなどの措置をとることが適切であると考えます。また、物体や人物の飛び出しはいつ発生するかわからないため、物体や人物が監視映像内に存在しない場合でも、その監視映像で物体認識が可能であったかの程度を常に監視できていることが望ましいといえます。

以上のことから、監視映像が物体認識に耐えうるものであったかを常時監視可能な技術として、自動運転中に取得可能な伝送映像や走行車両に関するパラメータ(映像ビットレート、パケット損失率、走行速度)を入力として、物体認識率を推定する技術の研究開発を進めています。また、走行時の周辺環境(天候など)や監視環境の違いが物体認識率に与える影響についても考慮することで、汎用的な環境において適用可能な技術の確立を目指します。

ITU-T SG12 Q19は本技術の国際標準化を進めています。

Web会議品質制御技術

Web会議サービスはお客様の利用するネットワーク環境に合わせた制御を実現するため,ネットワークのスループットやパケット損失、遅延の変動に応じて映像の符号化レートを制御しています。しかし、これらの技術では、ネットワーク品質のみに基づいて符号化レートを制御するため、良好なネットワーク環境においては過剰な品質を提供してしまう可能性があります。過剰な品質の提供はデータ通信量の増加につながり、サービスの運用コスト増加につながります。そのため、サービス提供者は一定以上の適正品質を維持しつつも、過剰な品質を抑制したいというIntentがあります。

そこで、 NTT研究所ではアプリケーションから取得される情報をもとに推定されたユーザ体感品質が適正品質を満たすように映像品質を制御するWeb会議品質制御技術を提案しています。

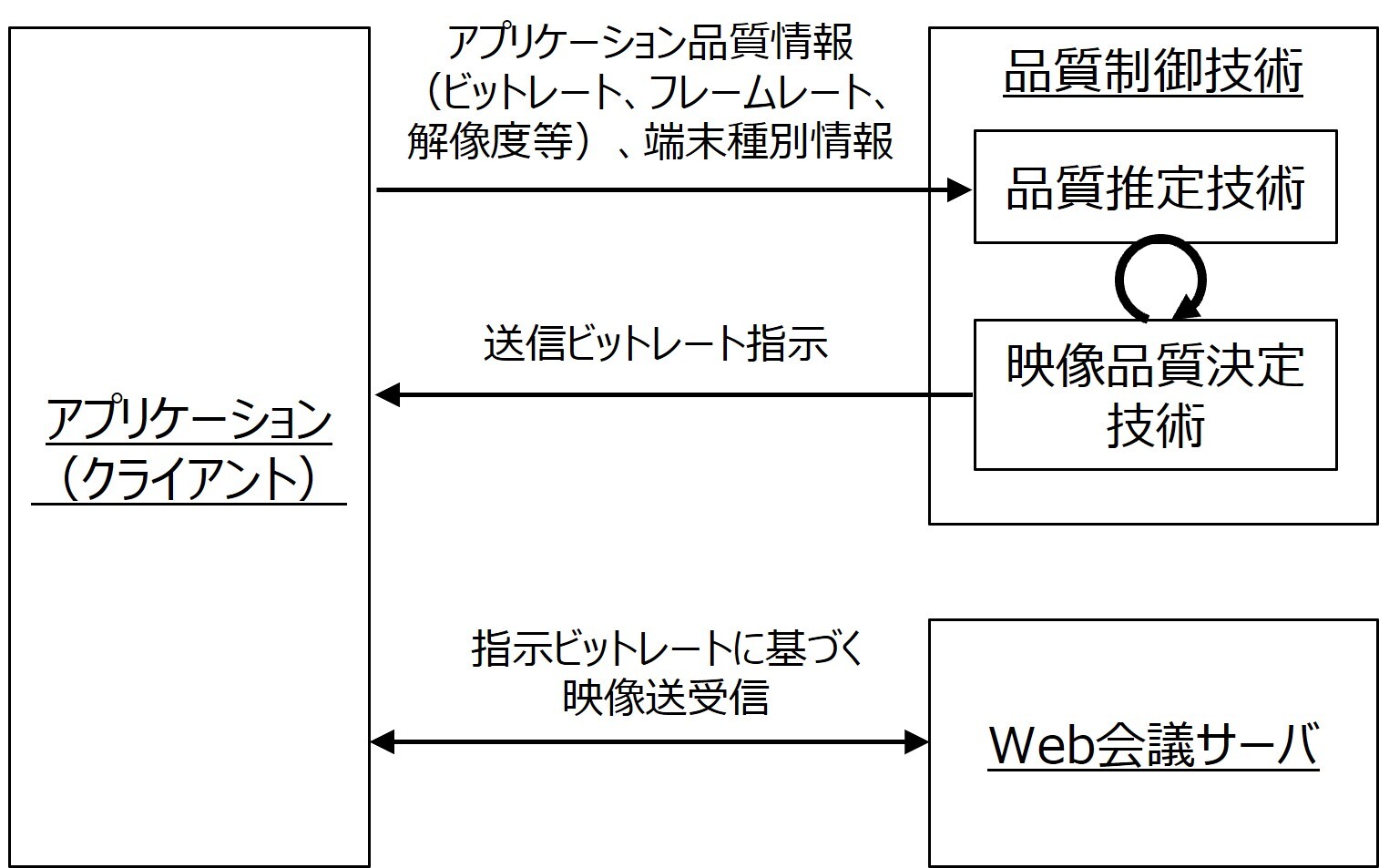

提案制御の概要を図3-1に示します。Web会議品質制御技術はアプリケーションから、品質を推定するための情報(ビットレート、フレームレート、解像度、端末種別)を収集します。収集した情報から利用者の過去の体感品質を推定します。推定された体感品質を基に将来どのような品質の映像を配信することでサービス事業者が決定した適正品質を維持できるかを推定し、アプリケーションに送信すべき映像の品質を指示します。アプリケーションは指示された品質の映像をWeb会議サーバに送信します。

このような制御により、利用者の品質を適正品質に維持しつつ、過剰な品質を抑制します。

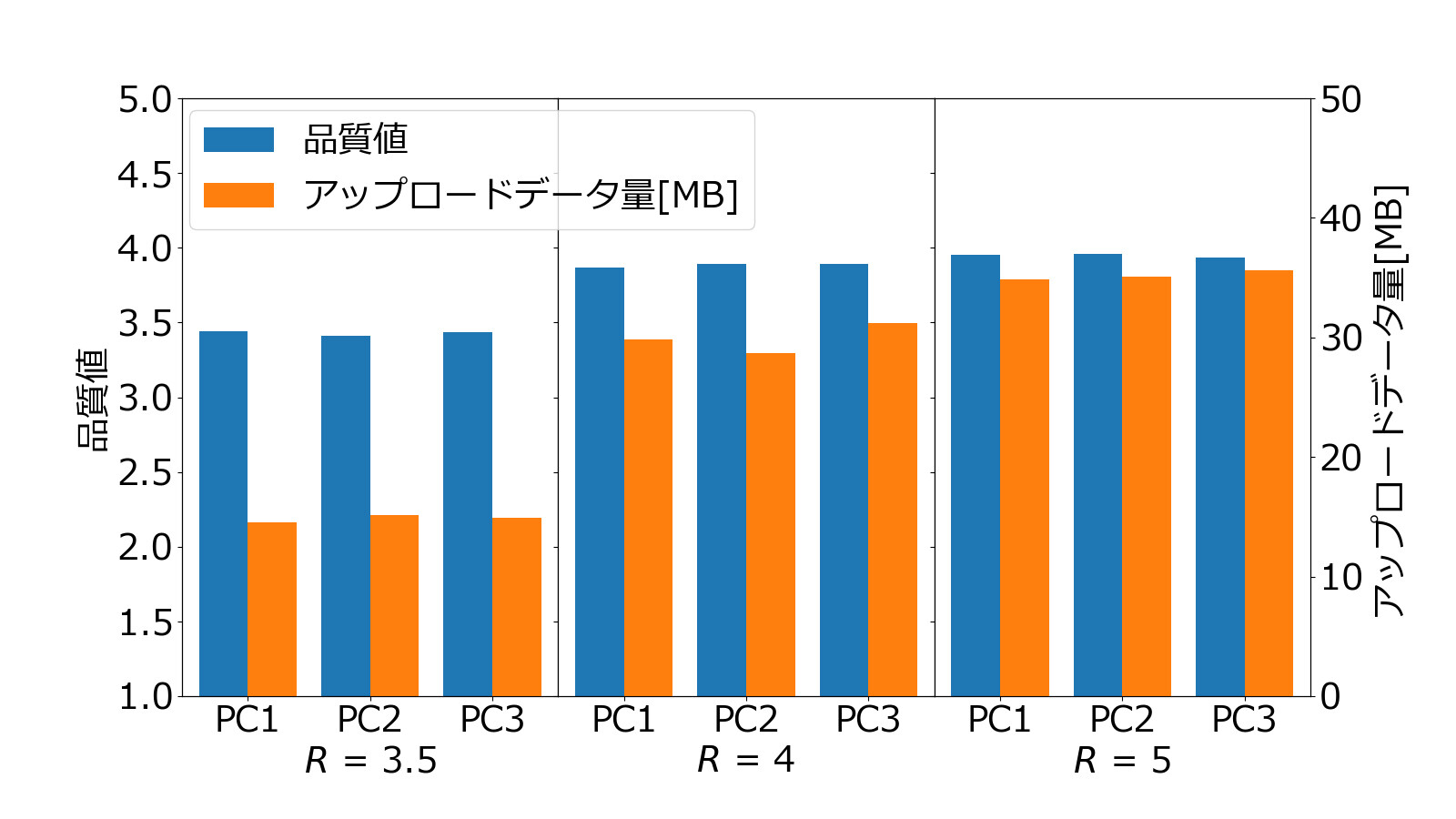

提案技術を実装したWeb会議環境を用意し、3台のクライアント端末を接続し5分間Web会議を行った際の各端末の品質値、及び、アップロードデータ量について適正品質(R)を変更した結果を図3-2に示します。図の青棒グラフは各端末の品質(左軸)を示し,オレンジ棒グラフはアップロードデータ量(右軸)を示します。適正品質(R)が5.0の結果は適正品質による制御が働いていない結果を示します。その結果と比較し、適正品質(R)を3.5に設定して本手法を適用することで、適切に品質を維持しつつ、アップロードデータ量を約57%削減できることを確認しました。

参考文献

M. Yokota and K. Yamagishi, “Quality and Transferred Data based Video Bitrate Control Method for Web-Conferencing,” IEICE Transactions on Communications, vol.E107-B, No.1, pp.272-285, Jan. 2024.