NICコミュニティ

新入社員紹介:ネットワークと数理の分野融合

NIC 光トランスポートシステムプロジェクト

関 歩実(せき あゆみ)

#ネットワーク制御#深層学習#新入社員

2025/11/13

プロフィール

- 所属

- NTT Network Innovation Center (NIC) 光トランスポートシステムプロジェクト

- 大学時代の専攻

- 応用数学、知能数理

- 経歴

- 2025年 NTT入社

こんにちは。2025年入社の関です。

今回は新入社員の立場から、現在の研究内容や、NTT研究所での生活について紹介します。

現在取り組んでいること

4月に入社してから半年間、ネットワークスライスにおける品質可視化やネットワークの通信品質劣化要因推定の研究開発に携わっています。ネットワークスライスとは5Gネットワークにおけるサービスやアプリケーションに応じてネットワークを仮想的に分割する技術のことです。スライス技術の導入によりネットワーク全体のリソースを効率的に割り当てることができるのですが、さらにスライス内ネットワークがどのような状態かを見える化し、問題の原因を明らかにすることで、移動体通信の品質を向上させることができます。通信品質向上は顧客の満足度に直結する重要な課題です。

通信品質は、道路の渋滞に似ています。車(データ)がスムーズに流れれば快適ですが、混雑や衝突により渋滞や途切れが発生します。そこで交通整理(ネットワーク制御)を行い、必要に応じて車線(帯域)を増やしたり優先レーン(スライス)を設けたりすることで、トラブルを防ぎ、品質を保つことができます。このように精度の高いネットワーク制御を実現することで、設備を増設しなくとも通信のリソース最適化が可能になります。ネットワークスライシング技術とネットワーク制御を組み合わせることで、多くの通信が混雑している時でも特定の通信向けに仮想的なネットワークで通信帯域を確保し、快適な通信を提供できることを目指しています。

学生時代の研究との関係

理学部応用数学科を卒業し、自然言語処理の研究室に在籍していました。具体的には、深層学習モデルを用いて、新聞見出しを定型詩形式で要約する研究や、小学生児童の手書き文字認識を行った結果を用いて課題の採点を行うマルチモーダルAIに関する研究に取り組んでいました。現在の業務では、Transformer系のモデルで無線通信トラフィック情報から端末側で出力可能なスループット量を推定する研究や、モデルの分析結果からネットワークの通信品質劣化要因推定を目指す研究、ネットワークやIoTから取得できるあらゆるデータ型から役に立つ情報を抽出する研究等を行っており、学生時代の知識や経験が大いに役立っています。

一日の仕事の流れ

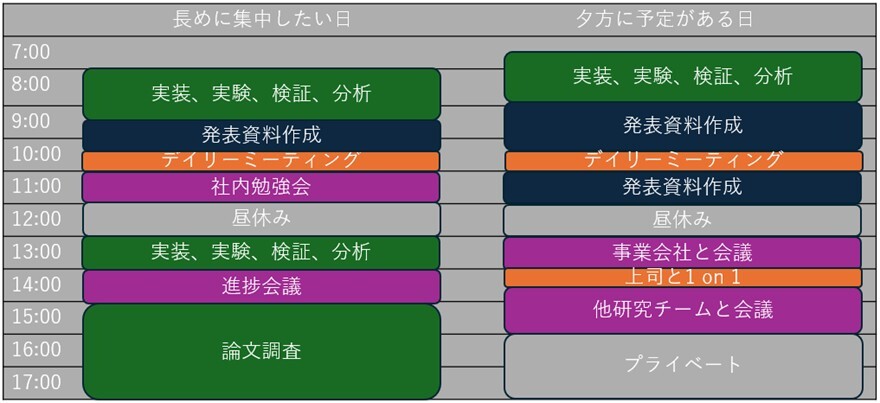

現在私の勤務形態はフレックスタイム制になっており、始業時刻と終業時刻を自分で決められます。私は朝7~8時に仕事を開始することが多いです。下の図はリモートワークの日の例です。午前中は推論モデルの実装やデータの分析業務といったアウトプットの作業を行い、午後は論文調査や打ち合わせといったインプットの作業に充てることが多いです。

業務時間に関して、長めに集中して作業をしたいときは残業をすることもあります。さらに、プライベートの予定があるときは途中数時間の勤務中断や早い時間に始業して早めに終業するなど、柔軟な働き方が実現できます。

また、勤務場所に関しては「リモートスタンダード」といって、基本的には在宅勤務で、必要に応じて出社する形態になっています。私は気分転換や業務の予定に合わせて、基本的に週1~2回の出社を目安にしています。私のチームでは、全員がリモートスタンダードであるため、出社の際は出来るだけ同期やチームの人と予定を合わせることでコミュニケーションの機会を確保しています。また、定期的に対面推奨での部署ミーティングや上司との面談があり、直接顔を合わせて意見交換する機会もあります。

入社して感じたギャップ

NICは基本的にネットワークが専門の部署ですが、様々なバックグラウンドを持った社員が働いています。分野横断的な環境にこそ新しい発見があると思い、入社を決めました。しかし、お互いに異なる分野、知識、捉え方を持つ中で、自分の分野の考えや取り組みをしっかり伝えることは想像以上に難しいと感じています。先輩方からは、「異なる技術バックグラウンドの人と話す時は、まずは中学生に話すくらいの気持ちで」というアドバイスをよくいただきました。大げさに聞こえるかもしれませんが、話す立場と聞く立場どちらも経験してみてその言葉の意味を痛感しています。言葉や概念の説明に工夫を重ねることで、初めて議論が深まり、分野を越えた新しい視点が生まれるのだと感じています。さらに、大学と異なり企業研究の立場になると事業会社や経営層、所外の人に研究課題や意義を説明する場面があります。私のチームの上司からは、最終的には、社内外で通用する説明力、相手の立場に立つ想像力を身につける必要があるといったアドバイスをいただいています。

入社して感じたNTT研究所の良いところ

私が良いと感じるところは三つあり、一つ目は裁量が大きいところ、二つ目は研究所横断で知識共有ができるところ、三つ目は研究環境が整備されているところです。

業務の中では自身のプロジェクト・研究課題に対して多くの可能性を探るべく多角的な視点・指摘が求められています。業務の中での気付きをもとに、必要だと感じた技術は自由に試し、提案することができますし、必要であれば新しい分野の開拓・専門性の獲得が許されます。このように大きな裁量を持って業務に取り組むことができるのはNTT研究所ならではないかと思います。裁量が大きい分、責任もありますが、その分自分のアイデアを形にできるやりがいがあります。

また、私の業務は、ネットワーク分野と数理分野の融合によるIOWN構想の推進が目的であり、両分野でのキャッチアップが必要不可欠です。チーム内では社内の他のネットワーク関連研究所と知識や研究進捗を共有する機会が多く、NIC外の知識にも触れることができます。

また、NIC内には深層学習をはじめとするデータサイエンスに知見のある社員が在籍しています。NIC内の技術共有会があり、そこで自身の取り組みを発表することで、内部の有識者から助言を得ることもできます。勉強会の開催も盛んです。

最近では、プロジェクトでの必要性から、先端総研の数学ワークショップに参加し、普段触れることのないキーワードや思考方法に触れることができました。こうした交流の機会が豊富にあるため、自分の意志次第で社内の専門家と自由にコンタクトをとれる点も魅力です。

さらに、社内の各研究グループが作成した研究開発資料を自由に閲覧できるほか、研究に必要な資材や機材も豊富にそろっています。業務上必要なものがあれば新たに購入を検討することも可能です。また、自宅で使用するモニターやキーボードなど、リモート環境の整備にも十分な支援があり、快適に研究生活を送ることができます。

ちなみに、社内にはこんな休憩スペースもあります。研究に行き詰まったときや頭をリフレッシュしたいときに、気軽に立ち寄れるお気に入りの場所です。

今後の研究の展望

ネットワーク分野と数理分野の知見を融合させ、より精度の高いネットワーク制御技術の実現を目指しています。通信ボトルネックの解消により、多くの人が快適に情報へアクセスできる社会の基盤を支えていきたいと考えています。

関連するプロジェクト

プロジェクト一覧へ採用情報

採用情報