NICの研究開発

APNコントローラの開発技術紹介(第2回)

NIC 光トランスポートシステムプロジェクト

#IOWN#APN#APNコントローラ

2025/11/4

APNコントローラの技術解説(第2回)

APN設計・光パスフロースルー開通技術

■はじめに

IOWNの基盤となる高速大容量、低遅延、低消費電力を特徴とするAPNの設定、品質管理、運用を行うAPNコントローラ(以下APN-C)について、現在開発を行っている各技術の概要を前回の記事に掲載しました。(参照:APNコントローラの開発技術紹介 | NIC Tech Talks)

今回はそのシリーズの第2回として、1つ目の技術「(1) APN設計・光パスフロースルー開通技術」について紹介します。

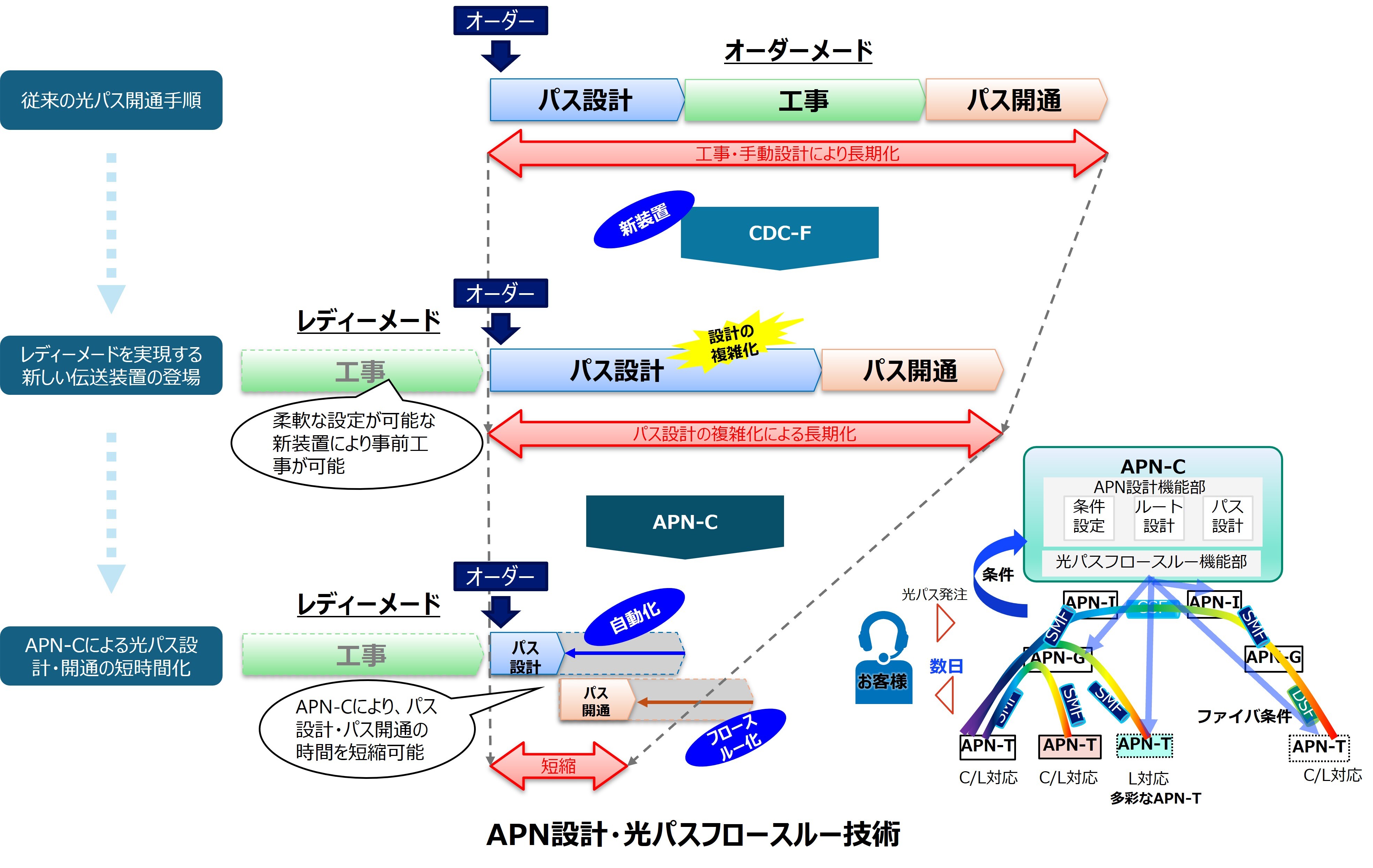

■従来の光パス開通手順

従来、どのような手順で光パスが開通されてきたのかについて簡単に説明します。まず、お客様から光パス開通のオーダーをいただきます。例えば、データセンタ事業者からの、ある地域のデータセンタと別の地域のデータセンタを専用の光パスでつなぎたい、といったオーダーです。NTTは、オーダーを受けると、設備検討・波長検討・ルート設計などの基本設計を行い、その結果に基づいて、必要な伝送装置や光ファイバ等の工事を行います。工事が完了すると、装置の光パス設定や、開通試験を手動で実施し、ようやく光パスが開通することになります。このようなオーダーメードの光パス提供では、お客様に光パスを提供するまでに長い期間を要していたため、このデリバリ期間をどうやって短縮するかが課題となっていました。

■レディーメードを実現する新しい伝送装置の登場

従来の伝送装置は、CバンドまたはLバンドの特定の波長帯において、固定幅の周波数帯域を割り当てる固 定 グ リ ッ ド、かつ光ファイバの物理的な接続ポートによって接続先が固定的に決まる装置が使われることが多く、お客様からのオーダーを受けてから、オーダーに合う装置を選択し、現地で光ファイバを接続(つなぎかえ)した上で、装置の設定を行う必要がありました。一方で、APNに用いる高速大容量の伝送性能を有する新装置は、CDC-F(Colorless, Directionless, Contentionless, Flexgrid)に対応しているため、お客様からのオーダーを受ける前に、設備を構築しておいても、オーダーに合わせて柔軟に設定を行うことができるので、無駄な設備が発生することなく、効率よく設備を利用することができます。つまり、事前に工事を行うレディーメードの光パス提供が可能となります。

■APN-Cによる光パス設計・開通の短時間化

装置がCDC-Fに対応したことで、設備の事前工事は可能となりますが、自由度が上がることで、光パス設計は複雑化します。光パス設計では、お客様からのオーダーに合うように、経路、使用波長、伝送モードを決定するのですが、異なる波長帯に対応した多彩なAPN-Tや様々な条件のファイバ、APN-I/G装置等が存在するトロポジ上で、多くのパラメータを考慮して複雑な計算を行う必要があります。事前に工事ができたとしても、光パス設計に時間を要していては、デリバリタイム短縮にはつながりません。そこで、NTTは「APN設計・光パスフロースルー技術」を開発しました。この技術では、ファイバ条件やフレックスグリッドを考慮した、設計機能配備・データモデル・API方式や、汎用モデルに基づく伝送品質推定技術を活用したルート設計・波長設計の自動化技術を確立することで、光パス設計の短時間化を実現しています。また、設計データに基づき、開通までの工程を高速でフロースルーさせることで、パス提供までのデリバリタイムの短縮を可能としています。

■おわりに

本ブログでは、APN-Cの開発技術の一つである、「APN設計・光パスフロースルー技術」について解説しました。記事の中で登場した光パス設計については、今後、より詳細な技術紹介を予定していますので、ぜひご期待ください。

関連するプロジェクト

プロジェクト一覧へ採用情報

採用情報