NICの研究開発

APNコントローラの開発技術紹介

NIC 光トランスポートシステムプロジェクト

#IOWN#APN#APNコントローラ

2025/10/2

APNコントローラの開発技術紹介

APNを活用した多様なIOWNサービスの実現を目指して

■はじめに

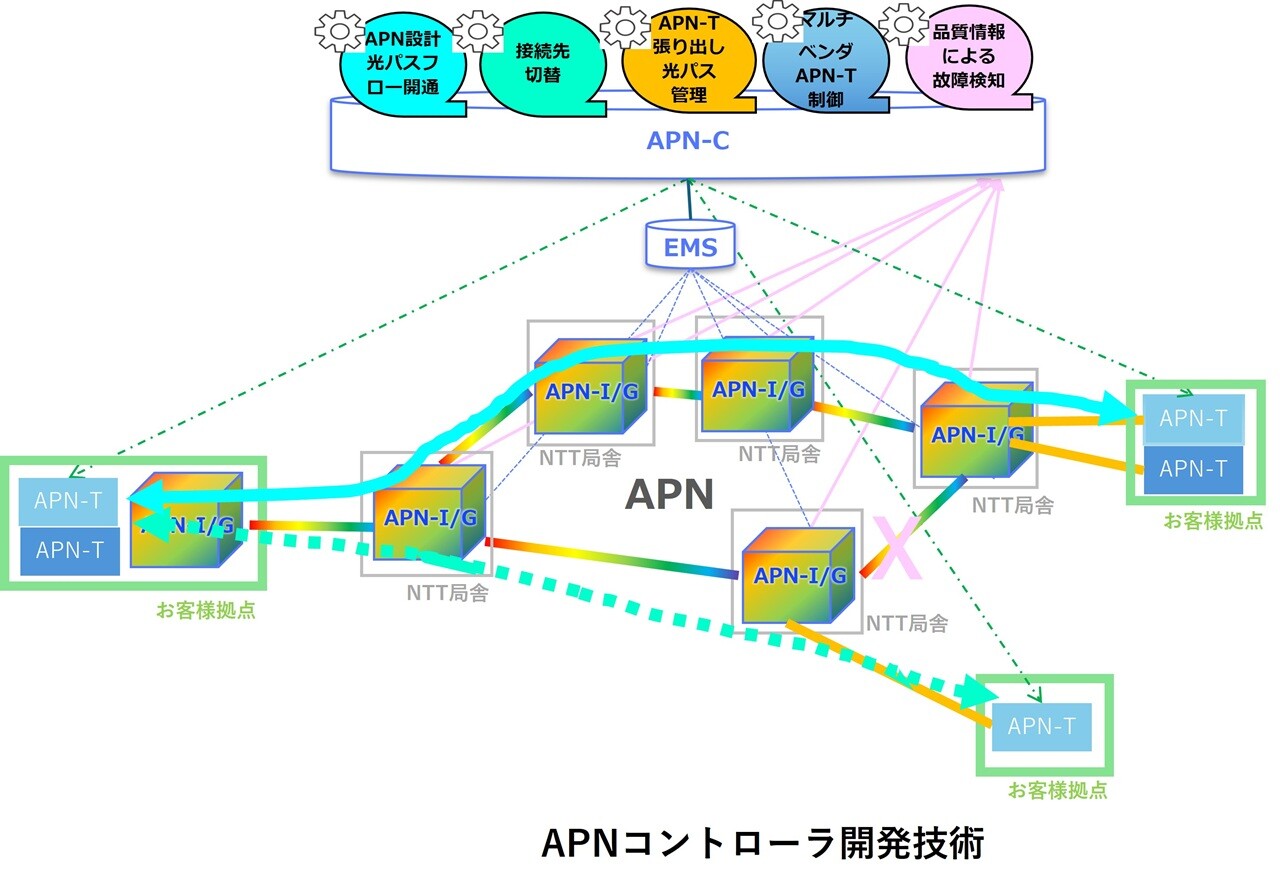

IOWNの基盤となる高速大容量、低遅延、低消費電力を特徴とするAPNの設定、品質管理・運用を行うAPNコントローラ(以下APN-C)技術について以前解説記事を掲載しました。(参照:IOWNサービス普及拡大に向けたAPNコントローラ技術 | NIC Tech Talks)

今回からシリーズものとしてIOWNサービスの拡充に向けて取組んでいるAPN-C開発技術についてご紹介します。初回はAPN-C開発で取り組んでいる内容にどのようなものがあるか設計・設定機能、保守運用機能の2つのカテゴリに分けてご紹介します。

■APN設計・設定機能

(1)APN設計・光パスフロースルー開通技術

APNに用いる高速大容量の伝送性能を有する新装置では既存の伝送装置と比較して、C+Lバンドやフレックスグリッド(1つの信号が占有する周波数帯域を柔軟に変更することで波長収容効率を向上させる技術)等の設計で考慮するパラメータが増加するため設計に必要な時間及び開通に掛かる時間が増加します。そこで、APN-CにてC+Lバンド対応やフレックスグリッドを考慮したルート設計、波長設計を自動化し、その設計データを基に光パスのフロースルー開通することにより、光パスの設計から開通までの時間短縮を可能とします。

(2)接続先切替技術

複数の対地に必要な帯域を必要となる時間だけ使用するというニーズに応えるための技術です。現在の技術では必要な対地分の設備を予め設定し使用するため、設備・波長リソースを占有する形となり、長期利用を想定した月額料金制でのサービス提供形態が前提となってしまいますが、この技術では波長リソース共用による光パス設計技術と連動した迅速なパス切替により、設備を占有せず所望の対地向けに必要な時間だけパス提供を可能とします。

(3)APN-T張り出し光パス管理技術

APNを多くのお客様に使用していただくためには、お客様の環境条件(電力、サイズ等)に応じて柔軟にAPNの端末装置(APN-T)を収容していく必要があります。収容形態としてAPN中継装置(APN-I/G)及び端末装置(APN-T)を共にお客様ビルに収容する形態に加えて、この技術ではお客様拠点の省スペースへの設置が求められる場合に端末装置(APN-T)をお客様拠点に設置し、中継装置(APN-I/G)をNTT局舎に設置する形態に対応する装置設定・制御を行う光パス管理を可能とします。

(4)マルチベンダAPN-T制御技術

APN装置のマルチベンダ化によるコスト削減においては、機種が異なるAPN-T毎に制御するためのシステム及び取り扱うオペレータ要員が必要となりオペレーションコストが増加してしまうリスクがあります。これらの解消に向けOpenIF対応アダプタやマルチベンダ環境でのE2Eパス制御によりマルチベンダAPN-Tの一元的な運用を可能とします。

■保守運用機能

(1)品質情報による故障検知技術

APNでは光伝送区間が長くなり光パス数も増大するため、この様な状況に即した保守運用が求められます。この技術では、品質情報を基に故障の影響を受けている光パスをすべて抽出し、それらの共通箇所を絞り込むことで光のパワーレベルの変動が顕著でない場合にも異常箇所特定を可能とし、迅速な切り分けにより安定したサービスを可能とします。

■さいごに

APN-Cの開発技術をご紹介しました。今後これらの技術について個別の解説をさせていただきますので、是非またチェックをお願いします。

関連するプロジェクト

プロジェクト一覧へ採用情報

採用情報