技術入門

開発マネジメント業務への生成AIの適用について

NIC ネットワーク開発戦略プロジェクト

#生成AI#LLM#ユースケース

2025/7/14

はじめに

NTTネットワークイノベーション(以下、「NIC」)は、IOWN構想を早期に可視化する移動固定融合を支える革新的なネットワーク/アクセスシステムの技術開発を実施するとともに、既存ネットワークの競争力を維持する技術開発へ取り組んでいます。

NICの組織は5つの開発プロジェクトと統括管理する開発戦略プロジェクトで構成され、幅広い領域で取組みを行っています。

本記事では、その中から開発戦略プロジェクトで行っている取組みを紹介します。

ネットワーク開発戦略プロジェクトのミッション

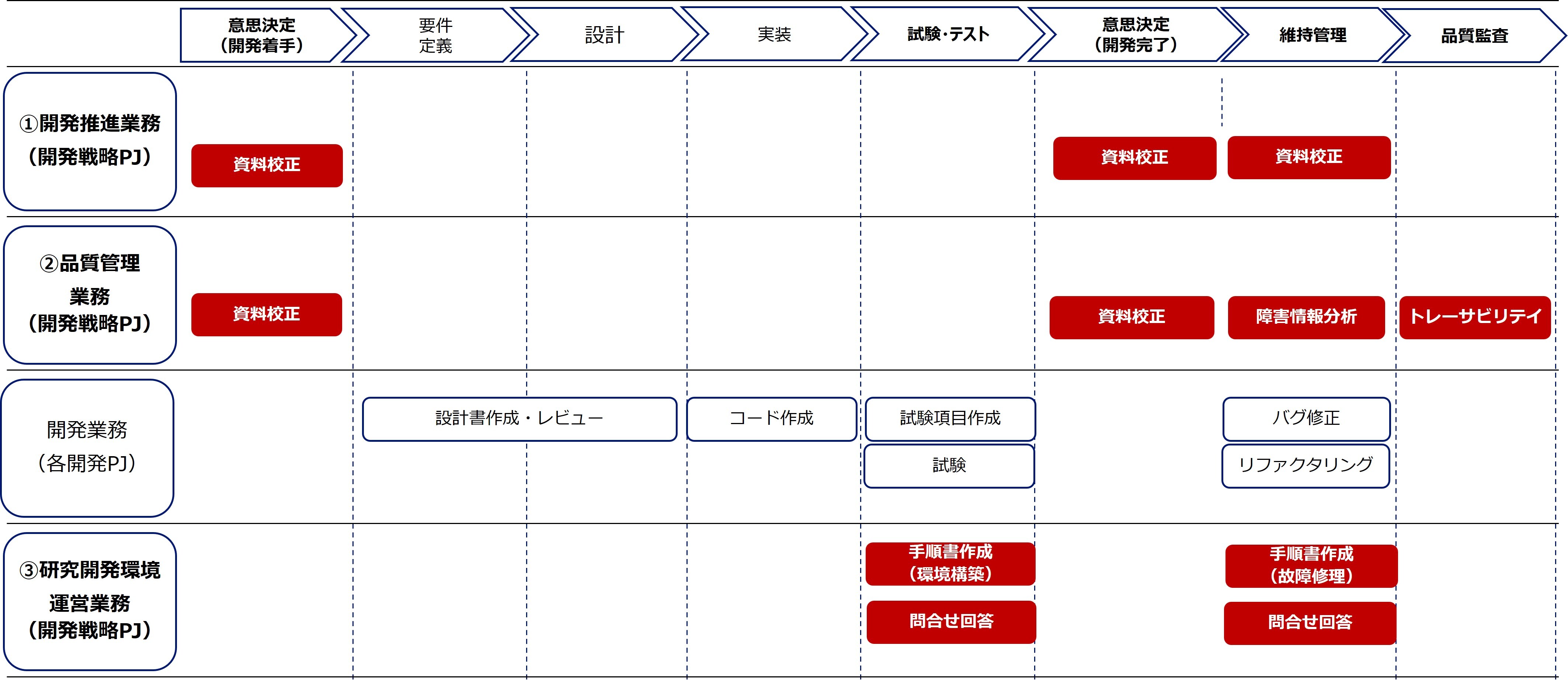

ネットワーク開発戦略プロジェクト(以下、「本プロジェクト」)は、ネットワーク系研究開発成果の事業導入推進をメインミッションに掲げ、各開発プロジェクトと連携した開発推進業務、品質管理業務、研究開発環境の運営業務を通したNIC全体の開発マネジメントを担っています。

図1の赤色の部分は、開発プロセス全体の中で本プロジェクトが担う業務の例を示しています。各開発プロジェクトと複数の接点を持ち開発終盤まで伴走する本プロジェクトには、開発を意思決定する上での要点や過去の品質事案の原因などの重要な情報や開発環境に必要なリソースやツールに関しての要望が集まってきます。

業務従事者はこれらの情報や要望を踏まえ、これまでの知識や経験に基づいて円滑な開発に資する対応策の検討を進めていますが、組織として効率的に知識・経験を継承することや生産性向上が課題となっています。

このような背景から本プロジェクトではAI/デジタル技術の業務適用を検討しており、以降の記事ではその一例として生成AI適用のユースケースを紹介いたします。

生成AIシステムの概要

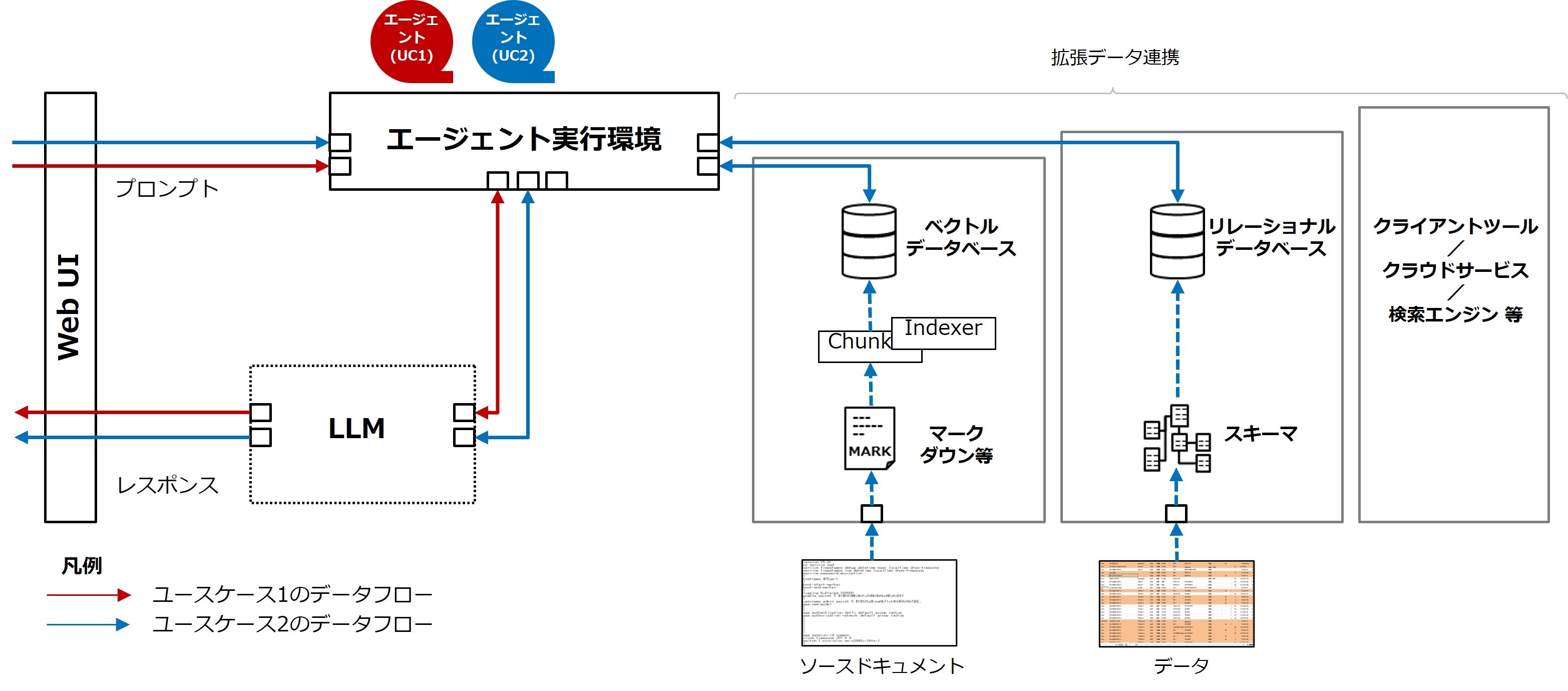

企業が自社の情報を活用し生産性向上や業務効率化を進める手段として生成AIの活用が試みられています。

図2は、生成AIシステムの構成例を示しています。この例では、LLM(大規模言語モデル)を中心として、実際の業務で使用される情報が格納された各種データベースとユースケース別のエージェントによって生成AIシステムが構成されています。図2に記載された線は、ユースケース別のデータの流れを示しています。エージェントは、業務指示の内容(プロンプト)に沿って、必要に応じて各種データベースからデータを収集し、LLMと連携して最終的な回答を行います。

このように生成AIシステム全体でみると、LLM自体の性能はもちろんですが周辺のコンポーネントやデータ設計の巧拙が生成AIシステムのアウトプットの精度に大きな影響を与えるということが分かります。

開発マネジメント業務での生成AI適用ユースケース

つぎに、生成AIのユースケースを紹介します。

UC1 資料校正

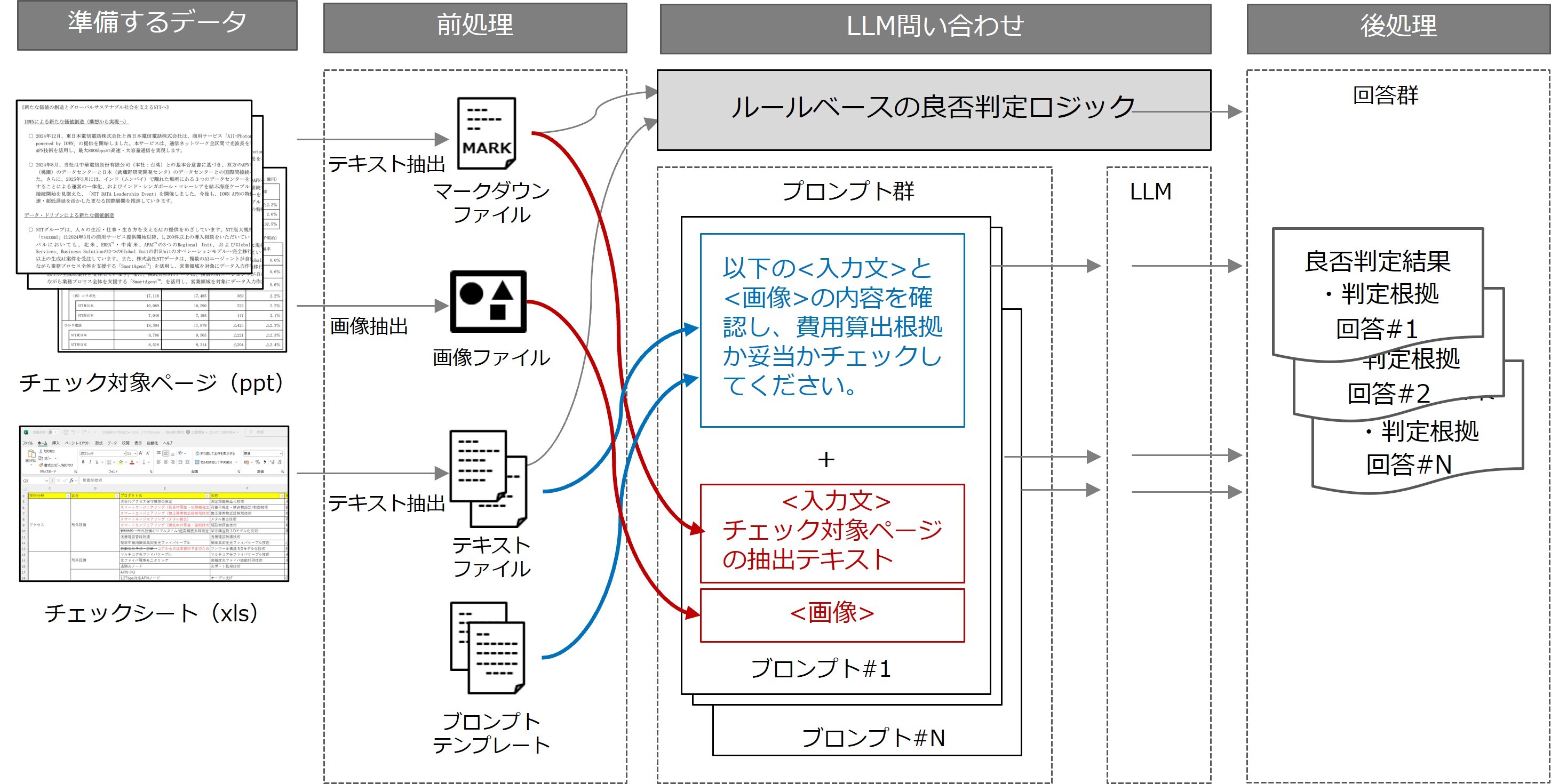

このユースケースでは、資料の記載内容の良否とその根拠を生成AIに出力させることを目指しています。

図3に示すように、予め資料を作成するうえでのポイントをまとめたチェックシートとチェック対象ページを準備しておきます。これらの資料は、ビジネスアプリケーションで作成されているため、プロンプトとして入力するにあたりページ単位のテキスト抽出処理を行います。

また、研究開発業務固有の用語については、定義の明確化や用語統一を行ったうえで、プロンプトを調整しながら回答精度を高めていきます。

UC2 研究開発環境における手順書作成

つぎのユースケースでは、研究開発環境の構築や故障対応における手順書作成を生成AIに支援させることを目指しています。

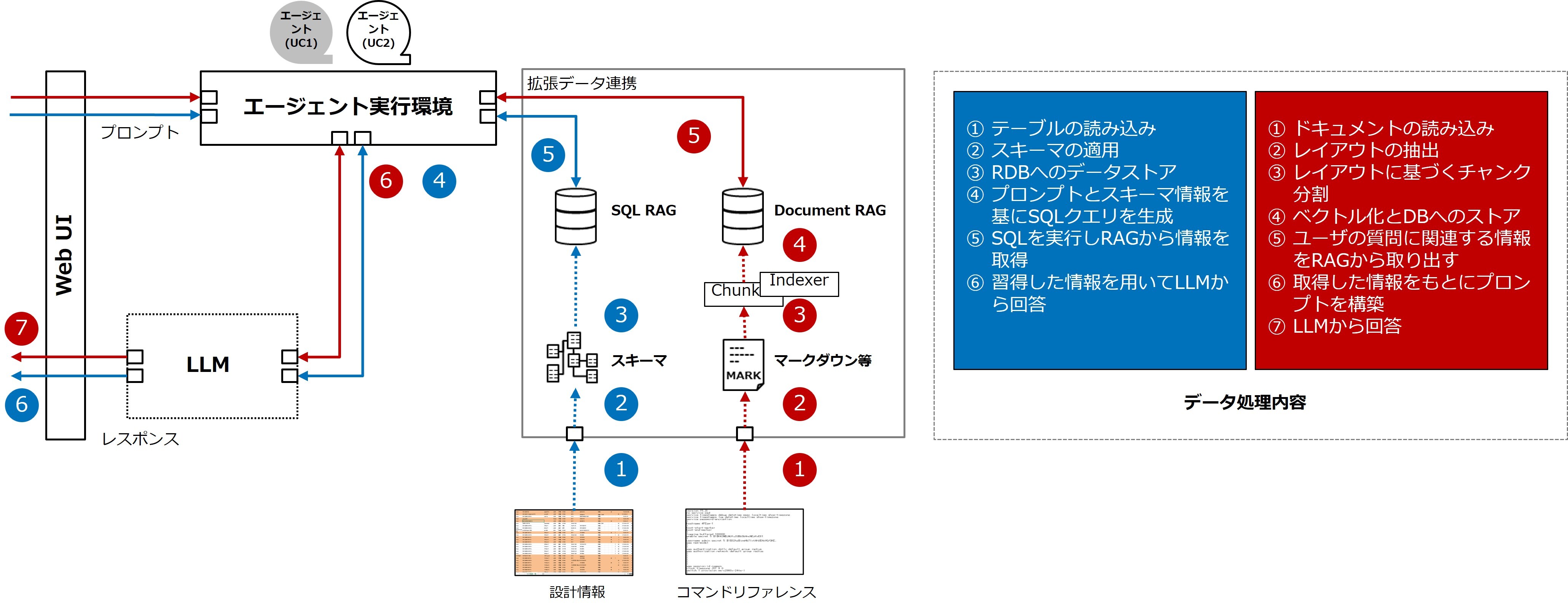

このユースケースでは研究開発環境固有の情報を多用することから、図4に示すように、設備の設計情報、コマンドリファレンスなどをRAG(検索拡張生成)データとして準備します。これらの情報もビジネスアプリーションで作成されているため、検索システムとの親和性を考慮し、SQLスキーマやドキュメントレイアウトモデルに基づくデータ抽出手法を用いて、可能な限り構造化データに変換してからデータベースに格納します。

このようにデータの準備を行った後は、プロンプト受信以降のデータ処理をエージェントにいかに実装するか試行錯誤しながら回答精度を高めていきます。

おわりに

今回は、生成AIシステムの構成例とネットワーク開発戦略プロジェクトにおけるユースケースの概要について紹介しました。次回の記事では、これらのユースケースのより具体的な実装内容や評価結果について紹介します。近年、オープンソースをはじめ生成AI関連の市中サービス・プロダクトの進展に伴い、業務への適用の機会が広がっています。是非、手にとってお試しください。

採用情報

採用情報