NICの研究開発

次世代通信インフラの未来を拓くオープンミドルウェア技術

NIC 光トランスポートシステムプロジェクト

#APN#ネットワークOS#SONiC

2024/8/23

はじめに

IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) におけるオールフォトニクスネットワーク (APN) は、次世代の情報通信インフラとして注目されています。APNに対応するインタフェース機能を備えたNTT内製ホワイトボックス用ネットワークOSとして「Beluganos®」(1)があります。今回はBeluganos®の更なる将来技術である、通信機能向けミドルウェア技術の研究開発の現状と今後の展望についてご紹介します。

APNへ接続する装置の実現とホワイトボックスの活用

IOWN Global Forumで議論されているオープンAPN(2)では、大容量データを転送する光パスの端点であり、光信号の送受信機能を有するAPNトランシーバ(APN-T)が定義されています。APNトランシーバは光コヒーレントモジュールとしてAPN仕様に準拠して設計されており、その採用によって柔軟かつ高性能な光トランスポートサービスが可能となります。このAPNトランシーバを搭載した装置の実現に向けて、ホワイトボックススイッチ*を用いた経済的かつ柔軟なネットワーク構築と迅速なサービス提供を目指して研究開発を進めています。

さまざまなハードウェアで実現されるオープンなネットワークOS

オープンミドルウェア技術

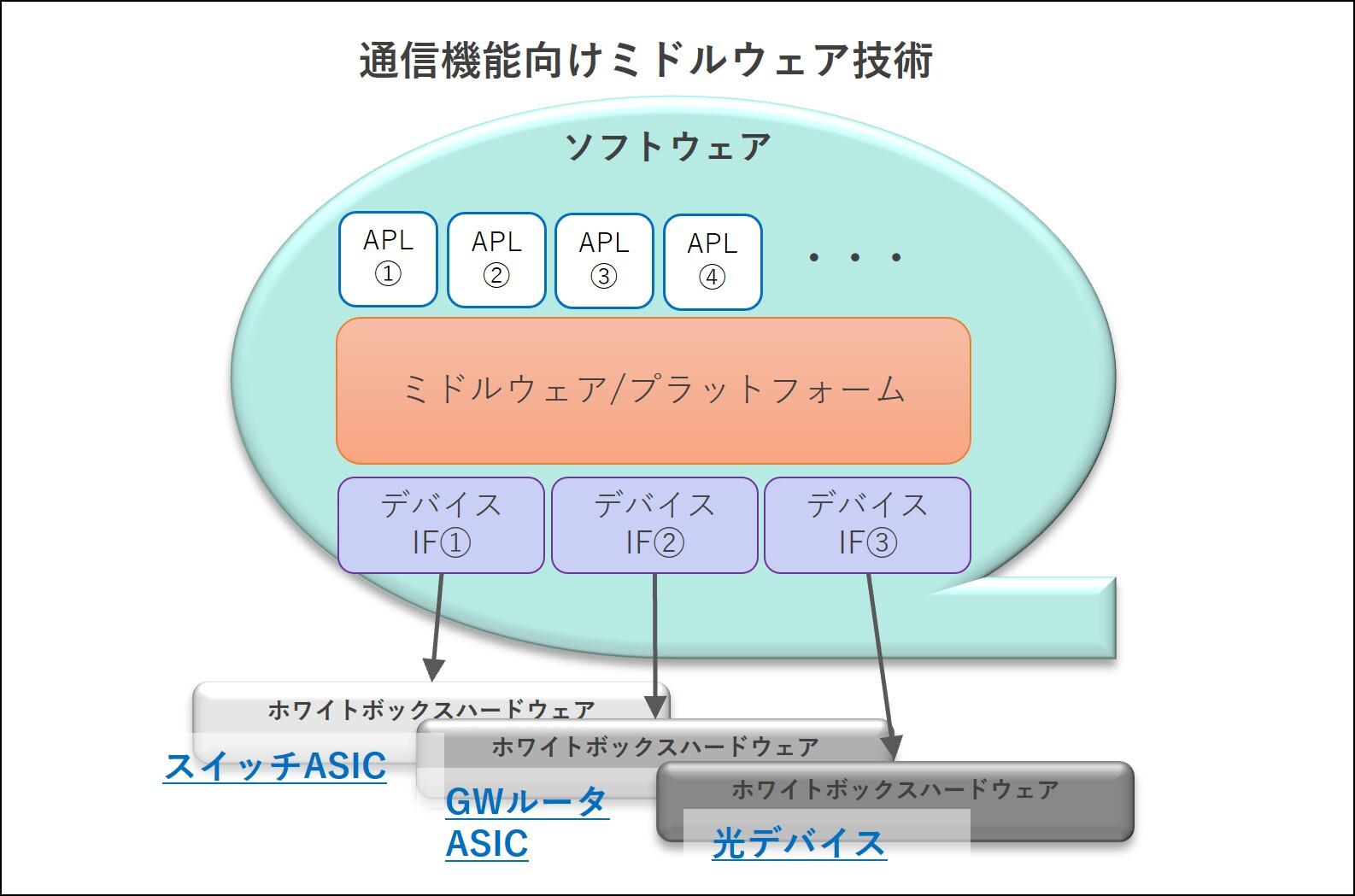

多様な要件に対応した通信サービスを提供するためには、ホワイトボックススイッチなどのさまざまなハードウェアで実現されるパケット処理や光信号処理機能を、通信サービスアプリケーションが柔軟に組み合わせて活用する仕組みが求められます。

これに応えるためには、ソフトウェアのオープン化が不可欠です。ソフトウェアのオープン化により、ソースコードの公開、オープンソースコミュニティの知見の活用、標準化による互換性の確保、ライセンス費用が不要となることによるコスト削減、新たな付加価値によるイノベーションの促進が可能となるからです。

しかし、現状ではソフトウェアのオープン化が十分でないため、通信事業者にとっては柔軟な機能追加が難しい状況です。この課題に対処するため、私たちは通信機能向けミドルウェア技術(以下、オープンミドルウェア)の研究開発に取り組んでいます。この技術は、モジュール性の高いオープンソース技術を活用し、通信事業者が必要な機能を柔軟に追加・削除できる環境の実現を目指しています。

具体的には、さまざまな通信機能や各種デバイスを、アプリケーションベンダ、サービス提供事業者、デバイスベンダが自由に活用できるスケーラブルな相互接続インタフェースの提供を目指しています。これには、より多くの通信サービスアプリケーションに対応可能となる機能をテンプレートとして提供できるようなオープンなミドルウェアの実現が必要です。オープンなミドルウェアが普及するためには、進化するデバイスにOSやアプリケーションが追従する仕組みと、スケール性のある相互接続インタフェースを実現することが求められます。

オープンなミドルウェアを実現するためには、NBI (Northbound Interface) とSBI (Southbound Interface) の2種類のAPIに対応する機能が重要となります。NBIは、外部制御システムとの更なる連携を目指したアプリケーションインタフェースであり、通信機能の高い柔軟性を提供します。これにより、外部システムからの制御や管理が容易になります。一方、SBIはさまざまなデバイスとの相互接続を可能にするデバイスインタフェースです。これにより、多様なデバイスに対応することができ、効率的なネットワーク運用が実現されます。

私たちはオープンミドルウェアでこれらのAPIに対応するための研究開発を進めてきました。特に、NBIを通じて外部制御システムとの連携を強化し、SBIを用いて多様なホワイトボックスハードウェアに応える仕組みを整備しています。

SONiCを基盤としたオープンミドルウェア技術の研究開発

SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) はオープンソースのネットワークOSであり、コンテナ技術を積極的に利用しています(3)。これを基にしたオープンミドルウェア技術の研究開発では、機能追加が容易でモジュール性の高いソリューションを実現するために、以下の三点に取り組んでいます。

SONiCで対応しているルーティング機能はBGP (Border Gateway Protocol) のみですが、通信事業者においてはOSPF (Open Shortest Path First) 等のさまざまなルーティング機能が必要となることが想定されます。そこで、多様な通信サービスに対応するためのAPI定義を進め、サードパーティ製のルーティング機能を統合可能にする内部データ構造の拡張とインタフェース変換機構の実装と機能検証を実施しました。

他システム連携を見据え通信事業者の採用例が多いNETCONF設定制御インタフェースを実装し、外部システムとの連携に向けた機能検証を実施しました。

データセンタで用いられているECMP (Equal-Cost-Multi-Path) 向けの経路更新を効率化する方式へ新たに対応しました。この方式は、Linuxで既に採用されている方式です。またAPNトランシーバ向けの光デバイス対応のAPI新規開発も行いました。

SONiCコミュニティへの提案

これらの拡充機能について、社会実装として広く普及することを目的に、海外のSONiCコミュニティに提案活動を行い、次期リリースのロードマップへの追加を目指しています。各機能の詳細設計とSONiCアーキテクチャへの適合性を記載したHLD (High Level design Document) を提供しました。UMF(統合管理フレームワーク)ワーキングやルーティングワーキングではHLDレビューを通じて積極的に提案を行い、SONiC 202405 release (2024年5月) のコントリビュータとして機能リリースに貢献しています(4)。

また、SONiCに関する日本語での交流を目的としたSONiC Users Group Japan でも上記アップストリーム活動について報告しました(5)。

ご興味のある方は、Github(6)(7)(8)にもアクセスいただき、ぜひご意見をください。

オープンミドルウェアの今後

IOWN構想では、複数のデータセンタをAPNで結合し、仮想的に1つの大きなクラスタ型データセンタを実現することを目指しています。データセンタ領域では、大容量通信をオープンなホワイトボックスのハードウェアで実現する動きが始まっています。これにより、スケーラビリティやコスト効率が向上する一方で、システム全体の複雑化や、保守運用の難易度上昇といった新たな課題も浮上しています。特に、オープンなハードウェアや大規模な仮想クラスタの管理には、高度な保守運用体制が求められます。

そのため、現在私たちは通信事業者で必要とされる保守運用性の向上に取り組んでおり、今後はセキュリティ機能の拡充や各種機能の品質向上にも注力する予定です。さらに、これまでの成果を基に、実用化に向けて引き続きSONiCコミュニティでの提案活動を行うとともに、コミュニティからのフィードバックを受けて更なる改善を図ります。また、商用基盤であるBeluganos®への展開も視野に入れて検討を行っています。

APNを実現するオープンミドルウェア技術が通信ネットワークの未来をどのように形作るのか、その一端をお伝えできたことを嬉しく思います。これからもAPNに関連するさまざまな新しい技術や研究開発についてお届けしていく予定ですので、ぜひ次回もご覧ください。

本研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の委託研究(JPJ010017C04801)及び助成事業(JPJ012368G60401)により得られたものです。

脚注(用語解説)

* ホワイトボックススイッチ:ハードウェアとソフトウェアが分離され、オープンな標準に準拠した、柔軟でカスタマイズ可能なネットワークスイッチ

参考文献

関連するプロジェクト

プロジェクト一覧へ採用情報

採用情報