身体遠隔化技術

施策概要

リモートワークを選択できない理由として,現場業務が中心で現状のリモートの手段では効率や生産性が低下してしまうこと,対面コミュニケーションが求められることが挙げられます.

現場での作業が求められる業務のリモート化には,遠隔からの操作に基づき現地で実際に作業する実態(義体:機械やロボットなど)が必要となります.しかし現状では,遠隔地の本人が意図して操作した作業内容と実際に行われていた現地での作業の結果が,操作インタフェースや義体の再現能力の欠落や反応遅延により,実施内容やタイミングに差分が発生し,作業効率や生産性に大きく影響する課題があります.また,遠隔地から現地の状況を正確にとらえることができることも求められますが,現地の環境変化や対応する人の振る舞いを認知するための情報が対面時に比べて不足すること,また,現地に存在する人にとっての,遠隔からの作業に対する違和感や不安の発生も課題となります.

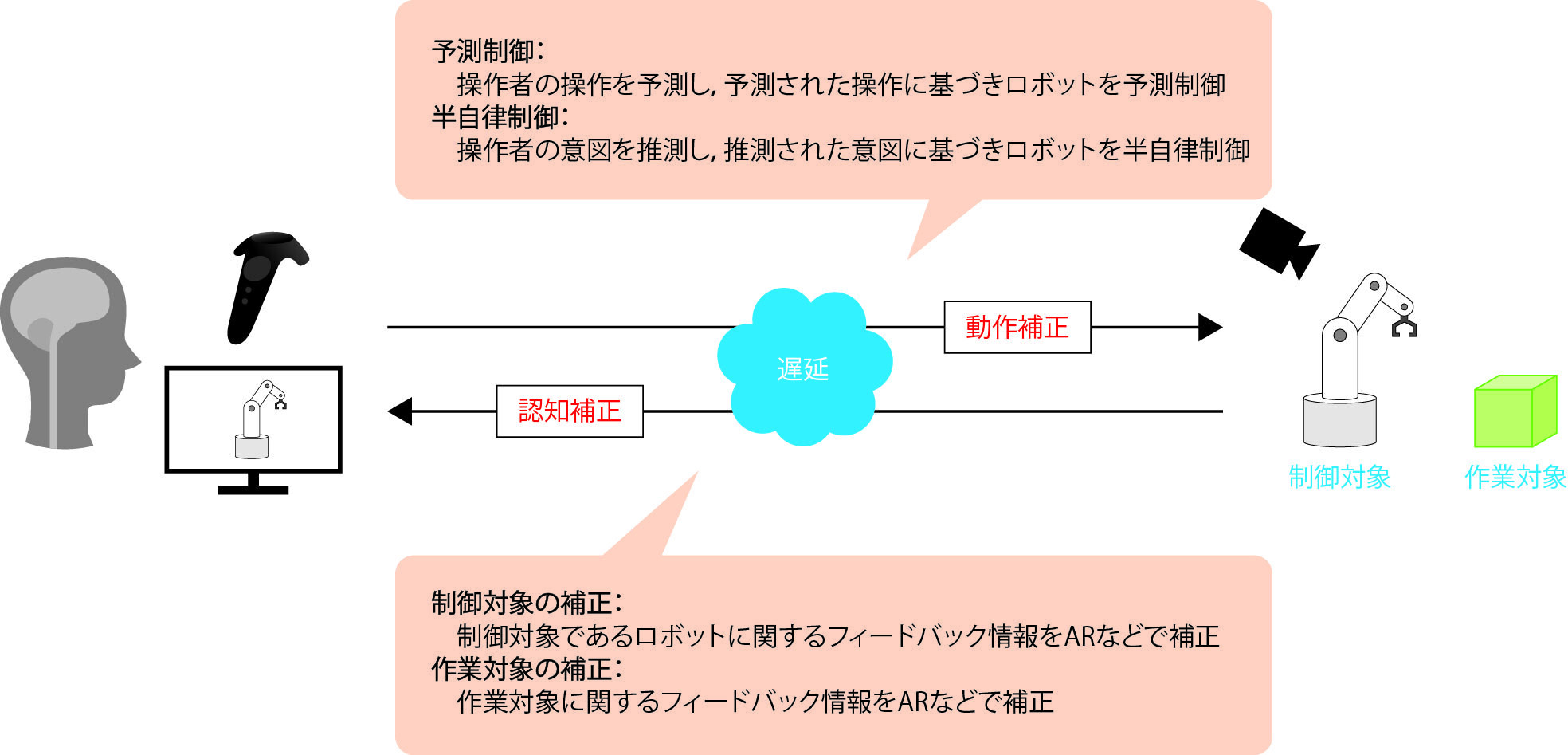

私たちが取り組んでいる「身体遠隔化」は,遠隔地に存在する人が,現地での人や環境との相互作用が発生する作業において,義体を通じて現地作業時と同様に状況をとらえることができ,その人の意図どおりの活動を可能とすることに加え,現地で義体とともに活動する人が不安や違和感を抱かないかたちで対面同等のコミュニケーションを可能とすることをめざしています.この身体遠隔化を実現するために必要な技術として,動作予測や反応予測により操作情報の補正を行うことで遠隔地の操作性を向上させる「認知支援ロボティクス技術」,遠隔地においても対面と同質の体験を実現する情報提示方法を実現する「Lifelikeコミュニケーション技術」について現在研究開発を進めています.

取り組み紹介

認知支援ロボティクス技術

ロボットの遠隔操作を支援することで,人の持つ作業能力を遠隔でも100%以上発揮することができるシステムの実現をめざしています.

ロボットによる遠隔地の物理作業では、操作システムの性能の限界や,人とロボットの身体の構造の違いなどにより、能力発揮が阻害され、自分の身体を使う場合と同じように作業することができません.

認知支援ロボティクス技術では,人間の動作能力や認知能力を支援・拡張する技術により、この問題の解決を目指しています.

Lifelikeコミュニケーション技術

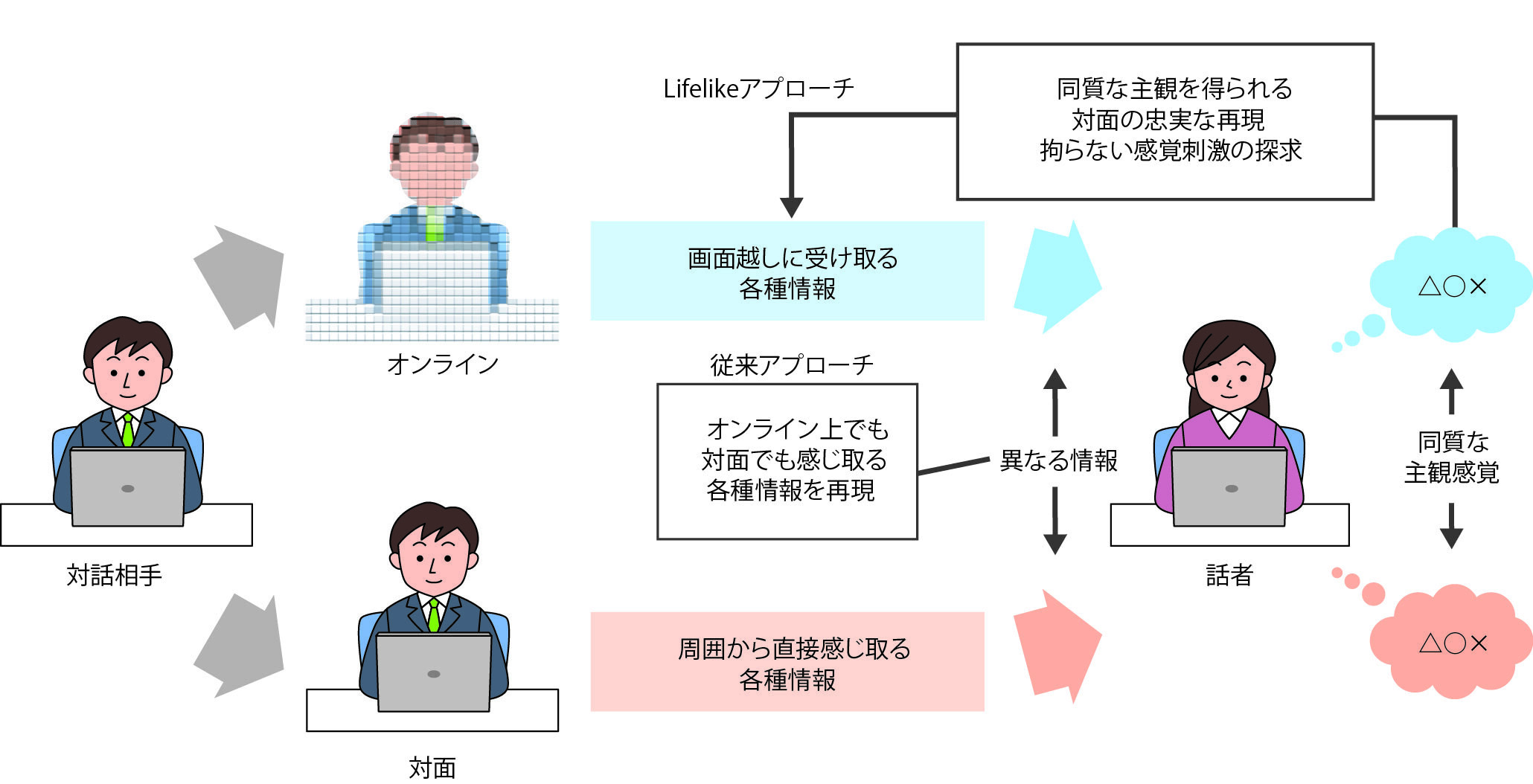

リモートワークの普及によりWeb会議ツールなどを用いて,遠隔地にいる対話相手と映像や音声をやり取りしながら,コミュニケーションを実施する機会が増えました.しかし,直接対話相手と対面する場合と比較すると,対話相手の視線や表情,身体を使ったジェスチャなどが画面越しに捉えきれず,どこかコミュニケーションに物足りなさを感じたり,本来意図していたことがうまく伝えきれなかった経験はないでしょうか.

私たちは,こうした対面とは異なるリモートでのコミュニケーション体験の現状を鑑みて,対面で得ることのできていた体験をリモートでも実現する「Lifelikeコミュニケーション技術」の研究を進めています.Lifelikeとは「本物そっくり」という意味で,本物,すなわち対面でのコミュニケーションにリモートでのコミュニケーションを限りなく近付けて同質の体験を実現する情報提示手法やそのユーザインタフェースを探求しています.

本研究では,このLifelikeを考える上で,従来の遠隔コミュニケーション研究で行われてきた高臨場や高精彩な情報表現を用いて対面での要素を忠実に再現するアプローチではなく,コミュニケーション体験において重要となる自身や対話相手の身体的な主観感覚に着目し,その主観感覚を獲得できれば良いというコンセプトのもと,リモートでのコミュニケーションに適した情報提示方法を検討してきました.例えば,オンラインで開催される技術展示会での来場者と展示員間でのコミュニケーションを対象として,来場者が展示員の身体から感じていた「存在感や距離感」について,展示員の説明音声を立体音響により表現することで,あたかも対面で説明を受けている体験の想起が促されることを確認しました.また,今年度はスポーツトレーニングにおける選手とコーチ間でのコミュニケーションを対象として,ウインドサーフィンを題材に走行中に感じる「疾走感や把持感」といった感覚を表現したり,遠隔看護における看護師と患者間でのコミュニケーションを対象として,看護師が患者の状況を観察する際の「のぞき込み感や着目感」といった感覚を表現する手法の考案・評価を進めています.

今後は,こうした身体的な感覚をリモートでも表現可能とするだけにとどまらず,個々のユーザに合わせた好適な提示方法や生身の身体だけでなく義体を用いた際の提示方法の考案をめざしています.

今後に向けて

今後はリモートでの対応が現状では困難である医療介護業務や設備メンテナンス業務などの具体的な領域での技術開発と検証を進めるとともに,身体遠隔化を,現実の身体の制約からの解放,能力の拡張を含めたものである概念として拡大し,研究開発を推進してきます.

アクティビティ紹介

※文献リストはロボティックスのページに掲載しています.