グリーンデバイス研究グループ

研究G紹介

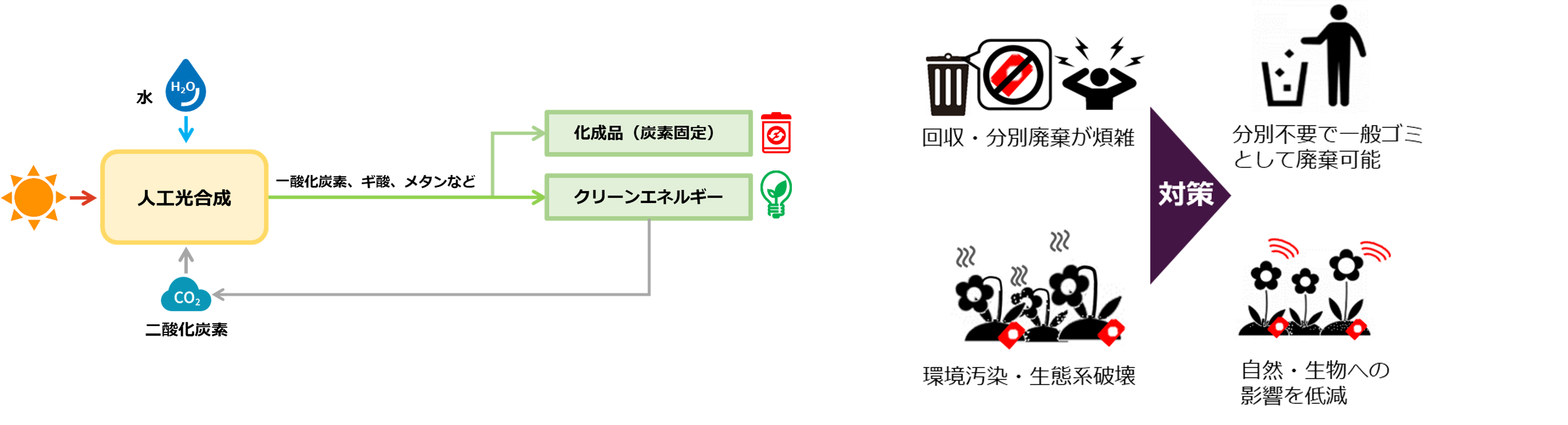

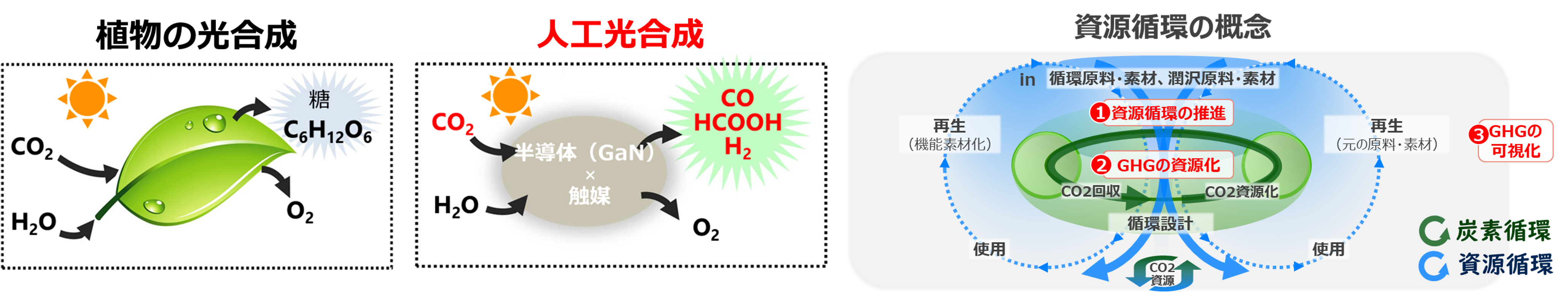

環境・エネルギーに関する社会的課題解決に向けて、競争力の源泉である電気化学及び材料(触媒)をコア技術として追求するとともに、それらを活用し社会実装に向けた取り組みを推進しています。具体的には、異種材料(半導体と触媒)の融合により二酸化炭素を変換・固定化する「人工光合成技術」、余剰潤沢資源の利活用、高いリサイクル容易性、低い環境負荷となるデバイスの材料および構造設計に向けた「資源循環型マテリアルデザイン技術」に取り組んでいます。 ・人工光合成技術 ・資源循環型マテリアルデザイン技術

研究開発成果

【 報道発表 】 2022年10月7日 世界初、貴金属・有害物質を含まない材料で構成した回路・電池で通信信号の生成に成功 ~IoTの発展に向け、低環境負荷センサ・デバイスを指向~ 半導体光触媒を用いた人工光合成において世界最長の連続動作時間を実現 ~樹木が年間で固定する炭素量を上回る炭素固定量を350時間連続動作で達成~

ピックアップテーマ:人工光合成技術 / 資源循環型マテリアルデザイン技術

・どんな技術

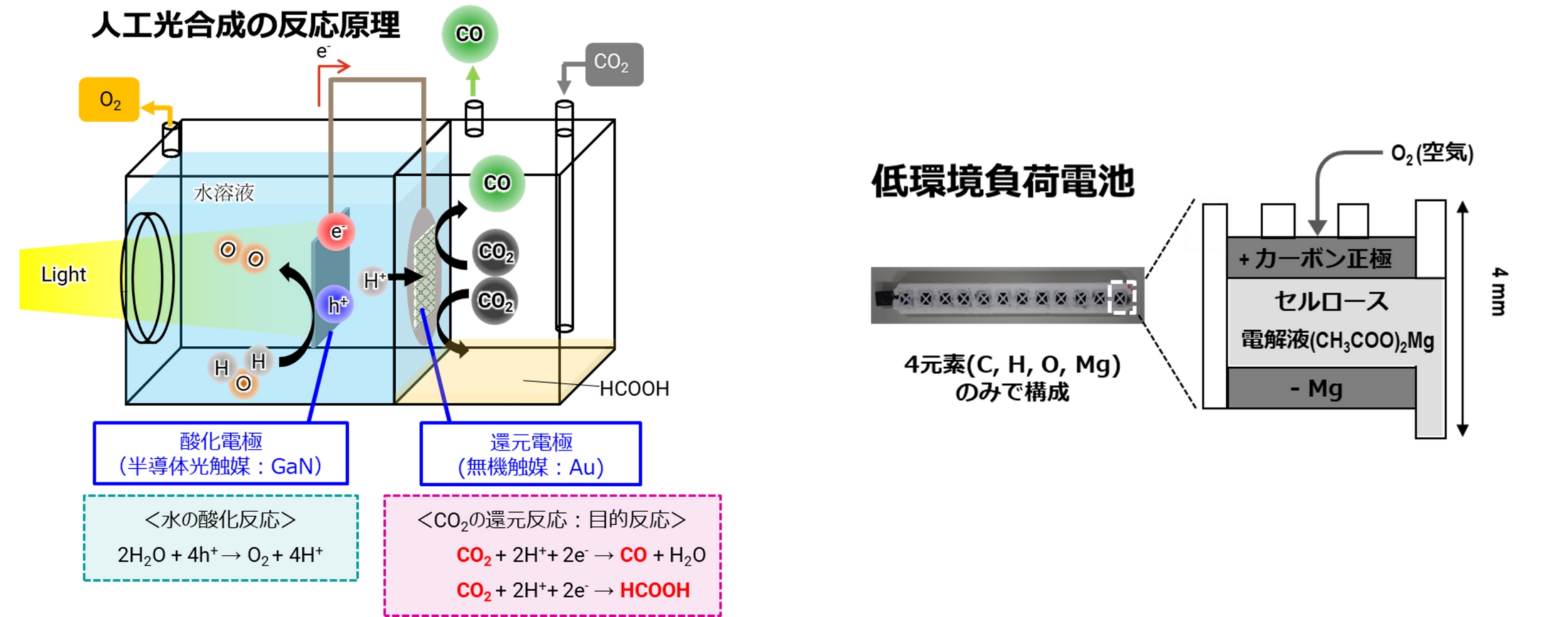

人工光合成は、酸化電極(半導体光触媒)と、還元電極(無機触媒)から構成されています。酸化電極は、水溶液中に配置され、半導体光触媒(窒化ガリウム:GaN)に太陽光が照射されることにより、正孔(h+)と電子(e-)が生成され電極表面においてh+により水が酸化され、O2とH+が生成されます(水の酸化反応)。還元電極は、H+だけを通すプロトン交換膜と無機触媒(Au)が複合化され、酸化電極で生成されたe-とH+、気体中のCO2が還元電極上で反応することにより、CO2が還元され一酸化炭素(CO)やギ酸(HCOOH)が生成します(CO2の還元反応)。このような役割を持つそれぞれの電極での反応により、太陽光のエネルギーを用い、かつ大気環境でCO2を変換することができる技術となっています。 また、資源循環型マテリアルデザイン技術のひとつとして、これまで培ってきた電池材料や電気化学に関する知見を応用し、貴金属や、環境経由で人間や動植物に影響を与える恐れのある化学物質群を使用しない材料のみで構成された、自然の中に遺棄されても自然環境に影響を与えない電池を作製する技術を確立しました。

・何が特徴?

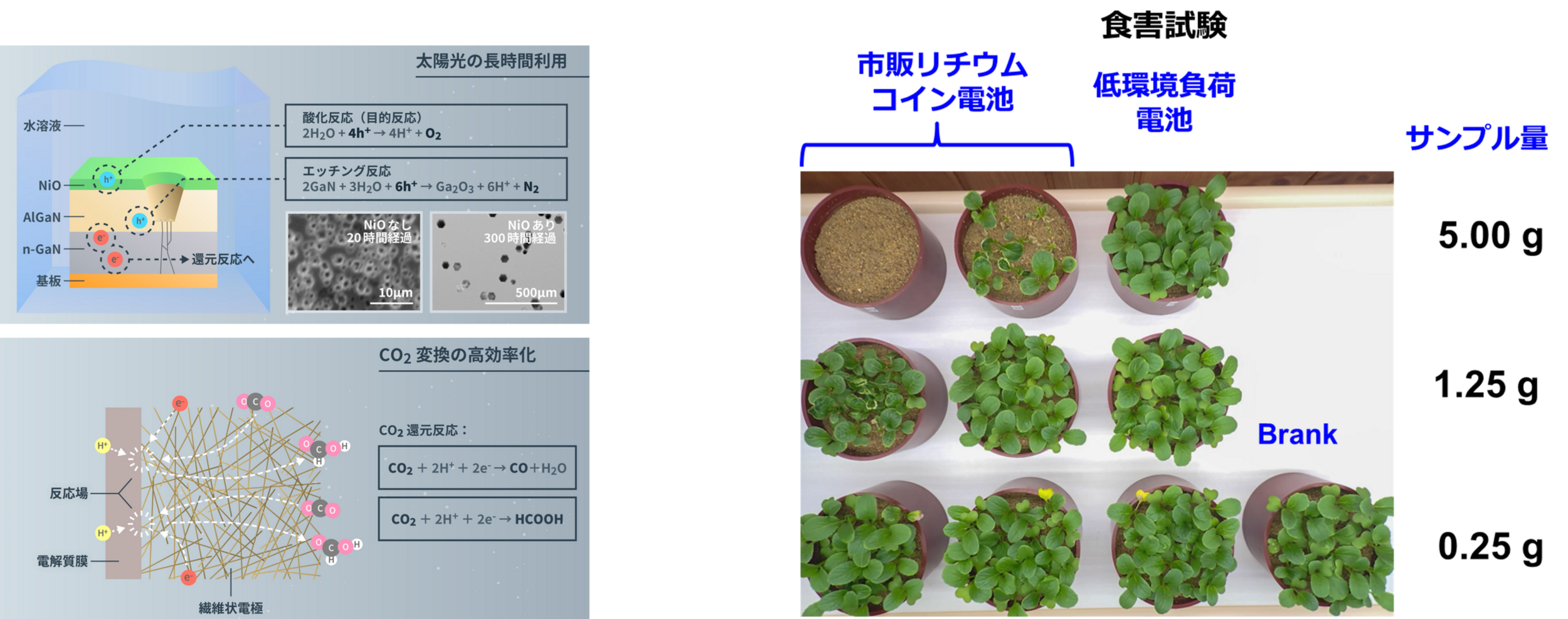

酸化電極では、目的反応である水の酸化反応の他に、GaNが酸化されGa2O3となるエッチング反応が起こることが課題となっています。GaNは一般的な酸や塩基には溶けず化学的に安定ですが、Ga2O3は酸や塩基に可溶なため、GaNのエッチング反応によるGa2O3への変化は電極劣化の大きな要因となります。そこで、GaN表面への水の浸入を防ぎかつh+の輸送能があり光を透過することができる保護膜が必要であると考えました。高い正孔輸送能を持つことが知られているNiOに着目し、光の透過性を損なわないような数nmの薄膜を、水が浸入しないように緻密に製膜することで、大幅な寿命向上を実現することができました。 還元電極では、従来は水溶液中に電極を配置し液中の溶存CO2を変換していましたが、より多くのCO2を変換するために気体のまま変換することを考えました。そこで、気体が通りやすくかつ電子伝導パスを維持するために網目状にしたAuを、H+を通すプロトン交換膜に圧着する複合電極を実現し、CO2の変換量を大幅に増大させることに成功しました。 また、低環境負荷電池は一次電池として動作するとともに、市販のリチウムコイン電池に比べ土壌や植物に影響を与えることがない電池であることが食害試験によって確認されました。

・何ができる?

人工光合成によりCO2を還元することで生成された炭素化合物を利用して化成品を製造することで、炭素固定が可能になります。また、エネルギーとして利用し、排出されたCO2を再度人工光合成により還元することで、炭素循環(カーボンリサイクル)が可能になります。長年にわたり太陽光のエネルギーをより効率的に電気エネルギーに変換し、CO2を還元し続けられるような人工光合成システムを実現できれば、地球温暖化の原因となるCO2の削減に大きく貢献することができます。また、環境負荷が低い材料のみで構成されたデバイスは、分別不要で一般ごみとして廃棄でき、自然中に遺棄されても自然環境や生物への影響をほとんど与えないデバイスを実現することができます。