鉄筋コンクリートマンホールの点検周期延伸

鉄筋コンクリートマンホールの劣化予測

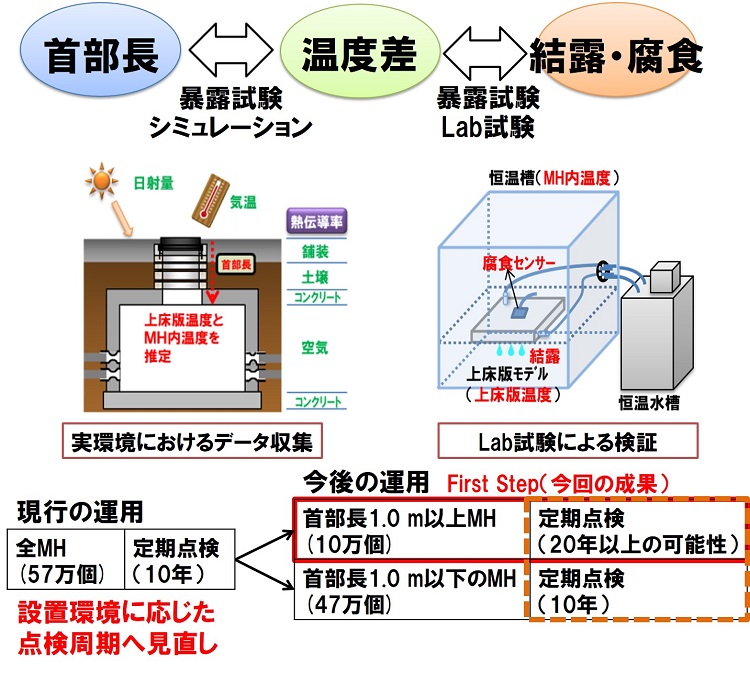

鉄筋コンクリートマンホールの劣化予測に基づく点検周期の見直しを提案しました。マンホールの設置環境(首部長)に基づき、劣化速度が異なることを明らかにしました。

図1 本技術の全体像

背景

NTTが保有する通信用マンホールの多くは鉄筋コンクリート製であり、経年劣化の懸念があります。既往の成果として、マンホールの躯体の中で劣化しやすい部分は上床版であり、鉄筋の露筋からリスク管理水準までの到達時間は10年以上であるため、現在の点検周期は一律10年となっています(詳細はhttps://www.rd.ntt/as/history/infra/in0215.html)。しかし、露筋後の腐食速度は設置環境等の要因により異なるため、マンホールを適切にグルーピングし、維持管理することが求められています。

概要

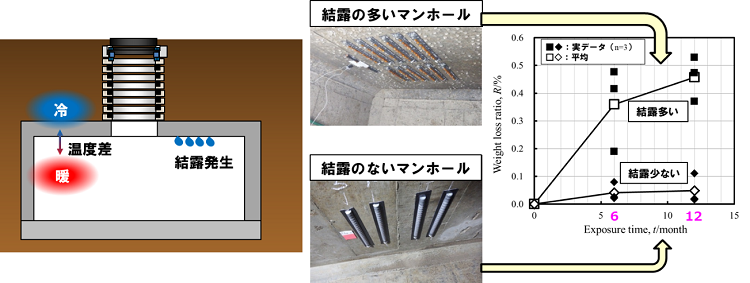

1.結露が腐食を促進させる

上床版の露筋の腐食速度を促進する要因を調査するために、実際のマンホールに温湿度計と、露筋を模擬した腐食量調査用の鉄筋サンプルを設置しました。その結果、上床版温度とマンホール内気温の間に温度差が生じ、結露が発生すること、そしてその結露があるマンホールの腐食量は大きいことが明らかになりました。鉄の腐食には酸素と水が必要ですが、結露によって水分供給がなされた結果、鉄の腐食速度が大きくなったと考えられます。

図2 結露の発生と鉄筋の腐食

2.首部長が短いと結露が発生する

具体的にどの程度温度差が生じると結露が発生し腐食速度が大きくなるのか、ACMセンサを用いた実験により検証しました。その結果、結露は温度差が1℃以上になると腐食を促進させる程度までに成長することがわかりました。そこで、実際のマンホールにて温度差が1℃以上となっている時間を「結露時間」としたところ、「結露時間」はマンホールの首部長(深さ)と相関があることがわかりました。マンホール上床版温度と気温の間の温度差は、主に冬に地上の冷温が上床版に熱伝導することで発生しますが、首部長が長いと冷温があまり伝わらず、結露が発生しないためと考えられます。実際に首部長が110cm以上のマンホールは、腐食量が小さかったため、点検周期を20年へ延伸することが可能であるという知見を得ました。

図3 首部長と結露の発生

今後の予定

本技術は鉄筋コンクリートの露筋後に着目していますが、今後はマンホールにおける露筋前の劣化メカニズムについて明らかにしていきます。

担当者

シビルシステムプロジェクト コンクリート構造系グループ

玉松 潤一郎(主幹研究員)

岡村 陽介(主任研究員)

笠原 久稔(研究員)

岡村 陽介(主任研究員)

笠原 久稔(研究員)

|

TOP |