有線伝送路の被災を迅速に復旧できる中継系無線システムの開発

災害対策に向けた地上系無線システム開発の取り組み その2

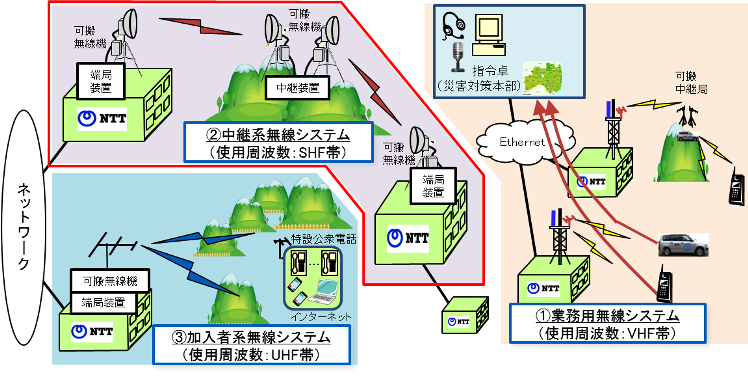

図1は、これまで開発に取り組んだ地上系災害対策用無線システムの構成例を示しており、地上系災害対策用無線システムは3種類のシステムに大別することができます。

ここでは、可搬型の②中継系無線システム開発の取り組みについて紹介します。

図1 地上系災害対策用無線システムの構成例

背景

しかしながら、旧来のシステムはSTM網にしか対応していない等のいくつかの課題がありました。そこで近年の多様化したネットワークへの対応、可搬性の向上、設置に要する時間の短縮、更なる大容量化、無線通信距離の長延化などに取り組みました。

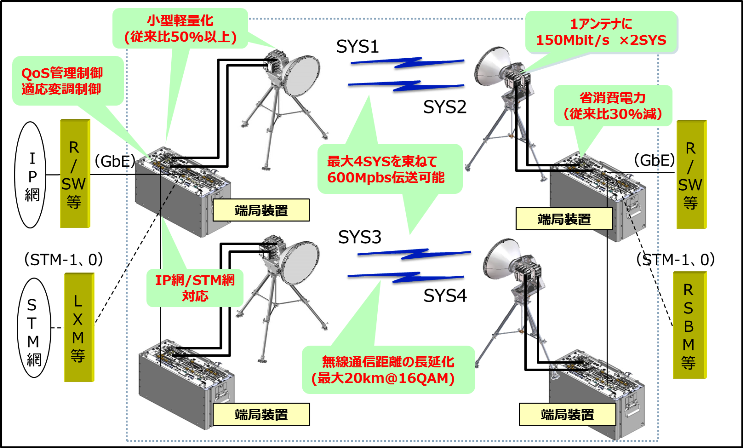

開発技術のポイントを以下に示します。

(1) IPインタフェースの機能追加およびQoS機能の具備

現行装置のSTMインタフェースに加え、新たにIP網との接続を実現するためのGbEインターフェースを搭載可能としました。さらに、4クラスQoS機能を具備し、イーサ系ネットワークとの相互接続を可能としました。

(2) 装置の小型化・軽量化や設置・施工性の向上

現行装置に比べ、総体積および総重量それぞれ約50%減としました。また、送受信IF信号2波および電源を1本の同軸ケーブルに重畳(従来ケーブル数3本)するなど、施工性を大幅に向上しました。これらの工夫により、現行装置では4~5人の作業者が1時間程度かかっていた組立設置作業が、2~3人で20分程度に短縮できました。

さらに消費電力を30%以上低減しました。

(3) 多値化による周波数利用効率向上、大容量化

固定系マイクロ波無線方式の変調方式として現在主流である64QAMを適用しました。これにより、周波数利用効率の向上(周波数帯域幅60MHz/ch→40MHz/chへ)を図るとともに、コチャンネル配置(V/H偏波)を利用することでアンテナ1対向における通信容量を従来の2倍とし、更に2対向を並列に設置することで伝送容量を従来の4倍(600Mbit/s)にすることが可能になりました。

(4) 無線通信距離の長延化と適応変調技術の採用

比較的距離の長い区間(最大20km程度)においても安定した無線回線品質を維持できるよう、同一の装置で16QAM変調方式を選択することも可能としました。また、IP系インタフェースを搭載した場合は伝搬状況により伝送容量が変化する適応変調技術を採用しました。

図2 システムの機能・特徴、構成例

(NTT東日本:34対向、NTT西日本:28対向)2016年5月末現在。(対向数は300Mbit/s伝送構成単位)

立川 伸彦(主任研究員)

徳安 朋浩(主任研究員)

|

TOP |

1. 装置構成 |