シールドとう道の耐力評価技術

![]()

- インフラストラクチャ技術 >

- コンクリート構造系設備の技術 >

- シールドとう道の耐力評価技術

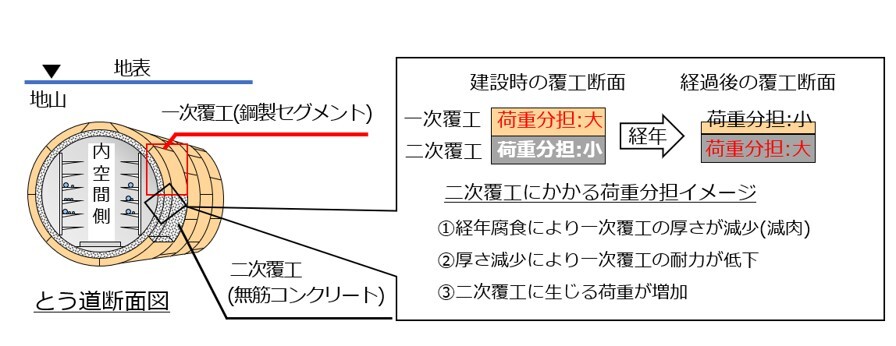

NTTは通信用ケーブルを収容するための地下トンネル設備(以下、とう道)を全国に多く保有しています。とう道については、道路等を掘削し構築する開削とう道と、シールドマシーンを用いて道路等を掘削せずに構築するシールドとう道に大別されます。シールドとう道は平均地下30mに構築されており、建設後長期間経過した設備が増加しています。シールドとう道は、まず一次覆工(鋼製セグメント)を構築した後、一次覆工の内側に二次覆工(無筋コンクリート)を構築するため、内空間からの目視点検時には地山側の一次覆工の劣化状態を確認することは困難な状態です。

一次覆工は鋼材であり経年で腐食が進行することが想定されるため、今後どの程度進行するのかを予測可能な劣化予測技術を確立しました。次に、建設当初は一次覆工・二次覆工一体で負担していた荷重に対し、一次覆工の鋼材が経年で腐食することで、将来的にどの程度の荷重を二次覆工が負担するかを評価可能な構造解析モデルを確立しました。両者を組み合わせ評価することで、シールドとう道の耐力評価技術(耐力限界時期を算出)を確立しました。(図1)

図1 シールドとう道の概要図と経年による一次覆工と二次覆工の荷重分担イメージ

- 劣化予測技術について:これまでの一次覆工の腐食量を調査してきた結果と、大地抵抗率(公開データ)を用いることで、各設置条件ごとに一次覆工の腐食速度を分類する技術です。

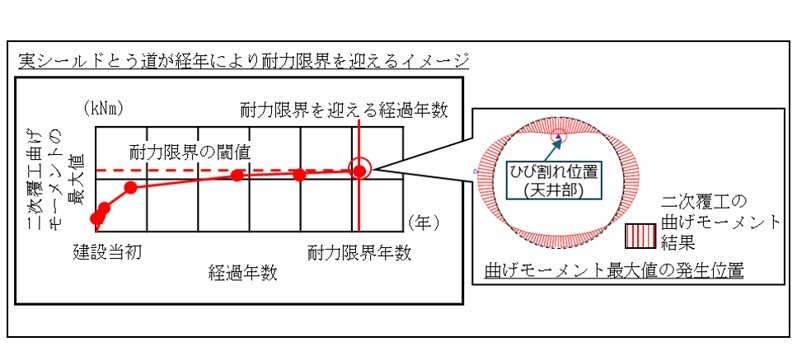

- 構造解析モデルについて:シールドとう道の1/2サイズの模型を用いた実験で得られた断面力の値を使用し、一次覆工と二次覆工の荷重の伝達を評価するモデルを構築しました。模型実験の結果を実際のシールドとう道の大きさに置き換えることで、実際のシールドとう道で利用可能な構造解析モデルを作成しました。

図2 実シールドとう道に対し耐力評価を実施した結果(イメージ)

本技術により、シールドとう道の設備情報をもとに、一次覆工の腐食速度を求め、構造解析モデルを用いて評価を行うことで、将来的に発生する天井部のひび割れの発生時期を把握することを可能としました。(図2)短期間では耐力限界を迎えることはなく、安全に使用できることを確認することを可能としました。